梵高(Vincent van Gogh),1853年出生于荷兰的一个小镇。父亲是一位牧师,梵高与父亲母亲之间并不亲近,甚至在心理上抗拒父亲。家庭成员中还有两个弟弟和三个妹妹,与梵高最为亲近的是二弟西奥。西奥不仅是梵高亲情的寄托者,更是梵高在艺术之路上的支持者。毫不夸张地说,是西奥使梵高成其为了梵高。

1880年是梵高艺术生命的起点,这一年的梵高从宗教事业中脱身而出,转而潜心学画。缪斯总是青睐少数人的,而梵高显然就是被青睐的那一个,他天然地对艺术媒介(光和色)有着敏锐的感知力、觉察力,更有着惊为天人的创造力。

然而,自杀似乎总是一朵氤氲在诗人、艺术家头顶上的一块乌云,加缪在《西西弗神话》说:“真正严峻的哲学问题只有一个,这就是可否自杀。”1890年,梵高走进一片金黄色的麦田,对着太阳,以殉道者的姿态开枪自杀,饱受疾病困扰的生命最终陨落,年仅37岁。

海德格尔曾经给学生介绍亚里士多德时,他说:“亚里士多德出生了,他工作,然后他死了。”同样的话完全适合于梵高:

“梵高出生了,他工作,然后他死了。”

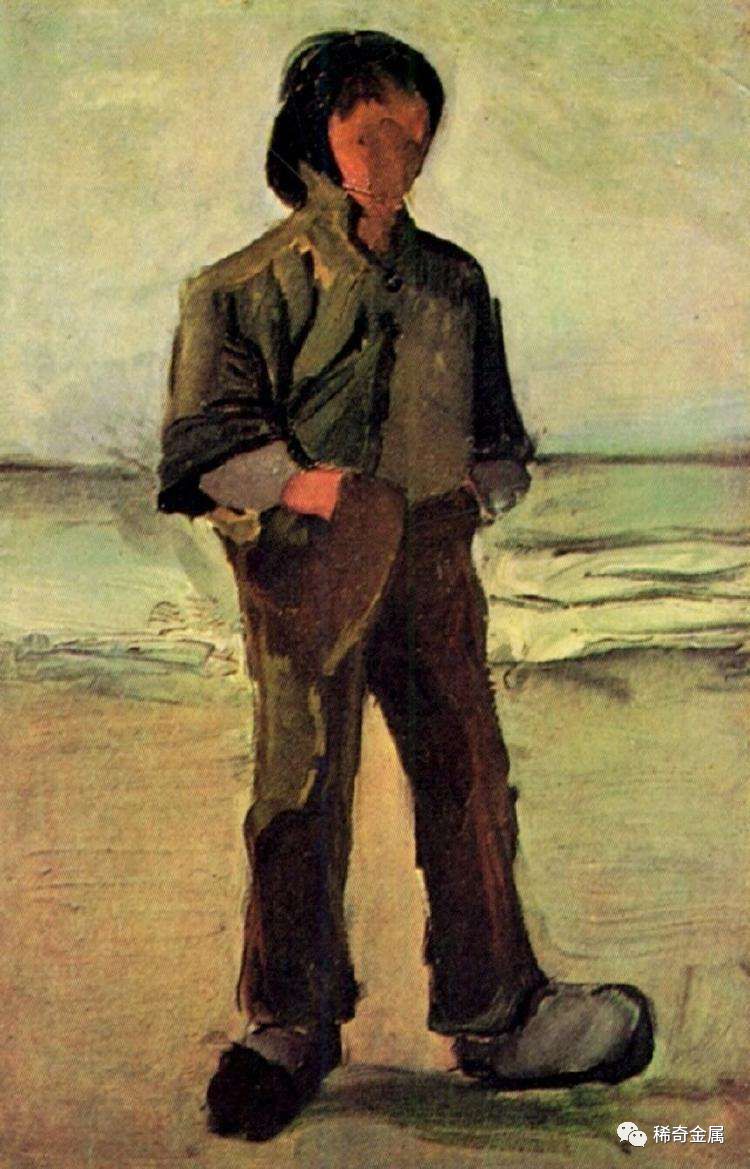

《海滩上的渔夫》(1882年8月)

《海滩上的渔夫妻子》(1882年8月)

厚重笨滞的鞋,

沉默坚韧的生命,

从不言说,

却早已道出了世界。

《一双皮鞋》(1887年春天)

“从鞋具磨损的内部那黑洞洞的敞口中,凝聚着劳动步履的艰辛。这硬邦邦、沉甸甸的破旧农鞋里,聚积着那寒风料峭中迈动在一望无际的永远单调的田垄上的步履的坚韧和滞缓。鞋皮上粘着湿润而肥沃的泥土。暮色降临,这双鞋底在田野小径上踽踽独行。”

——海德格尔:《艺术作品的本源》

如果你曾追随过光和热,

那我也将,

为之飞蛾扑火。

可惜,

你没有。

《荷兰的花床》(1883年4月)

普罗米修斯为人类盗取了火种,

不幸、疾病、死亡随之而来。

人,

如吮甘露,

而生命的韧度,

即在乎此。

《烧杂草的农夫》(1883年10月)

《食薯者》(1885年4月)

《食薯者》是梵高摸索了五年才成就的作品。在辛苦地劳作之后,矿工们回到家里,晚餐却只有土豆和咖啡,他们的脸上、手上溢满了疲倦。画中的人物没有生机活力,甚至正前方那位像一个幽灵飘浮在画面的中央,但整幅画却传达着一种坚硬的、饱满的生命韧度。头顶的微光俨然是一个象征性符号,意指着从不现身却无处不在的上帝。

《食薯者》将要成画的那几天,梵高处于极度亢奋的精神状态中,他怕自己的热情会毁这幅作品,因此他只能将画送到朋友家,三天会再去取。

“若是认真生活,就必须工作而且担当一切。”

——梵高

《静物与<圣经>》(1885年10月)

《风车磨坊》(1886年秋天)

《蒙马特》(1886年秋天)

此人是巴黎的一个画商,也是梵高的好友。

《老唐基》(1887年秋天)

《雏菊与罂粟花》(1887年夏天)

众所周知,梵高对向日葵有着近乎执着的偏爱,或许是因为向日葵的单一、执着天然地带着壮烈的情怀,也或许是向日葵本身带着某种宗教般热情炙热的精神力量,因此它强烈地象征着充沛而丰满的生命。于此同时,也让人忍不住怀疑,能看到如此光辉璀璨的生命力的梵高为何走向了自戕?

在法文中,向日葵和太阳都叫“soleil”,在后来梵高的自画像中,他有意将其头发的颜色渲染成和向日葵底盘的相似的颜色。因此,余光中认为,梵高画向日葵即所以画太阳,亦即所以自画,太阳、向日葵,梵高,三位一体。

《向日葵》(1888年)

《阿罗吊桥》(1888年4月)

《阿罗附近麦田里的农舍》(1888年5月)

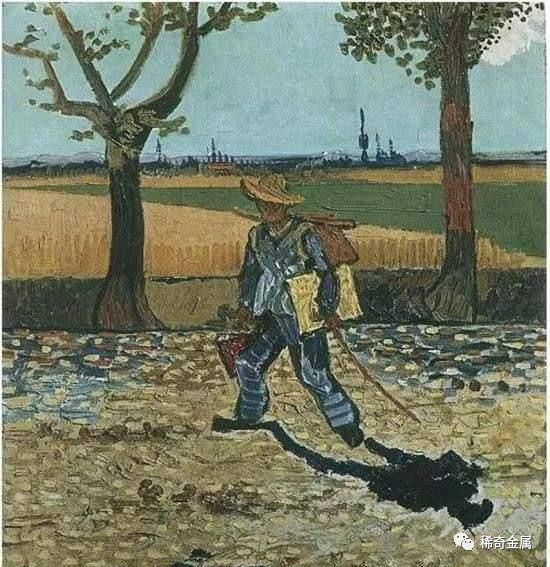

《上班途中的画家》(1888年7月)

这是梵高离开巴黎来到阿罗(法国的某工业小镇)后每天出门绘画时的状态,背着厚重的画具,带着干粮,慢慢地走进阿罗的世界,常常一出门就是一整天。

在阿罗居住的时日,是梵高艺术创作的高潮阶段。

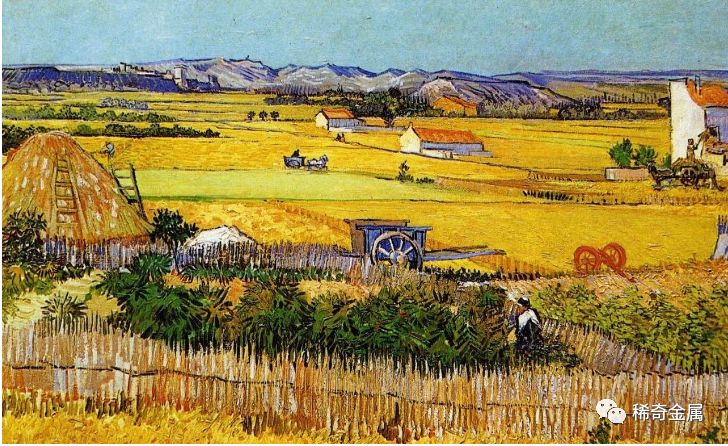

《平畴秋收》(1888年6月)

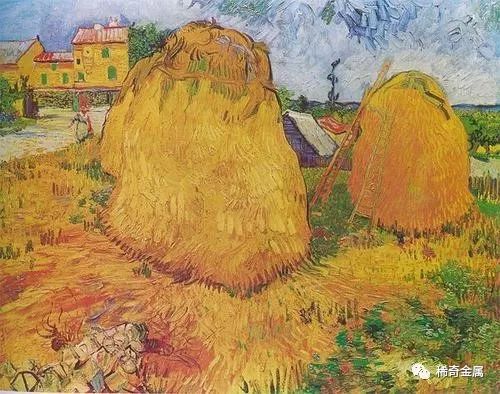

《普罗旺斯的干草堆》(1888年6月)

梵高书信

“我在巴黎所学的似乎已逐渐消失,相反地不断想起昔日乡居时,印象派之前的画法。”

明亮的黄色依旧延续着,黄蓝的交相映衬带给人一种强烈的视觉冲击,画中的农夫刚好站在了画面的三分之一处,背后是耀眼璀璨的日光,可农夫却背日而行,这是不是意味着什么呢?

《播种者》(1888年6月)

《蓝色珐琅咖啡壶、陶器和水果》(1888年5月)

画中少女手中的夹竹桃是一种剧毒之物,梵高将美丽的少女与剧毒之物相连,映射的是正是他心中挥之不去并且深入骨髓的罪恶感。这罪恶感来自于梵高私生活的糜烂,他在给弟弟西奥的信中说到自己因为长期酗酒以及梅毒的复发导致了他阳痿,身体危机导致了他睡眠不足,也将漫漫长夜留给了创作。

《手持夹竹桃的莫斯梅》(1888年7月)

有人考证,画中角落里的一男一女是梵高和其在阿罗的房东太太吉诺夫人。但无论如何,画中的三盏灯依旧带着光圈,在神秘光圈笼罩下的酒店暗自流动的是欲望和挑逗。

《夜间酒店》(1888年9月)

俄狄浦斯情结

蔓延,蔓延,蔓延

至梵高的血液中

迷恋、不安便接踵

《吉诺夫人》(1888年11月)

《露天咖啡馆》(1888年9月)

《隆河上的星光夜》(1888年9月)

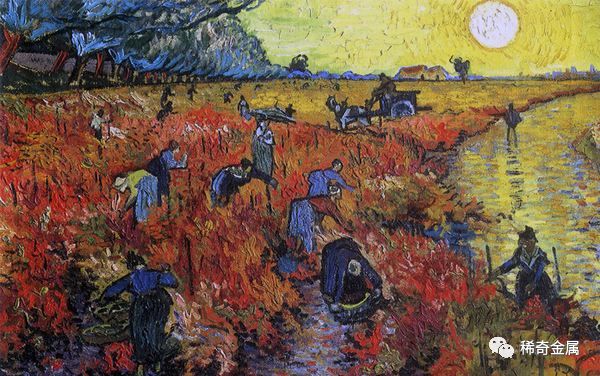

该画是梵高在世时卖出去的唯一的画,成交价为400法郎,该画与《向日葵》一起送至布鲁塞尔举行的“二十人画展”展出,但是《向日葵》却遭受到了批评和羞辱。

“他(梵高)的整体特征是过剩的力度,过度的神经质......从他对事务特征的决断中,我们看到一个强势的对象——具有阳刚之气的、大胆的甚至是有些野蛮的,可有时,却又天才的细腻。”——阿尔伯特·奥利埃

《红葡萄园》(1888年11月)

梵高在阿罗的住所,他曾经邀请好友高更一起同住,两位艺术家脾气秉性、生活习惯大不相同,不久两位朋友便分道扬镳。

《黄房子》(1888年9月)

“我愿意相信自己离死亡还很远,然而却能感受到这些比我们更伟大和持久的东西。我们并没有感觉到自己快要死了,但我们能感受到我们实际上是无足轻重的,只是艺术链条中的一环。”——梵高写给西奥的信

此时说着这些话的梵高,恐怕已经在脑中预演了无数次自残或者自杀的念头,他显然是言不由衷的,在沉重的肉身与高亢的精神对峙中,显然精神占据了绝对上风,而作为精神对象化的艺术理所应当地宣告着对生命的胜利,他已经感觉到他快要死了。

《梵高自画像》(1889年1月)

《梵高自画像》(1889年1月)

但此时搬来与梵高同住的高更似乎还没有预感梵高的疯狂与难以自持,其时梵高的癫痫症一触即发,某天夜里,他手持剃刀企图追杀这位他称之为前辈的高更,但转而却又对镜自照,割下右耳,送给一个妓女。至于为什么割耳,后世众说纷纭,莫衷一是,如果将该事件放置到精神与肉体的冲突之中,那么割耳行为无疑是肉体向精神反叛的一种形式,形而下的肉体无法忍受精神的负荷,那么惟有去掉肉体的枷锁才能容纳精神,毅然除掉肉体的一部分便是一种形式,换句话说,割耳行为只是一个形式手段,即便不是割耳也会是其他身体器官。

割耳事件之后,梵高出院,但走在阿罗的街头遭受着当地人的讥讽和唾骂,随后遭受着阿罗人的驱逐。

在梵高的两幅自画像中,画家的右边缠着绷带,面目消瘦,眼睛空洞绝望,令人哀婉悲恸。伟大的天才总是难容于世界的,他们天然地带有尖锐的利齿和深邃的眼眸来和世界对抗,以决不妥协的姿态感受着虚无和死亡的号召,在呻吟和崩溃中游离,最终成为殉道者。

1889年5月,梵高自愿住进圣瑞米精神病院。

“我请求你将他与你们的三等病人安排在一起。如果他想离开你们医院外出作画,届时,希望你们不要反对。”——西奥写给该病院院长的信

“我想告诉你,我来这里对我来说很好。我看到了这里许多疯子和精神病人的生活真实生活.......它(癫痫病)让我的生命浑浑噩噩,了无生机。我在考虑要不干脆承认我就是个疯子吧。”——梵高写给西奥的信

《圣保罗医院花园里的松树》(1889年11月)

“我正在努力完成一幅画.......是一幅收割者的习作,画面中一片金黄,我用了很重的着色。但画的主题简单而美丽。一个像魔鬼一样的模糊身影,正在炎炎烈日下辛苦地劳作。我在这画里看到了死亡,看到了人最终也会和麦子一样被收割。这种死亡并不哀伤,因为它发生在太阳之下,有着太阳给万物洒下的金色。”

——梵高给弟弟西奥的信

《收割者》(1889年9月)

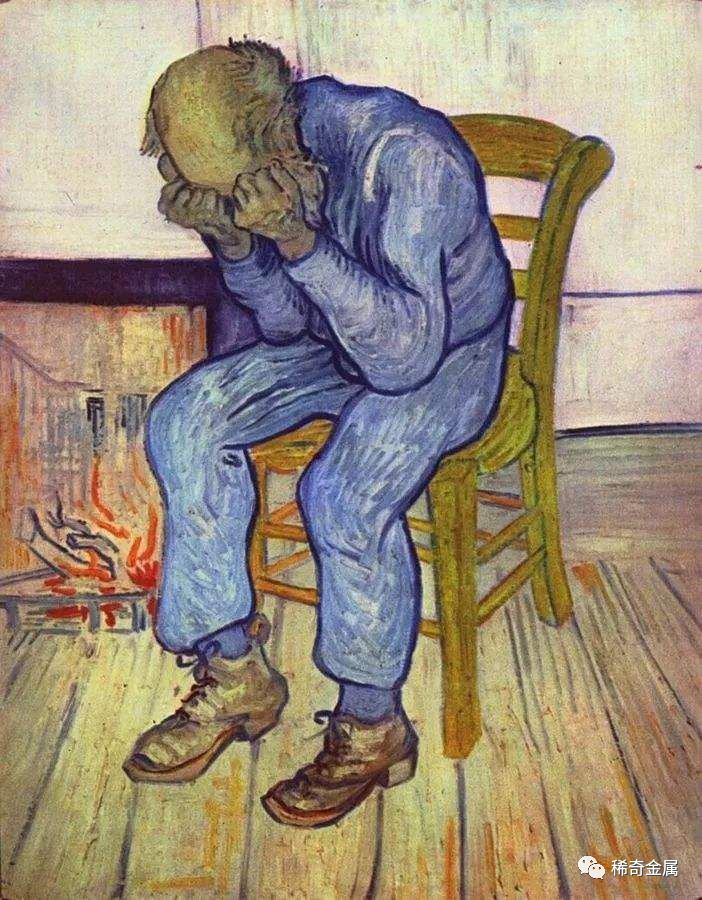

《悲伤的老人》(1890年)

“描绘农民生活是很严肃的事情,如果我没有尝试描绘出意涵深远的画面,那我应该自责并感到羞愧。” ——梵高

《午后下班的休闲时光》(1890年1月)

该画创作时间几乎是在梵高自杀前夕。

“画面波动若痛苦与焦虑,提示死亡之苦苦相逼,气氛咄咄逼人,”

《麦田群鸦》(1890年6月)

乌鸦总是被视作不详的象征。小说《药》的最后,一只乌鸦飞过夏瑜的坟头,是死亡和绝望的象征。而在《麦田群鸦》中,这一群群的乌鸦俨然象征着死亡之神的步步紧逼。1890年7月7日,梵高在麦田里举枪自杀 ,子弹入腰部,梵高强忍着剧痛一路颠簸回到酒店。大夫无能为力,次日西奥闻耗奔来,守在哥哥梵高身边,第三天凌晨,梵高与世长辞。如果弥留之际的梵高,还信奉着宗教精神,那么死对他而言无疑是一种重生。从穷乡僻壤到城市巴黎,再到阿罗小镇,皮鞋、麦田、向日葵一一已成为其艺术作品中的素材,不善言辞、内向别扭的梵高将生命体验熔铸于作品之中。情感上的失意,身体上的疾病,世人的嘲弄,事业的一蹶不振,常常将梵高纳入死亡之境。精神与肉体之间的抗衡使得梵高呻吟哭号,身体总是有限的,必死的,精神却总是无限的、永生的。他碰触过最严肃最伟大的精神之光,却囿于身体(癫痫病)的阻挠,然而肉体越是往下坠落,精神越是向上生长,这就是精神对肉体的反叛,反叛的力量也是无穷,更容易滋生伟大的艺术作品或者思想。“苦难出诗人”便不再是干瘪的理论陈述,福柯的艾滋病使其关注着权力和性问题,精神病患者尼采更一针见血地指出世界的虚无。说回梵高,被梅毒和癫痫症所困扰的梵高创作了出了世界一流的作品。“世界并不存在,得由我把它创造。”——歌德:《浮士德》