文

magasa

电影是一切无关紧要的事物中最重要的。——这是贝肯鲍尔形容足球名言的篡改版 一 第二次抵达平遥和两年前的第一次没有任何不同,相同的时间、车站,甚至天气,但我知道此刻温暖的太阳只是阴谋,寒冷仍将会是平遥电影节的三大主题之一。 分别的两年不会给2700年的平遥古城留下太多痕迹,肉眼可见的唯一区别是,它更加新了。电影宫门前有多家店面都正在重新粉刷,大概是它们不想在一条新开辟的美食巷子前显得苍老。

美食巷子是个好东西,它和普天下的所有美食街一样,除了美食,别的并不缺。这条巷子对平遥影迷的主要好处是,它以更短的路径直接通往位于原柴油机厂园区内部的电影宫,且不用经过明显不能发挥作用的安检流程。 我没法从视觉上定义平遥,虽说它是古城。除非是一座废墟,任何现代人生活其中的古城,都和普通城市并无二致。我也不能从听觉上定义这座古城,左边是四川话,右边是上海话,就算有山西话从身后传来,也让我难以分辨,因为我根本不知道山西话该当是怎样。至于味觉,主要是咸,这还不足以把平遥同其他一些地方区别开来。

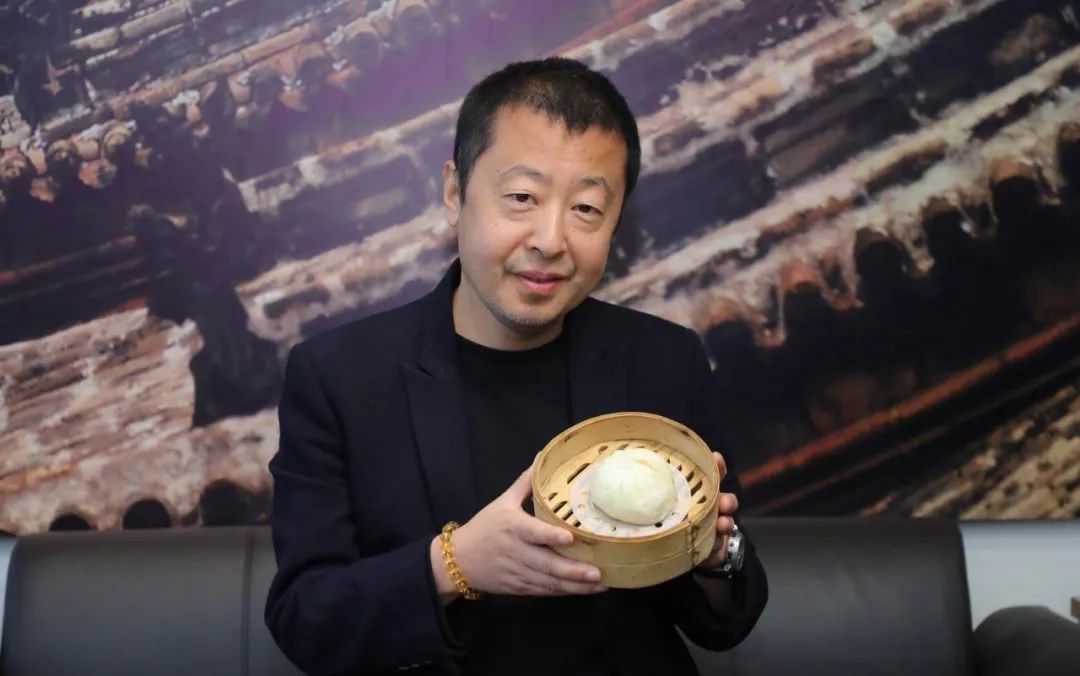

但嗅觉可以,平遥是一座被醋酸味统治的古城。醋酸味无处不在,它飘荡在大街小巷,像是由那几座高高的烟囱一刻不停地喷出,它钻进了耳朵和领口,甚至它突破了「小城之春」门外的卫兵,直接抵达了那块白色的诗意终点。 二 平遥给南方人制造的最大困境是你久经考验的点菜天赋失灵了。光从字面上,我没办法分辨擦格斗、栲栳栳、碗托到底是什么,但我毕竟是面对过纯法语、意大利语、日语菜单的人,为了在外国人面前维持母语者的自尊,必须眼神中不带一丝慌乱,镇定自若地说,这个、这个和这个。如果外国友人问你这个是啥,你大可以告诉他,世界上唯二不可以翻译的,除了诗歌就是菜单。更准确的说法其实是,菜单就是一行一行的诗。 当菜上来后,你又会发现新的大陆,因为在平遥,你期待的「硬菜」最终都是某种形式的面食,或面食和面食的组合。肉主要是牛肉和羊肉。也有海鲜,贾樟柯导演指着一盘灰色的豆腐说,这叫虾酱豆腐,特色菜,因为过去山西人没海鲜吃,在天津发现了虾酱这种东西,于是掺在豆腐里烧,也算吃过海鲜了。

但在平遥吃过的真正好吃的有一道菜,如果称为红烧油炸茄子可能不准确,烧法类似,也没有滥用醋,饭店的名字有个「洪」字,它的旁边是一家全世界长得最不像肯德基的肯德基,你必须走到跟前才发现它真的是。它和城外的那家麦当劳,永远稳定输出炸鸡翅和薯条,温暖着游客和影迷的胃。 要讨论炸鸡了吗?那肯德基肯定输给古城西门的那家美什么斋。它拥有自称十五年的悠久历史,和比这更长的排队。屈指一算,它开业时,贾樟柯刚刚拍完《世界》。

《世界》(2004)

在炸鸡和薯条的意义上,平遥和戛纳并没区别,M记和K记才是媒体和影迷的最好朋友。这提醒我们,所谓电影节,从里到外都是国际化的标准产品。 三

回到平遥当然是因为乡愁的驱动。对于我们影迷而言,乡愁是一种时间性而非地理性的概念。二月,我们的乡愁属于柏林,三月属于香港,四月是否属于北京则不好说,而只有极少数人有资格宣称他们的五月故乡位于戛纳。接下来,六月是上海,九月被威尼斯和多伦多争夺,在十月,平遥正成为电影子民新的故乡。 这时候我们会庆幸贾樟柯导演是一个山西人,他的出生之地汾阳,途径地图上的肖家庄镇和宁固镇后,来到平遥只需要35公里。既然贾樟柯注定要创办一个电影节,既然这个电影节注定会坐落在他的家乡,那么这个电影节以平遥来命名,当然会比以铁岭、枣庄或驻马店来命名好得多。也就是说,从这个充满文艺气息的名字开始,平遥国际影展似乎已经成功了三分之一。 但余下的三分之二是艰辛的。最主要的困惑是,在已经拥有那么多电影节之后,电影人为什么还需要一个新的电影节呢?后来我发现,永远需要一个全新的电影节——在平遥之前是平遥,在平遥之后,可以是铁岭、鹤岗或任何地方。因为任何固定的美学选拔机制被树立后,就是时候开发另外一种了。

平遥的机制,在中国具有很强的独特性,这不在于它是一个由导演创办和操持的影展——严格来说,上海电影节最初也是由吴贻弓创办的——而是,如果我没搞错,它是唯一做到官方全力支持、放手民间操办的电影节。熟悉国内多家电影节运作的人都告诉我,平遥的体制目前最好,或者换言之,它最能协调国情、专业性和灵活性。 不过,评价一个电影节,尤其是新人定位的电影节是否成功其实很简单,那就是看它是否能用历史为未来背书。如果最终证明平遥选择白雪、霍猛、梁鸣是对的,那么下一个白雪、霍猛、梁鸣都会选择平遥。 四 平遥电影节最容易被人忽略的优点是它的电影宫,即便所有建筑看上去都一样。那些社会主义建设时期遗留下来的水泥和砖块,让电影宫内这一栋和那一栋的房子似乎可以互相置换。除了工人,只有文艺青年能自然融入那些砖块。也许这两者本就是一回事,只要能在浪漫和不浪漫之间自由转换。灵魂这个东西,是可以变来变去的。 当你穿过狭窄的安检通道之后,左手边来到的是名为「江湖儿女」的餐厅,右前方是让你爱恨交织的票证中心,绕过它,一百米之外是电影宫最大的单体建筑,500座的「小城之春」影厅,它也就是平遥的「卢米埃尔」、上海影城。未来七八天,我们会自愿被它囚禁。

眼前熙攘的这些空间,几天前可能还空无一人,几天后它们将继续空无一人。正因此,人的出现才构成一个事件,也就是「电影节」。

这样是不是就可以理解为什么每年要把全体定居在北京的电影人,按时、集体地迁徙到上海、平遥、海南……? 在北京,电影只是生活,是工作。只有在电影节,它才是浪漫的邂逅,人们才会用高于生活的语气来谈论它。 五 电影节适合两种人,社交达人和社恐症患者。 前者真正就像鱼儿游入大海,电影是最冠冕的借口,可以用来和任何陌生人搭讪。但对于我们社恐者来说,除了酒会是无法避免要强撑的尴尬,大多数时候,我们在黑暗中获得了最完美的保护色,因为电影观众是一种最棒的匿名身份,关掉灯谁和谁都是一样的。 除了那些借着黑暗掩护企图犯罪的人。 我们用「盗摄者」称呼这类人,他们实施犯罪的手法,其罪行性质的严重程度,都和非洲草原上瞄准大象和犀牛的盗猎者没有任何区别。唯一不同的是,他们所换取的报酬,仅仅是微不足道的虚荣心获得满足,这就和他们所造成的破坏极其不成比例了。 大多数时候,被伤害的是周围的观众,以及电影本身。像今年平遥这样,直接侮辱到导演本人的事,在盗摄界,这位电影罪犯创造了历史纪录。 首要的问题仍然是法律,但以我们的国情和影迷传统而言,单纯强调版权对消灭盗摄其实没有太大用处。我认为当务之急是摧毁他们以为在社交网络散布盗摄图片具有格调这一观念,也即是说,我们的武器是美学。盗摄因为丑而low,可能比因为违法而low,对此类人更有效用。 六 在平遥电影宫,你每天会遇到很多人。有的人自从八年前就失去了联系,你很高兴和他久别重逢,有的人则会让你在见到他的一瞬间后悔来到平遥。 把人脸和姓名(网名)准确对号,以及和什么样的人用什么尺度的热情打招呼,这是一门精深学问,我已经不指望此生能够精通,直到谢飞老师为我上了一课。

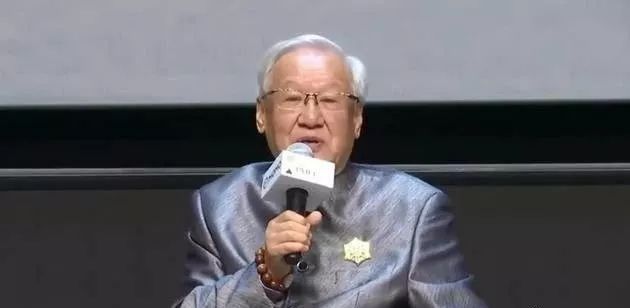

谢飞

那是开幕的第一天,我和北京影迷无人不识的沙丹老师正在电影宫闲逛,行至「小城之春」放映厅外的小路上,本届电影节的「青年导师」谢飞老师迎面而来。我们都主动打了招呼,轮到谢飞老师时,他显然搜肠刮肚了一秒钟,竟没想起眼前这个近年来肯定见过很多面的人叫啥(我不重要,重要的是沙丹),但在那一刻,时间转化为空间,历史沉淀为地理,谢飞老师脱口喊出一个地名:「资料馆!」

沙丹

这真是沙丹的毕生荣耀时刻,他终于让自己变成一个提喻,去代表那个时空尺度足以用来容纳整部中国电影史的地点。当然,我们也可以完全等价地称呼他为「小西天」或「三号」,视场合的严肃性而定。 由此可以有一个合乎逻辑的推断,将来有一天,我们见到贾樟柯导演,会暂时忘记《小武》和《三峡好人》,而是脱口而出:「平遥!」

七 一家电影节的魅力主要取决于排队的长短。如果不需要排队,那就制造出排队。 平遥电影节有一个规则是媒体记者可以在前一天换第二天的票,取票过程是人工的,即使志愿者姐姐非常娴熟,也没有办法在半小时内处理完几百个媒体人士的申请,再加上票数有限,于是早起排队就出现了。 据说第一天七点就有人排队,第二天提前到六点半。前几天的排队冠军也都不是别人,第一天正是「小西天」老师,从不缺席国内任何电影节的大奇特随后夺得两冠一亚。再后来就没人关心成绩了,因为工作人员开张更早,提升了处理效率,再则,排队太辛苦所付出的代价是更容易在电影院睡着,这一来排队的意义就正负相抵,无功无过。 排队的精髓是既不能让人过于容易地看到电影,又要让正确的人尽可能看到电影。所以不知是哪家电影节,也许是戛纳,率先发明了证件的等级制度,总之就是让一部分人在另一部分人面前更平等。

当我碰巧拥有高等级证件的时候,比如在戛纳是粉色以上,加个圆点更好,在平遥则是证件底部拥有一个醒目的VIP标识,我就会认为等级制度是个好东西。 拜新设的「迷影观察团」所赐,我确实拥有了那个尊贵的标识,于是我就过上了每天中午才去换票的肉糜生活,且能在大多数场馆无往不利,颇有平趟电影宫的气势。 但是,没有人能在平遥永远一帆风顺,我最大的挫败是没能换到《少年与海》的票。在那之前,负责换票的志愿者姐姐没有拒绝过我任何一次,包括我想在放映前最后一分钟获得一张《夜以继夜》的无理要求她都温柔地予以满足。但这次,她用同样温柔但不容置疑的口吻,一字一字说,「即使是VIP,《少年与海》也没有了呢!」事实上我为这部片跑了两次,第二次她用看穿一切的眼神注视着我,(你不是来过吗?)是的,还是没有!

《少年与海》(2019)

在平遥遇到意外的还有松太加。他的藏语电影《拉姆与嘎贝》放映时居然跳出了西班牙语字幕,没有中文字幕,没有英文字幕。两分钟后,观众开始骚动,大约只有坐在我旁边的汤尼·雷恩不动如山。原因很快搞清楚,拷贝放错了,但把正确拷贝复制到服务器还需要一个小时。这个意外无疑打乱了很多人的排片计划和午餐计划,但每一个电影节老炮儿,都迟早会像汤尼·雷恩一样习惯所有突如其来的故障和变动。

《拉姆与嘎贝》(2019)

整个电影节上最倒霉的一个人,却不是我也不是松太加。我不知道他叫什么,也不知道是男是女,因为他的婴儿啼哭不足以让我分辨出性别。 这个婴儿初试啼声就立刻压过了银幕上王学兵的低沉独白。我想他如果有足够意识的话,一定会非常痛苦,我为什么出现在这里?我是否又回到了那个绝不愿回去的黑暗子宫? 雎安奇导演的这部《海面上飘过的奖杯》何止不适合婴儿,如果以智力和阅历的成熟为标准,这是一部真正的三级片,18岁以下的人是不可能理解它的。最好你得有28岁,那么才会对事业的失败、婚姻的困局有所体悟,也才能感受到这部影片所想表达的生活之荒谬。

《海面上飘过的奖杯》(2019)

不过这部片有一个笑点也许只有很少人才明白,我甚至不知道雎安奇导演是否故意安排。这部影片说的是几个失败的导演和演员用偷情和钓鱼打发人生,其中一位认为电影是综合艺术的导演,没有拍出过任何一部电影(嘿,我可算知道你失败的原因了),然后因为一场未遂的谋杀身受重伤。把对综合艺术论者的批评从口诛笔伐上升到肉体攻击,这是在告慰周传基老师的在天之灵吗? 选片人吴觉人认为,雎安奇即便拍过一百部也可以继续评新导演。生涩劲是所有新导演希望避免的缺点,但却是雎安奇的最大优点,希望保持,每年平遥见。 八

既然已经提到吴觉人,我就不能不专门来说说他。 在平遥,不是每个人都有机会随时接触到创始人贾樟柯或艺术总监马可·穆勒,但你一定可以接触到选片人吴觉人,尤其当你是一个新导演的话。吴觉人负责所有华语电影、发展中项目的对接,所以在电影宫的休息大厅里,我无时无刻不撞见吴觉人正和哪位导演、制片人在聊工作天。

对于吴觉人能当选片人这件事,我认为是意外的特例。因为这是一个口味比赛人还要严苛和刁钻的人。口味过于奇葩的适合做影评人,因为观点新奇有趣,但我不相信赛人能做选片人。 吴觉人偏偏做了,而且从上海电影博物馆、上海电影节一直做到平遥。他一定是找到了办法,去平衡个人的奇葩口味和电影节兼收并蓄的宽容风格。

吴觉人

吴觉人绝对是当下国内最好的选片人之一,但肯定不是最好的映前映后主持人,缺点是聊着聊着太爱自个儿笑场,但是当嘉宾和观众都跟着笑起来,一派其乐融融的时候,我也不知道这算不算缺点了。 在电影节的颁奖礼上,吴觉人不知怎么就获得了一个绰号,叫做「吴副主席」,虽然他并不是,但这个绰号像早就等在那儿一样,完美属于他。他是所有新导演登台后必须感谢的第三个人,每个人都在衷心祝他永远健康。毕竟,当多数人在平遥都变得直径缩小的时候,他也可以长胖。 吴副主席的这个称号应该是衍生自「马主席」,而「马主席」则源于马可·穆勒曾担任威尼斯电影节的艺术总监,尽管不那么准确,但「马主席」一说也就不胫而走。在平遥,没人称呼他的全名,也不说穆勒,都是说「马主席」或「老马」。 你看到马主席在平遥的任何地方出现都不奇怪,尽管他比大多数影迷都资深的四十年中文表达也有口音,但他身上强烈的主场气质会让你产生一种错觉,他在那十天就是平遥的市长。怎么样?习惯这里的天气吗?吃得好吗?睡得香吗?这时我们就忘了他是出生在罗马,也可能是米兰?都灵?或者其他某个足球新闻里经常出现的城市。

穆勒很讨人喜欢,只有一次例外。那是我在电影宫斜对面的小店想点一份山蘑菇炖肉时,老板娘难掩自豪地告诉我,你来晚了,山蘑菇都被马主席吃光了。 你不是总能在平遥见到贾樟柯。当你见到他时,他不是因为主持活动而坐着,就是在以近乎奔跑的速率疾行。他没法站着不动。

正在走路的贾樟柯从不会是一个人,他一定是在一群人的簇拥下赶去某个地方,或者离开某个地方,通常戴着墨镜,这时候你说那是杜琪峰也是可以的,但不能当成王家卫,这是一个电影美学问题。 在平遥,贾樟柯也没有名字。每个人都叫他老贾、小贾,视你自身年龄辈分而定,或是贾导,更多是科长,视当面还是背面而定。 九 在平遥时,发生了三件糟糕的事。 一是哈罗德·布鲁姆去世了,这跟电影没什么关系。不过我偷过他的语录,用来为自己沉溺于孤独辩护,那句话是这么说的,「心灵的自我对话本质上不是一种社会现实,西方经典的全部意义在于使人善用自己的孤独,这一孤独的最终形式是一个人和自己死亡的相遇。」我把「西方经典」改为「经典电影」,觉得仍然说得通。也许他这句话是错的,但我不想去更正了。

哈罗德·布鲁姆

第二件是崔雪莉死了,依然和电影没有太大关系,即使她出演过一些电影。她惊世绝俗的美灼伤过许多人,现在她选择和未来的终极自我提前相遇,像是冥冥中佐证了布鲁姆的话。我是在看完一部电影时得到这个消息的,当时的感受是,既然美丽这么脆弱,那刚看的这部电影有什么意义呢? 最后才是那场我知道它一定会来的雨,和风一起。 刚下雨的时候我甚至笑了,因为我对此实在是身经百战,哪一年上海电影节不下雨?哪一年戛纳不下雨?但我错在,平遥的雨真的不一样。它不是江淮准静止锋的美丽相遇,它也不是蔚蓝海岸的东边日出西边雨。在上海你会提前准备雨伞,在戛纳,你从黑人小哥手里买的伞从来用不上,因为你有伞后它就不再下雨,或者最多用一次,第二次肯定就坏了。 平遥的雨三天相当于三年,冷到骨髓,像是为太阳举行的葬礼,连古城西大街上从来挥之不去的醋酸味都被冻结。每天高一脚低一脚踏进「小城之春」的那一刻,是一天最幸福的时光。小城之春,原来是这个意思!

十 平遥最成功的华语片《热带雨》,其实之前一直是个失败者。

《热带雨》(2019)

这部电影据说投了所有欧洲的重要电影节,但都没能入围,所以一开始我对它的水准是不太信任的。但看完后,我第一次对欧洲那么多电影节产生了集体不信任。 不是说电影节不能看走眼,也不是说不可以有自己独特的品味取向。但这么多电影节同时拒绝《热带雨》,反而选择了《XX》《XX》和《XXX》,简直不可思议。 《热带雨》无疑是今年华语片的一部杰作,这几乎是所有人的共识。我怀疑看走眼的欧洲选片人误以为这是一部充满套路的俗气家庭片。错了,影片其实是处处在破坏套路,它的确让你保持悬心,以为它一定会在下一分钟落入俗套,但对不起,陈哲艺总是能在距离悬崖三厘米处勒马。引用一位匿名评委的话:《热带雨》下面空一档,才是本届影展的其他佳片。

《热带雨》(2019)

这些「其他佳片」当然包括前面提到的《海面上飘过的奖杯》,以及梁鸣导演的处女作《日光之下》。 说起来,平遥真是对「失败者」非常友好的电影节。失败了好几年的演员王学兵在此捧得了影帝奖杯,失败了一辈子的演员梁鸣转型导演,第一部电影就如此惊艳。 这就是英雄不问出身。 十一 年轻导演总是避免不了模仿,而艺术的原则是摆脱陈词滥调,包括限量版的陈词滥调。但前几天我刚好听过赛人的一番高论,他认为,其实没有多少年轻创作者会有新意,都是从模仿起步,模仿是一种能力,模仿得好也有价值。 这话我其实不反对,不过我觉得,当大多数同侪都在模仿走路的时候,你不妨试试先飞起来,将来再去学走,一定是学得会的,重要的是率先让人看到你拼命去飞的姿势。 本届平遥影展上的新人新作,有模仿走路走得很到位的,也有飞的姿势不错结果差点摔死的。只要没死,就行。 这些年批量出现的藏语电影应该算前者。所有新的藏族导演,似乎都无法拒绝和万玛才旦相似的诱惑,看多了于是让人产生某种错觉,是藏人的生活面貌单一吗?还是说这些电影暂时还无法摆脱依靠素材本身特性的阶段?那么,藏语新浪潮,是可以进入下一阶段了。

这届电影节上我见过的最大陈词滥调是,一个从小地方考出去功成名就的中年男人,回到家乡的第一件事,是无法遏制地去勾搭当年的旧情人。 人啊,如果终究无法避免自己变得油腻,但至少可以避免成为电影导演。 十二 贾樟柯反对金马或者釜山的「学院」,那我其实希望他也可以反对一下大师班和论坛这种互动形式。大师班和论坛其实是一回事,区别只在于一个嘉宾的叫大师班,多个嘉宾的就叫论坛。 围观了这么多年的大师班和论坛下来,我认为这个场合的唯一意义,就好比刘邦去了咸阳,或者项羽身在会稽,见了一眼始皇帝,发出「大丈夫当如是」的喟然太息——我见了张艺谋,我要当下一个国师。如此而已。 十三 参加电影节当然是体力活。影评界的哲人卫西谛就曾说过,电影评审是一份视力工作,看到最后眼睛最累。但我要说,老卫啊,你讲这话时太年轻! 对一个中年人来说,漫长的电影转场之间,最先被击败的一定是脊椎。不论多么柔软宽厚的沙发坐垫,不管你朝哪个方向调整二郎腿的角度,不管你是采用葛优还是姜文的坐姿,都不会改变这一点。

而且更严峻的是,似乎是一位上了年纪的按摩技师曾对我说过,所有压力对脊椎造成的伸折,都将构成不可逆转的形变。所以,我的舌头一定会在离开后率先忘记平遥,然后是鼻子(其实这几天它已经开始麻木和失灵),最后是眼睛和大脑,没有什么电影带来的感动会经久不衰。但脊椎不会忘记平遥,它已经把每一分钟的等待和承受写进了自己的曲度。 十四 电影节的最后一天,我又在电影宫休息大厅碰到了吴觉人,这次他身边没有导演也没有制片人,他卸下了那种在自家客厅待客的营业感,但脸上依然挂着熟悉的吴副主席式笑容,并没有因为电影节闭幕增加一丝轻松。大概,那个过程反而是他的乐趣吧? 吴副主席游目四顾,突然对大厅一旁的餐吧发生了兴趣,这里出售的简餐包括意面、汉堡,以及侧卧版的星巴克熊蛋糕,凭经验我不会劝人贸然尝试它们,但吴副主席有他的主见,好像只有这样才能结束这趟冒险。于是在这十多天里,他第一次走向它。 「一杯意式浓缩,一个汉堡。」 「50。」

合作邮箱:irisfilm@qq.com

微信:hongmomgs

女明星之死每一个《绝命毒师》的粉丝,都会看这部衍生电影忍了好多年,这部平庸至极的电影是怎么排到世界第一的?