▼ 更多精彩推荐,请关注我们 ▼

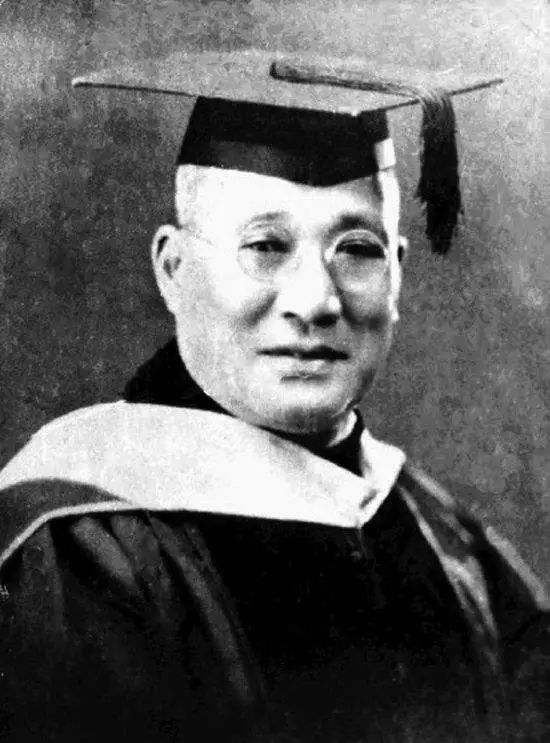

他是中国近代教育的重要先驱者,

他位列津门四大书法家,津门“诗坛三杰”,

他被评价为“旧世纪的一代完人”,

他的家,在旧日以他命名的严翰林胡同里,

那里,诞生了闻名世界的南开系列学校。

在那曾经沧桑的高墙大院里,

都发生过什么样的故事?

《城市记忆》“纪念南开百年”

今天为您讲述严修和严家私塾的故事。

▲ 严范孙

200多年前,天津老城西北角兴建了一座文昌宫,30多年后,在文昌宫西侧不远处,建起了一片大院套小院、合计约上百间屋舍的大宅院,它的主人便是南开系列学校的创办者严修严范孙先生。由于严修先生曾为清代的翰林,这座院落四周所形成的胡同里巷,便因此得名“严翰林胡同”, 当时,天津人称此地为西头严家。而严家的家人,则更愿意用胡同口的四棵大树作为标志,称自己家的所在地为“四棵树胡同”。严修先生的外孙女,新中国学前教育学科的重要奠基人、幼儿教育工作者卢乐山女士在她96岁高龄接受采访时谈到童年时代生活过的大院,依然记忆犹新:

他就住在天津西北城角,名字就叫天津文昌宫西,以前我们写信呀,就写天津西北城角文昌宫西严宅,一进那个胡同,前面就是文昌阁。 那边有四棵树,又叫四棵树严宅,也叫严翰林胡同,因为他不是翰林么。就一直在那里面,里面又盖一点房子,有的时候又盖一点新式的房子,以前都是那种四合院式的房子。那个院子相当大,所以办学都在家里头办,有些亲戚也都住在家里头。我小时候那就已经住了200多年了。

如今严家老宅在城市改造中已不复存在,其原址方位大致在现在清真南大寺以北、铃铛阁中学以东,也就是芥园道的东口。在这如今车水马龙的通衢大道上,人们很难想像:这里竟是南开学校百年历程的发源地。

按严氏家谱上的记载,自严修七世祖严应翘于清朝顺治年间因经商北上津门,之后在文昌宫以西四棵树之地定居。严家老宅前门位于严翰林胡同,后门在贞女大街上,斜对倭瓜园胡同,东临小石道,西边隔粉坊胡同,为东、西四棵树胡同。

据严氏家族后人回忆,严家大院共有七大片院落,共占地7.8亩。和旧时大家宅院相同,老宅里的每个院落都是一个相对独立的小院,院落之间由若干条箭道连接。除住房之外,还有门房、车房、账房、书房、大小客厅、厨房、礼堂、浴室、画室、库房等,根据需要还不断的扩建、改建,最后的规模共计116间房屋。这其中就包括了后来成为南开系列学校基础的严氏家塾和严氏女学以及严氏蒙养园。严修先生的孙子,建筑设计院高级工程师严仁覃先生在耄耋之年回忆往昔时说,曾经的老宅生活对于他仍是不能忘却的回忆:

我家里当时是一个大家庭,因为我祖父是兄弟两个人,所以分了东西两个院。东院是我大爷爷,我祖父行二,是他们那一支。西院比较大,是我祖父这一支。因为我的大爷爷只有一个女儿,一个儿子,他去世也早。他们那个是最好的院。那时候他们人比较少。

这个我祖父当时成家,我父亲这辈有四个人,大伯父、二伯父、我父亲,还有一个叔叔。所以院子比较多。实际上我们家的那个所谓的大院,也不是一次性建成的,是从一个一个扩充起来的。比如说最后一个院子吧,我们有时候叫姚家院,那是邻居卖房子买过来的。那样一共占的地方比较多。我们那个院子还有一个特点,有一部分是原来南开中学的前身。那是原来学校的,严氏家塾,后来是敬业中学,还有严氏女学,还有严氏蒙养园。蒙养园还有一个培训班。

那时候我幼儿园就是蒙养园的,所以那地方占地比较多。我出生的时候,我祖父住在一个四合院,后来当中的那个小花园前面,那是后来建的一个,那是20年代初期建的,是一个锁头式的房子,我祖父祖母在那儿住,还有一个没出嫁的姑姑。

▲ 严氏家塾

对于严家老宅里原来的样子,严仁覃先生还记得很清楚:

另外还有小的运动场,半个篮球场的样子吧。还有什么单杠、双杠、秋千什么的。另外原来中学的时候,也算是校舍吧。那是两层楼,大概是七开间吧,后来楼上改成书库。我祖父藏书都在那个楼上。那个前面还有院子什么的。二十年代初期,那大院当中改建了一下,是我祖父祖母住的房子,前面原来是小花园,有假山石,有树挺多的。东院就是一个大四合院,有的时候家里头人多什么,因为它那个院子比较大,还有天棚,就是拿席,夏天可以卷的那样的。有两个四合院是带天棚的。 那个院子也比较大,所以有的时候人多,在那个院子里头聚会。我还记得有一张家里头的照片,是在那儿照的,是鼎张照相馆照相馆照的,是用的那个转的相机照的,因为人多,好几十人了。

都说“北京的四合院,天津的小洋楼”。其实天津的民居大院也有着相当的数量和特点。比如,天津的大院一般分为四合院或三合院,也叫“四合套”或“三合套”,而且它的天井上通常会搭盖起一个罩棚顶,也就是东西南北四面院墙高墙围合成的天井之上构筑一个巨大棚顶,从而形成大跨度的空间,既可以遮风挡雨,又不影响采光和通风,这种罩棚顶在天津非常流行。严仁覃回忆说,严家老宅有几个这样的罩棚:

原来在那儿学校,幼儿园,还有中学,有两个小礼堂似的那个罩棚。罩棚实际上是一个比较大的建筑物。有一个老罩棚,那是老南开的时候,190几年以前的那个,前面是厅房,接待客人的,我还记得那个厅房,挂着两幅对联,一副是曾国藩写的,还有一个左宗棠写的。另外在那个厅房后面是一个罩棚。我记得小的时候,我姑姑家的有卢家,是木斋他们家,还有卞家,还有我祖父的侄女,我们这一辈的兄弟姊妹比较多,还有表兄弟姊妹也多。因为我很小了,他们都是,最大大概比我大20来岁了。有时候聚会,有时候还演个话剧,我是旁边看着的。这是老罩棚的用途。

严仁覃先生回忆,这两个罩棚,一个是最初由严氏家塾使用,后来严修先生自住;另一个则是后来的严氏蒙养园和家里集会活动使用:

那个新罩棚,我还记得那个罩棚比较大,地板上还画的圈,那是幼儿们在那儿玩的。可是那个地方也是个集会的地方,比如说我祖父那时候他们有诗社,他们就在那儿聚会。另外还组织一个,是中国音乐的合奏,在那儿好多人聚会在那儿,也算自身娱乐吧。我还记得一个曲名是《渔翁乐陶然》。

另外那个新罩棚,我祖父渡“金婚式”,大概是在1925年、26年的时候,金婚式在那儿,有来宾、有家里人聚餐的,人很多。当时还有表演的,主要的就是杂耍。我记得有变戏法,那是老式的变戏法,还变大鱼缸什么的。还有一个最有名的,姓谭的老头,踢毽儿。还有别就是,现在叫曲艺。那是在新罩棚里举行的。当时那个聚餐,当时那是头一次摆西餐,长的桌子,人很多。那时候周围还摆着,菊花大概是,我们这个孙子辈,还有重孙子辈,一人一盆花,那上面都有名字。变戏法的在变的时候还变出一盆花来,那是最小的那盆,是侄孙子辈的,就一个,是东院我那个大哥,他的孩子。他有一盆花,他的名字变出来了。其实这个花的主人就1岁。

除了两个罩棚里经常进行全家的各种聚会活动之外,老宅里还有祖先堂、酒房、车库等等,一应俱全。在严修先生的另一位孙辈,已故去的北大经济学教授严仁赓先生所写的文章里,提到了祖父的书房。由于在院中有两棵大枣树,因此书房被取名为“枣香书画房”。书房的后门直通后来由“旧罩棚”改建的“藏书楼”。藏书楼的大厅上悬挂着“十万卷楼”的匾额,在天津图书馆建成后,严家将藏书楼内的5万卷书捐出后,剩下的经、史、子、集还有1600多种。二十年代初,严修搬入新建成的“锁式楼”里,“旧罩棚”的存书也移到“新罩棚”和槐厅。

晚年,致力于创办新学的严修感到,仅仅依靠西式的教育,是救不了中国的,新教育同样带来了新的困惑。新式学堂的教育中,又过于偏重西洋文化,丢弃了中国传统教育中很多好的东西。于是他便发起成立“崇化学会”,显露怀古迹象,又与康有为等旧时人物来往,于是有人批评他在教育上有了“倒退”的迹象。严修的外孙女,新中国学前教育学科的重要奠基人、幼儿教育工作者卢乐山女士回忆:

到晚年,他又觉得一些老的东西、古的东西,都抛弃了,他就成立了一个文化学会,把老头请出来,讲这些老东西。一方面他可能是觉得古的东西都没了,就举办文化学会。

▲ 卢乐山

但敏锐的观察者注意到,严修放手请梁启超讲学南开,却不肯给推崇帝制的康有为一个到校演讲的机会。而且,作为新旧过渡人物,严修对“五四”激进思潮并不完全赞同,但对于白话与文言之争却持平和态度。他对拼音字母持赞许态度,曾经热心支持王蕴山在津城各小学推行拼音字母教学。

卢乐山还回忆说,从严修对待当时在南开读书的周恩来的态度上也可以看出他内心的轻重之分:

他对于南开学校还是很关心的,特别是那不周总理还在那儿上学。他还改过他的作文。他就觉得周总理有才,他私自在家里还说“这有宰相之才”,很看重他,后来不就资助他去法国留学。

暮年的严修身体逐渐衰弱,腿上生了许多肿瘤,造成行动不便,就很少再过问南开的事情,放手交给张伯苓管理。1929年,严修在老宅中去世。

▲张伯苓

1937年,七七事变爆发,随着战事渐起,眼见处于当时的严家老宅已经不再是安全之地,于是,严范孙的夫人带领严氏家族一部分人,搬到旧英租界伦敦道,也就是现在成都道、湖南路一带居住。同时搬到英租界爱丁堡道,也就是现在重庆道的,还有严范孙先生的两位侄孙。

严修先生的孙子,建筑建筑设计院高级工程师严仁覃先生当时随着祖母一同搬到租界:

一直到七七事变开始,家里就开始在英租界,租了两所房子。那时候我祖父没有了,主要是我祖母,我们西院的人住在当时叫剑桥道,就是现在重庆道的东段,那时候的英租界的39号路。东院就住在爱丁堡道那个原来叫世界里。租了两所房子。我们住在剑桥道,因为那时候租约已经到了,那个房东要涨租金,后来就在伦敦道买了一所房子。现在那个房子还有,就在曙光电影院这边,隔着一个马路,还在伦敦道上。那是两所房子,左边一所右边一所,就在现在的苏伊士斜对过。后来到45年就都搬出来了。 爱丁堡路的那个他们是东院的,他们是兄弟两个人,一个叫严仁曾,一个叫严仁统。他们也有人管他们叫严曾符,那个叫严六符。严六符是写字画画的,严仁曾是后来解放后在北京,周总理安排他在化学出版社待过一阵,后来又回天津了。他们兄弟两个人也是在现在的重庆道盖了一所房子,是两所房子合并的。那是七七事变以后了。

上世纪40年代后的严家老宅,在严范孙先生的曾孙辈严文蔚的记忆里已经有了很大的不同。严文蔚1937年出生在重庆,当时她的父亲,严修先生的长孙严伯符正在重庆创建重庆南开中学的前身——南渝中学。抗战胜利后1946年,她随全家回到天津,住进了严家老宅:

旧居不是富丽堂皇的,是老式民居。但是里面有三座楼,一所楼就是我曾祖父住的两层楼,后来就我祖母住了。还有一个楼是专门藏书的,那也是两层的一个灰颜色的楼,完全都是藏书的。后来解放以后,所有的藏书全捐给天津图书馆了,严氏后人,所有的人意见都一致。里面包括严范孙的日记,后来出版了。还有一座楼是住人的。我在那儿的时候就已经没有什么人住了,空着了。其他就都是四合院。 我们住的地方就是原来南开中学旧址的那个四合院,就比较老了。他们建了南开中学搬了以后,后来盖的排房,一排一排的,都朝南的。这个地方后来比较早就拆掉了。拆掉以后就盖了西北角百货公司。

▲南开中学旧址

曾经的严翰林胡同虽然已经消失,但严家老宅里那些受过新式教育的南开学子们所产生的影响里,却一直延续至今。在这所老式大院中,究竟有着什么样的新式教育呢?咱们明天继续说。

完

私家车878《城市记忆》节目组出品转载须注明来源城市记忆故事(ID:chengshijiyiradio)

关于城市记忆故事 私家车878《城市记忆》 播出频率:FM87.8 AM747 首播:每天 14:00 重播:每天 22:00

新浪微博:@城市记忆-天津滨海广播 投稿邮箱:binhaichengshijiyi@163.com

观今宜鉴古 无古不成今