READING点击蓝字关注我们↑↑↑↑

作者︱林小暖bella

来源︱公众号ID:askbabysleep

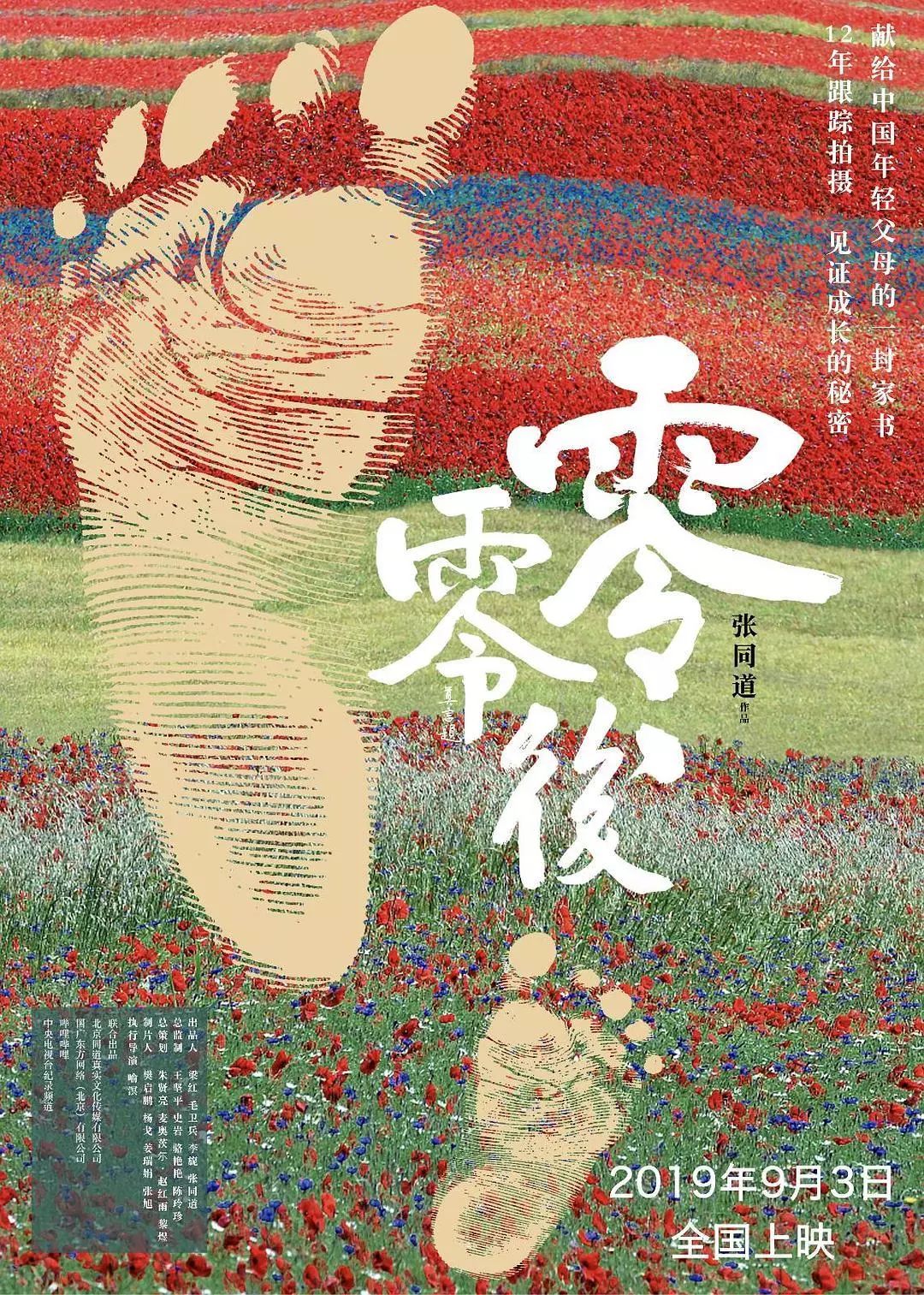

上个月,电影版《零零后》上映了。作为中国第一部连续12年跟踪一群孩子成长的记录片,有人把它称之为中国版的《人生七年》。

但和《人生七年》想要揭开“阶层与人生”之间的秘密不同,《零零后》似乎对主题与目的,都没有提前的预设,这反而让纪录片变得更加真实。

将解读的视角交还给观众,让每个人都能在成长故事中,读出不同的意义。

从这些孩子们的幼儿园生活开始,拍摄跨越了这群孩子的小学、中学,直至大学。从2006年开始至今,主创团队将这些素材先后制作成了纪录电影和电视纪录片《小人国》、《成长的秘密》、《零零后》,围绕着十几位来自芭学园幼儿园的孩子,记录下他们的成长经历。

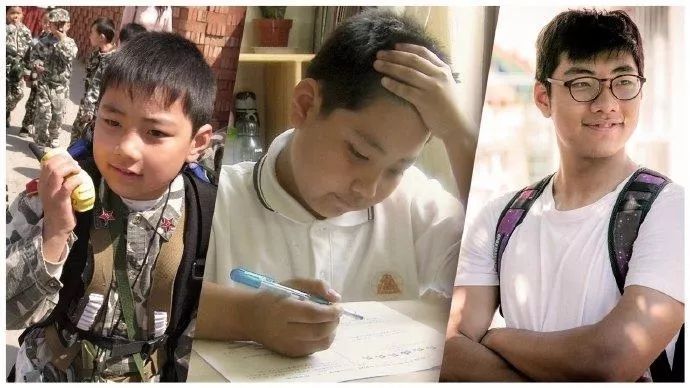

而电影版《零零后》,聚焦在其中两个孩子——池亦洋和柔柔,通过他们的故事为大家揭开关于成长的秘密。

不同于普通小孩的人生

电影放映结束之后,交流会上大家吐槽最多的问题,是这两个孩子到底能不能代表“零零后”?

而前段时间,预告片放出之后,许多“零零后”留言认为,在这两则故事中并没有找到共鸣。

因为池亦洋和柔柔的成长经历,并不像大多数孩子那样:读体制内的学校、家长每天围着成绩转、孩子辗转于不同的补习班之间……

这样的寻常生活,在电影中似乎很难看到。

在体制内传统学校并不吃香的池亦洋,选择了去美国一边学习一边打橄榄球的生活;敏感的柔柔小学读了家庭学校,高中时自己决定赴美留学。

从他们上了“芭学园”的那一刻起,似乎就注定了他们的与众不同。

创办于2004年的芭学园,在当时的教育环境下,还属于办学理念和方法都颇为“先锋”的幼儿园。

要知道,能喊出“孩子是脚,教育是鞋”这样的办学口号,并真正身体力行地去做到尊重孩子、根据每个孩子不同的性格特点提供个性化教育,这样的幼儿园在15年前真的是凤毛麟角。

电影中,在芭学园的池亦洋是个“问题小孩”。他骂大李老师混蛋,还扬言要掐死别人,但你却很难看到传统学校里老师教训学生的场面。

面对池亦洋的“混不吝”,大李老师依然镇定自若,坚持用共情与耐心为孩子树立规则。

你会发现,要创办一所这样的幼儿园,需要创始人有足够的勇气。

而其实,要为孩子选择这样一所“独特”的幼儿园,同样也需要父母有足够的勇气。

太多的父母会担心,这样没有“威严”的老师,能不能“制服”孩子们?会不会让孩子变得无法无天?而被这样对待的孩子们,再升入传统小学之后,会不会面临着某些“水土不服”?

从这一点来看,纪录片中勇敢做出这一选择的这几位“零零后”家长,也早已不同于大多数的传统家长。

这倒是让我想起了前段时间热播的《小欢喜》,也有网友吐槽这部剧并不真实。

因为现实中,一个手握五套学区房的人生赢家,不会把目光死死钉在体制内那枚独木桥上,在教育上的焦虑也不会单一到只剩下高考分数而已。

宋倩式的焦虑,更像普通大众的焦虑,不论是真底层,还是伪中产,都希望孩子能通过高考翻身。

所以,《小欢喜》能引起更多的共鸣,因为绝大部分孩子和家长都能从中找到自己的影子。

但纪录片毕竟不是电视剧,《零零后》比《小欢喜》更为真实地揭开了精英教育的真相。

就像纪录片中的池亦洋和柔柔,他们的家长不论是在眼界、教育理念,还是财力、学识等方面,都决定了他们能带给孩子更多的选择。

他们之所以能尊重孩子的选择,是因为他们更有底气,去面对孩子选择上的失败。

他们也并非不会焦虑孩子的成绩,但绝不仅仅是体制内的考试。

他们会担心孩子的英语是否流利到能在国外生活、学习;会担心孩子是否能融入异国他乡的新环境;担心孩子是不是能找到自己真正热爱的东西,而不仅仅是考卷和排名榜上的那个数字。

但对于大多数普普通通的家长来讲,也许他们根本负担不起孩子的梦想,所以只能抓住眼前的救命稻草,拼了命地在孩子的考试成绩上下功夫,挤占那根千万人争抢的独木桥。

这也是为什么,很多人在看完《零零后》之后,会觉得缺乏共鸣和代入感,觉得这两个人不足以支撑起“零零后”这个标题。

因为他们,早就拥有了不同于普通小孩的人生。

每个孩子都应该拥有不普通的人生

但这并不意味着,导演的记录就失去了意义。

相反,也许导演更希望大家可以穿越阶层,去感悟生命与成长中的那份共性所带来的共鸣。

尽管人生各不相同,但成长中的那些烦恼和疼痛,池亦洋和柔柔有的,其他孩子也都曾有过。

《零零后》纪录片中看似已经赢在起跑线上的两个小主角,并不似大家想象中的一帆风顺,阶层在孩子们成长的初期并未烙下不可逾越的印记。

从入芭学园的第一天起,池亦洋就是一个让人头疼的孩子。他霸道蛮横、粗鲁暴力,抢其他小朋友的东西、不守幼儿园的规矩、骂老师打同学。

当所有的孩子都不喜欢池亦洋时,当所有老师的耐性几近磨光时,当所有家长联合起来要把池亦洋从班里赶走时,大李老师依然在尝试着去发现孩子的闪光点。她说:“大家都觉得池亦洋不好。但我觉得,从另一个角度来说,池亦洋为男孩子树立了一个男性的榜样。”

池亦洋教幼儿园的其他男孩子俯卧撑、立正、齐步跑,在潜移默化的带动中,为许多性格较为柔弱的男孩子注入了某种强壮的活力。

大李老师用一年的时间,通过耐心、平等与尊重的教育和沟通,让池亦洋从“问题孩子”变成了“孩子王”。他从大李老师那里,学会了处理小朋友之间的矛盾,学会了与人相处和玩耍。

上了传统小学之后的池亦洋,再次因为学习成绩不好,成为了“问题学生”,电影里充满了老师不断训斥池亦洋的镜头和画面。

没有了大李老师的尊重与耐心,池亦洋的生活跌入了低谷,他躺在学校操场的器械上闭着眼睛默默流泪。透过镜头,我们看到了一个快被压弯的池亦洋,挫败而失去了信心。

他甚至一个人悄悄跑回了幼儿园,在空无一人的操场上,独自在窄小的滑梯间钻进钻出,寻求着芭学园曾经带给自己的力量。

直到后来,他遇到了橄榄球,才让自己的生活重新燃起了希望。橄榄球让他找到了奋斗的目标和努力的方向,在赛场上奔驰摔打的感觉,也让他找回了往日的自信。

虽然电影版《零零后》对池亦洋父母的跟踪记录并不算太多,但我们依然可以透过镜头感受到这对父母在教育方面的睿智。

即便小学时,池亦洋的成绩和表现如此不堪,他的父母也并没有过分地逼迫、打压孩子。

他们并不是不清楚孩子的短板,但他们更愿意一路守护孩子的长处。他们太明白“兴趣才是孩子真正的内驱力”,父母的逼迫只会成为压垮孩子的最后那根稻草。

与其揪住孩子的短板不放手,不如多花些力气帮助孩子寻找自己的优势。

所以,当池亦洋邂逅橄榄球,找到了自己的真爱,即便孩子的成绩根本不足以帮他完成去美国培训橄榄球的愿望,即便这意味着孩子要走一条并不传统的道路,他的父母也义无反顾地支持他的梦想。

当电影里,15岁的少年池亦洋代表中国队出征橄榄球青年世锦赛,在赛场上唱起《国歌》的镜头,和5岁的幼年池亦洋举起稚嫩的拳头带着幼儿园的男孩们一起唱《国歌》的镜头交织在一起时,观众们不禁落泪。

比起天赋、成绩,父母和老师对待孩子的方式,更能决定孩子的未来人生。

我想,这才是导演不枉花费12年跟踪记录这些孩子的真正目的。他希望这些影像能让大家看到,“零零后”所在的新新教育环境下,被从小尊重的孩子,一直得到父母无条件的爱与支持的孩子,长大后的模样。

育人应“以终为始”

和池亦洋一样,柔柔也是幼儿园里颇让老师“费心”的孩子。

只不过,她是被大家排斥和欺负的那一个。

儿时的柔柔带着公主式的小骄傲和小自我,有艺术灵气却不受大家欢迎。为了让柔柔被大家接纳,让这个敏感的小姑娘融入集体,大李和芭学园的老师破费了一番周折。

他们把柔柔暂时带离被排斥的小群体,通过让柔柔做老师的“小助手”,来提升她在孩子们之间的地位;老师们通过细心地解决柔柔与大家之间的冲突,来让柔柔学会如何与人相处。

但如此宝贵的幼儿园生活,并没有让柔柔的成长之路变得顺利。小学就读于家庭学校之后,数学又成了她的另一份磨难。

就连一直都比较尊重和支持柔柔的父母,也在初三这一年陷入了对教育道路选择上的分歧。

柔柔爸爸比较传统,认为在这个关键时期,应该给孩子报补习班,搞好成绩。

而柔柔妈妈觉得不能因为一味追求孩子的成绩,而牺牲掉孩子的兴趣与理想。

比起一个成绩优异的孩子,柔柔妈妈更希望柔柔能找到内心的热爱。

所以,她更希望孩子继续学习自己喜欢的芭蕾,即便那样就没有时间再上其他补习班。

也许是柔柔妈妈那句“以终为始”,让爸爸改变了想法。就像柔柔妈所说,我们要不断回望,到底自己想让孩子成为什么样的人。带着这颗育儿的初心,所有的路径和方法都自然明晰。

所以,当柔柔决定到美国读高中的时候,即便内心有万般不舍和担忧,柔柔的父母依然选择了尊重与支持。而柔柔自己也明白,她远赴重洋要面对的压力和困难绝不轻松。

终于,柔柔的艺术天分,她对于音乐、绘画的热爱,帮助她更快速地融入到异国的环境中。

她在美国交到了不少朋友,学习成绩也一路蹿升全A,作为唯一一个中国人,因为优秀的成绩多次上台领奖。

但她却一而再再而三地被住家问题所困扰。

她在美国先后换了三个寄宿家庭,都以不愉快收场。一位住家妈妈甚至觉得她是个自私的孩子,只活在自己的世界中,而且还把厕所弄得乱糟糟的,斥责她并把她赶出了家门。而柔柔也因此在学校受到了同学们的冷落和排挤。

当柔柔委屈地想向父母诉苦时,爸爸因为忙碌匆匆挂掉了她的电话,而妈妈则拒绝了她的视频请求。那一刻,她知道,自己选择的路,要一个人独自走完。

而柔柔也的确做到了。她和新的寄宿家庭相处融洽,亲如一家;她力破非议,用自信和善良再次感染了周围的同学;并最终如愿考上了美国的大学,学习教育专业。

我知道,在那些纪录片没有呈现的镜头里,一定藏着柔柔的蜕变与成长。

她正一步步成为妈妈希望的那个孩子,拥有独立的人格、坚定的人生选择和永不言弃的倔强。

这也是导演希望大家通过纪录片看到的:一个没有打骂和逼迫,愿意相信孩子、给予孩子自主选择权的教育环境,并不会让孩子变得脆弱无能。

相反,像池亦洋和柔柔一样,也许他们并非传统意义的好学生,但依然不妨碍他们成长为身心健康、阳光开朗、拥有理想并勇敢追梦的少年。

就像导演张同道所说,这部纪录片是用12年,写给年轻父母的一封家书。

他希望通过孩子们12年的成长轨迹,告诉每一位年轻的父母和教育工作者:即便是一条比常人更光明的道路,也依然布满了荆棘,成长的疼痛不会因为阶层而消失。

但如果我们愿意,每个具有独特个性的孩子,其人生都将有着无限可能性的人生。正如导演在电影手记中写道:

这部纪录片里的每一个孩子,他们谁也不代表谁。每个人都有饱满的个性,就像满天星斗释放各自的光芒。没有谁能够代表一代人,但每个人都蕴含着一代人的DNA。

愿我们都能学会识别这样的DNA,尊重孩子的个性。毕竟,只有最合适孩子的教育,才是成功。

作者:林小暖bella,香港浸会大学硕士,前资深媒体人,国际认证婴儿安抚师、睡眠咨询师。专注睡眠科学、中西教育、亲子阅读、旅行游玩、儿童心理、自我成长、好物评测、品质生活等话题。公众号:askbabysleep

编辑|思宇

设计|袁果

如果喜欢,就分享到朋友圈吧!