北京时间10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·B·古迪纳夫(John B. Goodenough)、M·斯坦利·威廷汉(M. Stanley Whittingham )、吉野彰(Akira Yoshino),以表彰他们在电池领域的重要创新。

手机、笔记本电脑、新能源汽车,当我们已经对身边这些“移动”电子设备更轻便、续航更久的迭代习以为常,昨天公布的2019年诺贝尔化学奖却带来了一个熟悉而又陌生的新视角——锂电池的发明与绿色能源革命还在进行时。

美国德州大学奥斯汀分校教授约翰·班宁斯特·古迪纳夫(John. B. Goodenough)、纽约州立大学宾汉姆顿分校教授斯坦利·威廷汉(M.Stanley Whittingham)以及日本名城大学教授吉野彰(Akira Yoshino),因在锂电池领域的突出贡献,一同摘得本年度诺奖。回顾他们的贡献,正是一场聚焦能源的产学研接力长跑,而且,包括97岁高龄的古迪纳夫,科学家们仍在赛道上为了更可持续的未来努力向前。

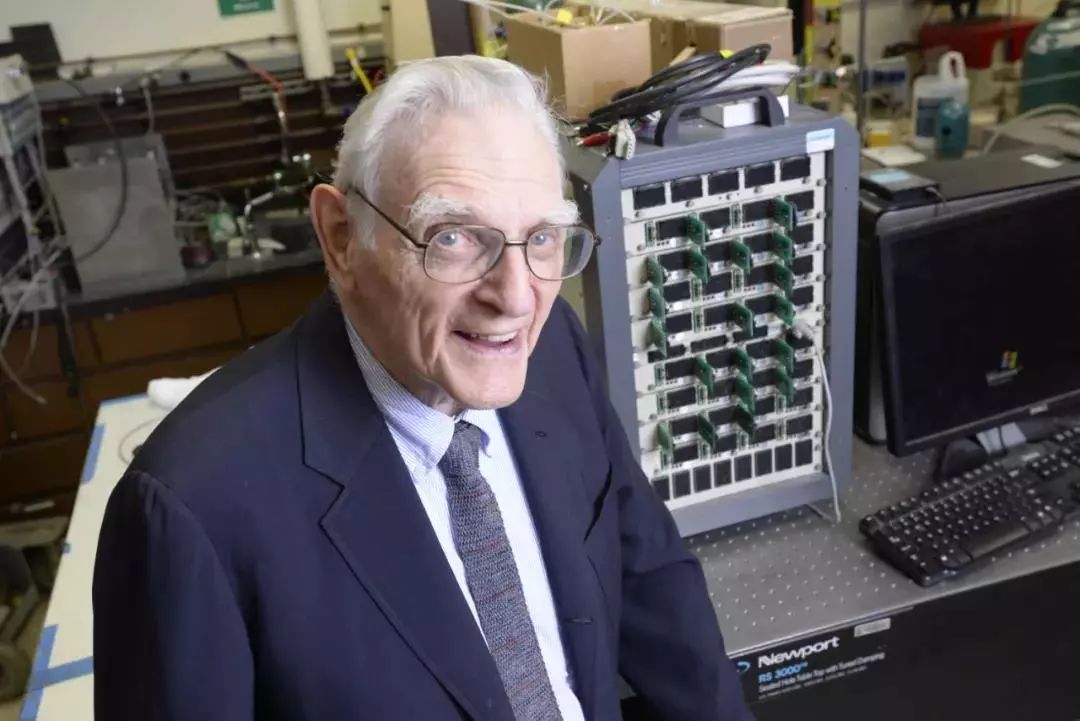

97岁高龄的“锂电池之父”、美国德州大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)机械工程系教授古迪纳夫(John B. Goodenough)为现代锂离子电池做出了先驱性和领先性的贡献,在1980年,古迪纳夫与日本学者水岛公一等人,突破性发明了锂离子电池的阴极材质钴酸锂(LiCoO2),开启往后30年改变人类生活的重要研究。

锂离子电池是可携式电子设备中可充电电池最普遍的类型之一,古迪纳夫团队的研究后来还发明了锰酸锂(Li2MnO4)、磷酸铁锂(LiFePO4)。索尼(Sony)在1991年采用古迪纳夫理论,制作出了世界上第一款商用锂电池,从此手机、照相机、手持摄像机乃至电动汽车等领域陆续步入便携式新能源的时代。

古迪纳夫醉心于电池研究,打造出体积更小、容积更大、更稳定的锂离子电池,除了商用以外,锂离子电池可用于军事,纯电动汽车和航空航天领域。2017年,当时94岁的古迪纳夫高龄打造出“全固态”(all-solid-state)锂电池。此次古迪纳夫喜提诺贝尔化学奖,刷新了诺贝尔奖得主最高龄纪录。

威廷汉出生于英国,在牛津大学获得学士,硕士和化学博士学位。完成学业后至1972年,Whittingham担任斯坦福大学博士后职位。1972至1984年在克森研究与工程公司工作,之后在斯伦贝谢工作了4年,之后成为了宾汉顿大学的教授。目前是宾汉顿大学化学与材料科学与工程专业的杰出教授,担任材料研究所和材料科学与工程专业的主任。

吉野彰1948年1月30日出生于日本大阪,1970年在京都大学工学部石油化学科毕业,1972年获京都大学工学硕士学位,2005年获大阪大学工学博士学位。1972年进入旭化成集团,2005年至今担任旭化成(株)吉野研究室室长。

把电存起来

如何摆脱石油燃料、解决能源危机,这是上世纪70年代初的石油危机爆发时科学家们前行的动力,引发了电化学储能技术的广泛研究。

其中包括发现过渡金属氧化物作为新型阴极材料、推出首款可充电锂电池原型样品的威廷汉,发现更适合的阴极材料、并且令电池能更安全、输出电能更多的古迪纳夫,以及优化锂电池性能、与古迪纳夫合作将学术成果转化到产业的吉野彰。

△当地时间2019年10月9日,日本东京,吉野彰在新闻发布会上与锂离子电池模型合影。

三人获奖,上海交通大学化学化工学院马紫峰教授既感到振奋又觉得实属“意料之中”。今年1月,马紫峰为国际学术旗舰期刊Chem撰文——《LiFePO4的前世今生:从基础研究到工业应用》,阐述了锂离子电池从基础研究到商业化应用的前世和今生,其中就提到这三位科学家里程碑式的贡献。马紫峰教授认为,“三位科学家都解决了‘卡脖子’技术中的关键科学问题,在相关基础研究上下功夫,通过与企业合作提高了科研成果转化效率,是真正将科研的意义发挥到最大。”

“诺贝尔化学奖只要颁给锂离子电池领域,一定绕不开老爷子(即今年97岁高龄的古迪纳夫)。”另两位得主则体现了诺奖评委会一贯的标准:除了最主要的贡献者,也要奖励‘在黑暗中推开第一扇光明之门’的科学家。”

能源赛道上的集体智慧

吉野彰曾说:“电池技术是复杂又困难的学科交叉领域,它的发展需要多方面的专家。在我看来,锂离子电池是集体智慧的成果。”锂电池是科学家汇聚绿色能源的智慧结晶,三位新科诺奖得主至今也依然耕耘在这一领域,他们的研究为锂电池的发明和发展奠定了基础。三人都与中国科学家多有合作,他们都曾来过中国。马紫峰与威廷汉更是每年要见好几次,今年还曾邀请他来沪,并共赴绍兴参加第14届中美电动汽车与电池技术信息交流会。

通向绿色能源是世界各国科学家们共同的征程,其中的“接力”也已有中国研究者在领跑。“磷酸铁锂电池作为绿色二次电池,由于能量密度较高,安全性好、循环寿命长,将在未来动力与储能电池领域被广泛应用。无论是在电动运输工具(新能源汽车、轨道交通、物流车等)以及智能电网储能系统等,中国在磷酸铁锂电池应用领域的研发与生产已经走在了世界前沿。”马紫峰教授说。2002年以来,中国工程院院士、北京理工大学吴锋教授和马紫峰教授先后领衔多个国家973计划项目,联合来自上海交通大学、北京理工大学、清华大学、复旦大学、南开大学和厦门大学的技术专家,与比亚迪、宁德时代等企业展开了动力锂电池材料以及应用的技术开发。目前,以动力锂电池为动力源的电动汽车和混合动力电动汽车的全球销量超过100万。马紫峰团队完成的“磷酸铁锂动力电池制造及其应用过程关键技术”项目荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖。

来自上海科技大学物质学院的刘巍教授带领课题组,近期也在锂离子电池的电极材料方面取得重要进展:科研团队突破传统电极结构,开发了具有致密结构、高负载量、低成本的新型电极结构。她告诉咖啡师,未来锂电池将朝着大规模储能方向发展。“锂电池将会在电动汽车上取代部分还在使用的镍氢电池,更重要的是,新能源光伏发电和风力发电需要稳定的储电装置,需要有高能量密度的锂离子电池来储能。”据刘巍介绍,目前一大研究热点是在固态锂电池中,用锂金属作为负极来取代现在的石墨负极,如此比容量能提高约十倍。

最年长的“领跑者”

古迪纳夫是目前获诺贝尔奖时年龄最大的科学家,可他至今每天都到实验室,亲自带学生、指导团队科研。参与和古迪纳夫教授团队在光电催化领域的合作研究,上海交大特别研究员潘云翔最有感触,对老爷子在科研和教学投入的激情,他用“不可思议”来形容。“读文献、参与学术会议、和年轻研究员一起交流讨论,老先生始终活跃在科研一线,对前沿科学保持好奇心和钻研精神。”潘云翔说,“他精神矍铄,比我们还细致,总是能够敏锐发现问题。”

老先生治学严谨也令潘云翔感动又感激,他对科研精益求精,会揪住每一个可能产生疑问的细节,要求大家通过实验或理论验证;一笔一笔,一次一次,老先生总是选择以“更有效率”也“更有人情味”的方式,亲笔为远隔大洋的学生认真修改论文。合作期间,潘云翔与团队发表的论文刊登在领域内顶级期刊,年轻中国研究者的名字与这位泰斗级科学家一起出现在作者栏。

被誉为“锂电池之父”的古迪纳夫,人生充满传奇色彩。他是二战老兵,还曾是杨振宁在芝加哥大学物理系的同学。1957年,杨振宁与李政道分享诺贝尔物理学奖。谁曾想,62年后,他的同学古迪纳夫获得了诺贝尔化学奖。事实上,数十年来,他一直是锂电池领域的“足够好”(其姓氏Goodenough的中文意思)先生,任凭岁月荏苒,始终怀着对科学的好奇之心。

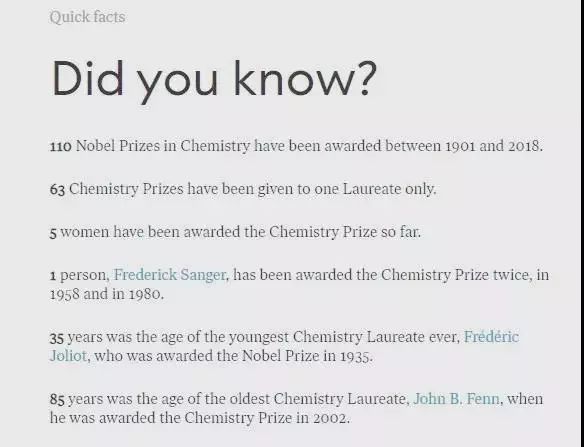

“数”说诺奖

1

1901年至2018年,诺贝尔化学奖共颁布了110次。期间1916、1917、1919、1924、1933、1940、1941和1942共8年没有颁发。

1901年至2018年,共有181位诺贝尔化学奖获得者,其中弗雷德里克桑格(Frederick Sanger)(1918年8月13日-2013年11月19日)是唯一一位获得过两次诺贝尔化学奖的人,分别在1958年和1980年。这也意味着,实际上获得诺贝尔化学奖的人数是180人。

在被颁出的110次诺贝尔化学奖中,有63次只颁给了一位获奖者,23次同时颁给两人,24次同时颁给三人。

历史上共有5名女性获得过诺贝尔化学奖。1911年,玛丽居里获诺贝尔化学奖;1935年,伊雷娜约里奥-居里和丈夫弗雷德里克约里奥·居里一同获奖;1964年,英国生物化学家多萝西玛丽霍奇金获奖;2009年,以色列科学家阿达约纳特和另两人一同获奖;2018年,美国科学家弗朗西斯·阿诺德和另两人一同获奖。

诺贝尔化学奖最年轻的得主是弗雷德里克约里奥·居里。1935年,他与妻子伊雷娜约里奥-居里一同获奖,当时他年仅35岁。

美国化学家约翰·芬恩(1917-2010)于2002年被授予诺贝尔化学奖,以表彰其“发明了对生物大分子进行确认和结构分析的方法”和“发明了对生物大分子的质谱分析法”。当年,约翰·芬恩85岁。

2018年度的诺贝尔化学奖授予美国科学家弗朗西斯·阿诺德(Frances H. Arnold)、美国科学家乔治·史密斯(George P. Smith)和英国科学家乔治·保罗·温特(Gregory P. Winter),以表彰他们在“酶的定向进化”,以及“多肽与抗体的噬菌体展示技术”领域的贡献。

2017年的诺贝尔化学奖颁给了雅克·迪波什(Jacques Dubochet)、约阿基姆·弗兰克(Joachim Frank)和理查德·亨德森(Richard Henderson),以表彰他们发展了冷冻电子显微镜技术。

正是由于这三位科学家和幕后的来自世界各国的科学家的不断努力,现在锂离子电池的产业已经接近每年几十亿美元,为人类的日常生活提供诸多动力。然而,考虑到未来电动汽车的浪潮,电池制造商和科学家们将面临更为严峻的考验,以扩大车辆的续航里程和提高电池的耐久性以便能同时承受严酷的持续驱动和短程旅行。各位小达人,最后,再次向这三位获奖科学家表示感谢和祝贺!

上海市青少年科学实践工作站