一般来说,焦虑症在普通儿童上的研究是非常广泛的,但是涉及自闭症儿童的焦虑症研究就非常有限,而对患有智力障碍与自闭症等多重障碍的儿童的焦虑症的研究就更加缺乏了。这主要是因为评估ASD(自闭症)儿童,特别是IDD(智力障碍)合并症儿童的焦虑程度具有很大的挑战性,一是ASD固有的沟通缺陷,使得ASD儿童无法将其自身的焦虑情绪表达出来,二是焦虑症与ASD的相关症状的区分存在困难,三是ASD人群常常使用自身的特质行为来表达自己的焦虑。

美国的这个研究选取了3名学龄前儿童为被试,分别为6、8和9岁,Jon,Ben和Sam。三名儿童均为自闭症与智力障碍合并症人群。研究都是在儿童家庭和社区日常活动中进行干预与数据的收集。

研究者在开始前通过行为功能访谈对引起儿童焦虑的场景进行等级排序,优先干预最容易引起焦虑及问题行为的场景,并且这个情景已经对家庭生活质量造成严重影响的。在后面的研究中,研究者使用了心脏活动检测器(Alive Technologies制造的HM131型便携式无线设备的),对儿童的生理状态进行监测,主要收集的数据是心率(HR)以及呼吸道窦性心律不齐(RSA)。

在这次研究中,研究者使用了多种的干预方法,这些干预方法都被证实对自闭症与智力障碍合并症儿童的焦虑情绪有缓解作用,下面将介绍在这个研究中使用的干预方法。

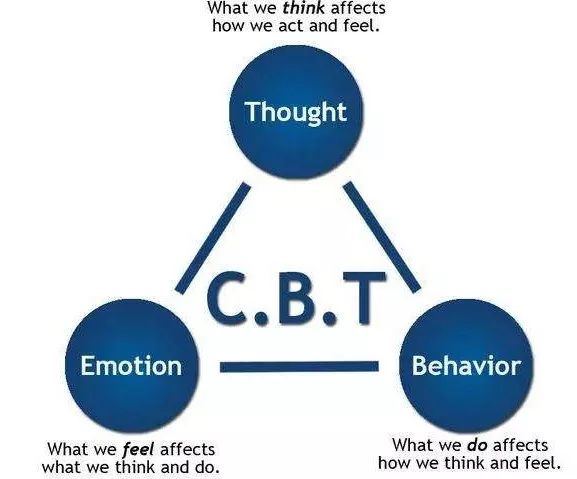

一、CBT干预(认知行为疗法)

认知行为疗法是通过认知和行为技术来改变治疗者的不良认知,从而矫正并适应良好行为的心理治疗方法。认知疗法是新发展起来的一种心理治疗方法,它主要着力于患者非功能性的认知问题上,通过改变患者对已、对人或对事的看法与态度来改变并改善所呈现的心理问题。

1.分级暴露法

把治疗目标细分为一个个步骤,经过一个步骤的治疗达到一定的效果,依次积累,最后完成治疗目标。

例如对于被试Sam来说,引起焦虑的场景是坐汽车时车向左\右转,对其的干预方法是将引起焦虑的场景进行等级切分,从引起最少焦虑的场景开始让他接触,在没有发生问题行为或焦虑情绪后再提升焦虑等级的场景。如:(1)引起较少焦虑的场景:收听定向信号声音的录音,在网站上看汽车左右转弯的视频。(2)引起中等程度的焦虑场景:当汽车静止(停在车道上)时,轻抚汽车的方向指示灯,打开车门,关闭车门。(3)引起高度焦虑的活动:坐在车上,并且让汽车左右转弯,从一个小交叉点到带有停车标志的街道直至引起更多焦虑的转弯处(例如,有交通信号灯的主要路口)。

2.心理教育

在研究开始,研究者给参与者的父母提供了如何消除焦虑的的治疗技术与方法。此外研究者还使用了社交故事(针对Ben和Sam)和视频建模(针对Jon)来为心理教育提供简化的视觉感,以教给孩子有关焦虑或引起焦虑的知识和情况。例如,Ben的社交故事涉及(a)每一个人都会焦虑,焦虑是正常的;(b)解释焦虑有功能或目的;(c)描述了Ben焦虑的具体性质;(d)解释习惯化的概念;(e)为Ben提供替代行为,使他可以使用替代行为,而不是哭、尖叫(替代行为主要是:自我陈述,例如“这只是我焦虑时的话”或“妈妈和爸爸会回家的,所以我不会害怕,“放松技术(如深呼吸)和活动(玩耍,看电影和玩电子游戏)。

3.认知重组

认知重组包括识别焦虑的方法,挑战焦虑的思想,以及应对焦虑的思维方式或自我对话。研究者向一位参与者(Ben)讲了应对焦虑的方法。对于Ben而言,认知重组采取了使用社交故事来促使自我对话的形式。社会故事提供了一些句子或短语,当Ben感到焦虑时,他可以对自己重复地自我提示(例如,“我要勇敢”),或者提供间接的应对方法(由主要照料者实施),如:你勇敢吗?你是超级厉害的人哦!。

可以说社交故事以及视频示范通过在非激发焦虑的氛围中呈现让孩子感到焦虑的状况,为孩子提供了一个简化的认知重组练习,并且以一种更容易让小孩子理解的可视化模式在目标场景中对非焦虑行为进行建模。

二、使用ABA(应用行为分析)\PBS(积极行为支持)技术

基于ABA和PBS在先行策略中为孩子主动提供信息可以有效缓解他们的焦虑,在这个研究中,研究者使用了以下的策略。

1. 视觉时间表

使用视觉时间表可以提示个人即将发生的事件。对于参与者(Sam),研究者使用了图片以表示其父母开车的最常见位置,然后使用这些图片来构建视觉时间表。在治疗期间进入汽车之前,Sam拿到了一块可移动的木板,上面装有图片和文字,代表了他将要在社区中经过的地点,并在时间表的每一端都固定了他将会看到的房屋图片。

2. 启动效应\视频启动效应

启动效应是指前面接受的刺激(信息)影响到后续对某个刺激(信息)的加工。在第一次干预之前,Sam曾在YouTube上观看过和汽车视频左右转弯(视频启动),而Jon则观看了芝麻街上他最喜欢的角色在唱生日快乐歌并吹生日蛋糕上的蜡烛的多部视频(视频建模)。对于Ben来说,(Ben在父母离家的场景中具有严重的焦虑行为)启动效应是在他的父母准备离开房子之前进行行为演练(即,在他父母离开房子时与另外一名成年人“练习”留在房子里)。

3.提供选择

Sam有机会可以选择自己喜欢的物品装在“车包”上,这样在乘车的时候随身携带。此外Sam的父母也会向他提供目的地的选择机会。而Ben也可以在父母不在家时选择喜欢的活动。通过让孩子自己选择,可以在一定程度上作为一种强化手段。

4.一般强化与对抗

一般性强化是指将一些一般的情况与很多能够引起强烈情绪的情况进行配对。对于Jon来说,他最喜欢的生日蛋糕与生日快乐歌会与他喜欢的芝麻街的玩具或者视频一起呈现,搭配使用,否则他无法获得积极的刺激。又如Ben,父母的离开也会与他最喜欢的活动和物品一起呈现配对使用。对于Sam来说,乘坐汽车会与他最喜欢的动画片一起使用,使得焦虑的情绪与积极的刺激相结合。这种将厌恶刺激(或产生焦虑的刺激)与竞争性刺激(或减少焦虑的刺激)配对使用的策略,与基于结果的积极增强策略(在行为表现结果或完成某一项任务给予强化)形成对比,会使得孩子在进入焦虑场景时更有顺从性并且也能够对孩子在焦虑情景中的适当行为进行积极的强化。

5.纳入最强的兴趣点

在挑选与厌恶刺激(引发焦虑的刺激)配对使用的积极刺激时,要考虑的是孩子最痴迷或者迫切想要获得的强化物或加入孩子持久性的兴趣。最初为Jon提供了两个高度强化的物品(例如芝麻街弹出玩具)。然后,向他进行语言提示(例如,“Jon,你想玩这个吗?如果吹灭蜡烛,你可以玩这个!”),并根据行为来不断增强。

二、基于结果的策略

1.正面强化

例如:当Jon尝试接近生日蛋糕并除灭蜡烛,此时将会给予他最强的强化物,从而得到积极的反馈。但是如果他没有接近蛋糕,此时会呈现一个提示:你想玩这个玩具吗(呈现Jon喜欢的玩具),以鼓励他接近蛋糕,每当他接近了蛋糕并且吹灭蜡烛时,都会立即给予强化。

2.替代行为的区别性强化

Ben 的父母以及爷爷奶奶都接受过对于他出现焦虑行为时作出相应的反应的训练,以促使Ben的勇敢行为的发生。主要照料者会对Ben的焦虑行为的注意力减到最低,但是会在Ben作出勇敢的行为时给予非常夸张的表扬和关注。

总的来说,这项研究总的来说有几个优点:

1. 将临床心理学与ABA / PBS以及 CBT策略相结合,采用多种干预手段以治疗ASD和IDD儿童的焦虑症,可以在一定程度上推动对于有异质性的IDD兼ASD儿童的焦虑行为甚至是问题行为的干预提供了很好的方向。

2. 在干预中考虑到的生态学的实效性上有助于使得在其他引起焦虑的场景中泛化,毕竟引发每一个特殊儿童的焦虑症是多种多样的场景,我们能做的是尽可能教授孩子应对的方法及指引他面对。

但是研究同样有其局限的地方,可以看到,这个研究中的策略都是通过父母和教师等人改变环境发起干预,缺少了孩子的自我管理能力的培养以及对其进行功能性的沟通训练去拓展应对策略的教学,未来可以进行替代行为的使用效果评估。

参考文献:

1.Hagopian, L. P., & Jennet, H. K. (2008). Behavioral assessment and treatment of anxiety in individuals with intellectual disabili-ties. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 20, 467–483.

2.Lucyshyn, J. M., Albin, R. W., Horner, R. H., Mann, J. C., Mann, J. A., & Wadsworth, G. (2007). Family implementation of Positive Behavior Support for a child with autism: Longitudinal, single-case, experimental, and descriptive replication and extension. Journal of Positive Behavior Interventions, 9, 131–150.

3.Magito-McLaughlin, D., & Carr, E. G. (2005). Quality of rapport as a setting event for problem behavior: Assessment and intervention. Journal of Positive Behavior Interventions, 7, 68–91.

4.Mesibov, G. B., Browder, D. M., & Kirkland, C. (2002). Using indi-vidualized schedules as a component of positive behavioral sup-port for students with developmental disabilities. Journal of Pos-itive Behavior Interventions, 4, 73–79.

5.White, S. W., Oswald, D., Ollendick, T., & Scahill, L. (2009). Anxi-ety in children and adolescents with autism spectrum disorders. Clinical Psychology Review, 29, 216–229.

6.Moskowitz, L. J. , Walsh, C. E. , Mulder, E. , Mclaughlin, D. M. , Hajcak, G. , & Carr, E. G. , et al. (2017). Intervention for anxiety and problem behavior in children with autism spectrum disorder and intellectual disability. Journal of Autism and Developmental Disorders.