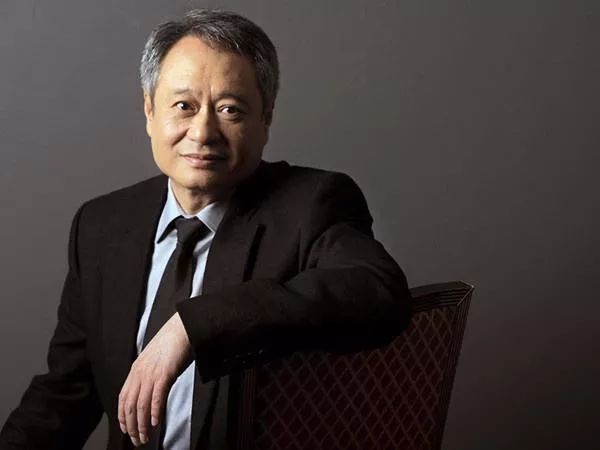

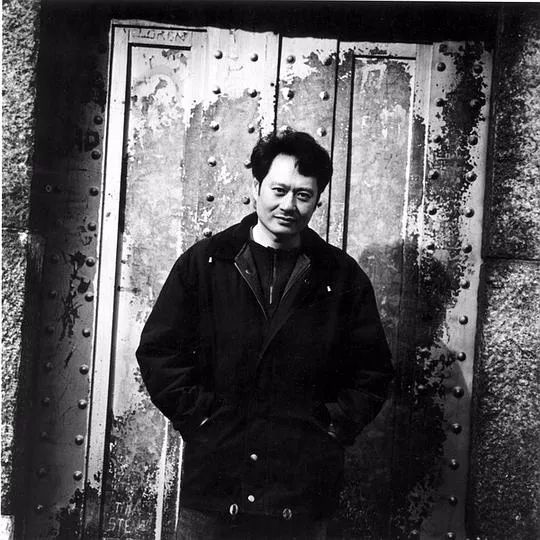

李安导演想必不用多做介绍。今天是他的生日,祝李安导演生日快乐!

▲李安

01

儿时的我瘦小多病,在花莲时,如果两个礼拜没去挂号,连医生都说:“怎么好久没来缴菜钱了!”当时我家戏称看病是“给医生缴菜钱”。我们小时候有种很普遍的营养品“胖维他”,爸爸曾气得说:“胖维他都让你给吃得变成瘦维他了!”我的体质到了高中才逐渐好转,但还是很瘦小,高一上学期时才一百五十多公分,发育很晚。太太说,我到美国好像还长了两公分。

我脸上有个酒窝,大家都说好看,我说:“狗咬的。”大伙还以为我开玩笑。那是小学一年级时,有天放学后我跟着妈妈去她同事家。平时我常跟那家的狗逗着玩那天见狗屁股底下有根棍子,想去拿,没想到“狗一翻脸不认人”,猛然扑了上来张口就咬,上牙咬住我的眉骨,留下一记疤,下牙深陷在我脸颊上,后来就成了酒窝当时我满脸是血,大人们都吓坏了,狗主人当场把那只狗痛揍一顿,狗生病死了。爸妈怕我染上当时流行的狂犬病,只好拿下狗头去化验,报告要等二十一天才出来,把爸妈给急坏了,幸好没事。

还有一次几乎命丧鯉鱼潭。那年我正念幼稚园,有天爸妈与朋友一起去鲤鱼潭划船,船快到岸时,我兴奋地起身,船失去重心直晃,扑通一下我就栽进水里。妈妈当时想都没想跟着跳下去,一把抱住我,从水里站起来,水刚好淹到妈妈的眼角下,大家慌忙把我们母子拉上岸。好险,当时要不是妈妈在我滑落潭底前的那一抱,我可能就没命了。所以我常说,妈妈给了我两条命。

02

我一读电影就知道走对了路。因为我当演员是一种表演,当导演也是表演,借电影来表演。电影主要靠声光效果,没什么语言障碍,这是最适合我的表现方式。

拍电影我很容易就上手,那时我英文都讲不太通,句子也说不全,但拍片时同学都会听我的,做舞台也如此,在台湾、美国都一样,不晓得为什么。平常大家平等,可是一导戏,大家就会听我的。导戏时,我会去想些很疯狂的事,而且真的有可能就给做出来了。我想,那么容易上手,一定有些什么东西在里面,也许这就是天分。

真搞创作的,其实没什么高深学问。拍片实务是街头智慧,靠的是临场的机变反应。可是想法的成形,却是个复杂的有机过程。我在纽约大学拍片后才发现,平常在班上滔滔不绝、分析电影头头是道的人,一拍片,你不敢相信那是同一个人,那么简单的事情,他都反应不过来。我这才知道,读理论和拍片根本是两码事,是两种不同的才分。当然,有些人像戈达尔(JeanLuc Godard)、特吕弗(Francois Truffaut)两样都具备,但这种人真的不多。

身段高的人常常拉不下脸来放胆一试,较难突破现状。我觉得人的自尊和他的知识背景有关,而创作多是本能,是打破现成观念的。

观念能分析很多东西,可是创作不是观念分析,创作是运用想像力直观地去表达一种经验,创作者本身只是作品诞生的一个工具。

在台湾升学体制下形成的士大夫观念,以考试成绩为唯一标准来评判一个人的高下,这种科层里,从小学起一路到拍《推手》之前,我所处的地位始终徘徊在吊车尾阶段,反而是一种解放。到了艺专,我第一次可以抛开以往的价值观,像个新生儿般地重新开始。走上这条路,是一种原始的冲动,非做不可。

在我生活的环境里,我的自尊一直很低,从台南一中起我就觉得不如人,到了艺专,社会上又觉得不是间好大学。毕了业,服兵役剃光头,又被女朋友甩掉,女友进入社会往前走了,我还是阿兵哥。到了伊大,都是美国人,话也听不太懂,朋友也没法交,个子比老外瘦小,台湾留学生又多是念理、工、医、农的高材研究生,我是唯一念戏剧的大学生,虽然努力地吸收,但仍自觉处于很低的位置,要进人世界闯出什么,好像是不可能的事。

可是一到电影系,就不一样了。

03

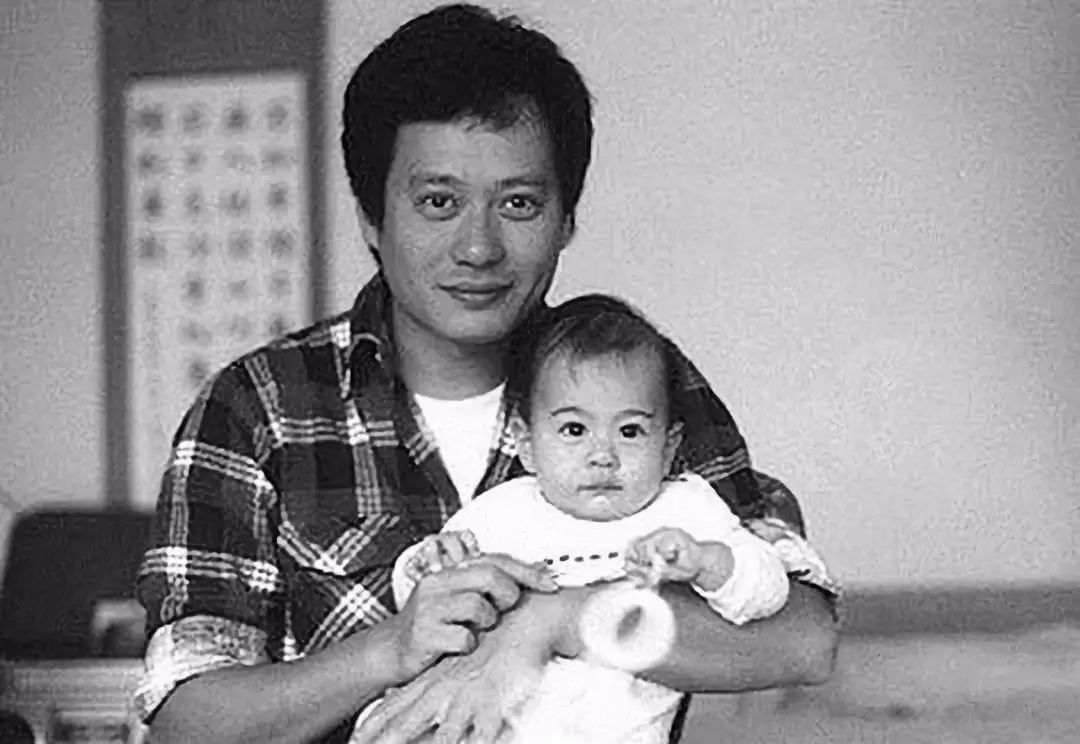

1990年暑假,老二石头(李淳)出生时是我最消沉的时候,丈母娘与岳父来美帮忙,一下飞机,惠嘉就叮嘱他们千万别提拍片的事,怕我会受不了。我每天做好菜饭给他们吃,他们就直说:“好吃,好吃。”我就是为了封他们的嘴。有一天,丈母娘忍不住很正经地提议:“李安,你这么会烧菜,我来投资给你开馆子好不好?我说:“开餐馆跟家里烧饭不一样。”饭后,我躲到房里给台湾《中国时报》写影评与报道,当时在美洲《时报周刊》工作的好友冯光远邀我写稿并提供资料,等于是接济我。写了两个月,差点要疯掉,只得停笔。

当时我有个想法:要不然就是老天爷在开我玩笑,我就是来传宗接代的,说不定我的儿子是个天才,或者机运未到,就连叫花子都还有三年好运!每个人都有他的时运,份大份小,要是时机来了,我抓不到的话,这辈子就很窝囊。当时老觉得自己像是京剧中潦倒时困在小客栈里被迫卖马的秦琼,有志不得伸,“店东主带过了黄骠马,不由得秦叔宝两泪如麻,提起了此马来头大……”就这样一路熬着苦等时机,当机会快来时,我已经濒临谷底,快要不行了。

就在计划全部泡汤的几个月后,《推手》、《喜宴》的剧本在台湾得奖了,整个运势从谷底翻扬上来。

当时我真不敢相信,因为过去六年都是走霉运。1988年,有一次再三个月我就要开始前期作业的新片《霓虹》(Neon),我当导演,请了一个编剧改写剧本,男主角是文森特·多诺弗里奥(Vincent D Onofrio)与迪伦·麦克德莫特(Dylan McDermott),还选了朱莉娅·罗伯茨(Julia Roberts)演女配角。当时请她来面谈,她才十九岁。我们在2001年奥斯卡典礼前的洛杉矶影评人奖颁奖典礼上碰面,我问她还记不记得那件事,她说:“当然记得啊!”在《霓虹》里,她要演个落跑小妓女。就快要拍了,结果发行公司跟制片公司谈不拢而作罢,那时候净碰到这种事。

许多人好奇我怎么熬过那一段心情郁闷时期。当年我没办法跟命运抗衡,但我死皮赖脸地待在电影圈,继续从事这一行,当时机来了,就迎上前去,如此而已。

04

苦了六年,我第一次回台湾参加金马奖。久别台北,有些地方我还搞不太清楚。金马奖颁奖前三天的活动,我就傻里傻气地从头到尾每个都去,坐辆大巴士跟着“中影”代表团吃流水席,心里还奇怪怎么没见别的导演来,就我一个人。那年入围最佳导演的还有《阿飞正传》的王家卫、《牯岭街少年杀人事件》的杨德昌及《阮玲玉》的关锦鹏。

金马奖在台北市贸中心举行一场演唱晚会,我这才知道台湾还有这么宏伟的会堂,当时只觉得那些歌支支动听。有一天徐枫请吃饭,陈凯歌、王家卫、张国荣等人都在座,那些菜真好吃,我一想到远在美国的太太不能同享,心里面很难过,就跟身旁的王家卫说了说。真是憋得太久了,气刚顺过来,还不太习惯。

05

《喜宴》里很多东西都是从我的系统里出来的,本以为日子都过了也就算了,其实都累积在心里。事后想想,可能是因为我书没念好,爱搞戏剧,又是父亲最不喜欢的行业,无法克绍箕裘,潜意识里始终有种罪恶感,当时我虽没犯大错,但一些无奈、委屈、抱歉的心情始终闷在内心深处,积压很多,所以拍出这种片子来。

“父亲三部曲”都讲老爸,有些对白就是他说过的话,许多都是我家的事。《喜宴》里包括评字、做菜,甚至婚礼前新郎新娘跪在父母前听训的情景、对白,都是。以前爸爸对我电影中的这些情景好像没什么反应,我本以为这都是我一厢情愿的抒发,直到2001年9月,他才在一次访问里直言:“我就像《喜宴》里最后一幕双手高举的老父!”我则是事后看了影带才知情。

他们那一代人就是这样,许多事常是睁只眼闭只眼就过去了。看似糊涂,其实心知肚明。

06

谈“杀青忧郁症”

主要是因为拍片太好玩了,人活在想像的世界里,工作时带来的兴奋感、冒险性,包括克服困难的过程等,你不需理会现实生活的种种,拍完片后则要开始应付一些积压在生活里的世事人情,两者之间落差太大,所以需要调整。

导演更不一样,在现场是大家的重心,予取予求;拍完片后,回到家里,做回老百姓。在纽约时,我刚拍完片走在路上或是去搭地下铁,都要特别留神别撞到人招打。因为在片场,我走路可以是横着走的,大家都会自动让开。

是《饮食男女》治了我的杀青忧郁症,它是分界线。

赴台四个月拍摄《饮食男女》,是我第一次长期离家拍片。记得我提着口大皮箱走出家门时,大儿子阿猫趴在窗前目送我离去,他不解地直问:“为什么会这样?”我心里面好难过,可是又不能不走。那四个月,阿猫有时不肯做功课,太太生气,曾有两星期不接我电话,加上拍片时一堆烦心的事,又碰到要参加金马奖,我的心情十分郁闷。片子杀青后我直奔纽约,并嘱咐助理李良山帮我查询有无夜班火车到华盛顿D.C.,因为妻儿正在D.C.姐姐家,我担心太太一人连开五小时的车回纽约太累,急着想去与家人相聚。后来又怕自己半夜到,太太还得半夜开车来接我,才打消夜奔D.C.的念头,盘算着第二天再去。当晚七点多飞抵纽约,没想到车还没到家门口,远远就看见家里灯光通亮,原来太太带着儿子已经在家等我回来了。家的温暖,治好了我的杀青忧郁症;家,也是我做收心操的地方。

07

恐惧鞭策我不断地求改进,因为没有比恐惧更强烈的感受了。能够持续不断地尝试,动力就在于不安全感。一旦有安全感,做成了惯性,我就会心生恐惧,怕被定型,怕江郎才尽,怕东西陈腐,怕被人摸清路数而遭淘汰。

而我更惶惑的是,在这样的挣扎过程里,不经意中流露出心底最隐私的秘密!对拍电影的人来说,这似乎是跳脱不了的宿命,越怕,越在乎,意识中不愿碰触的禁忌、黑暗、不安,在影像的流动里,静静地、自然地展现出潜意识里翻涌不息的无限心思。拍电影,你又如何能把自己收回,每天做那么多决定,拼命想法子把镜头做成呈现出来,无非是把自己当成全燔祭的牺牲,呈现最赤裸的自我。

我平时很懒,不太进修,但一拍片精神就来了。我不是天纵英明的人,经常困而后学。我的创作方式也是属于反应式的,接触新题材,我会兴奋,也会有所恐惧,继而刺激想像。

就像被一股旋风吸入一个巨大黝黑的深洞里,在牵拉挤压、挣扎摸索中,一路寻找着黑暗尽头隐约闪烁的那一丝光明。只有在扩展改变到自己心里都没数的时候,主题、滋味又需要落叶归根地回到自来熟悉的世界中,很矛盾!

08

谈《冰风暴》

琼“手”的表演,是我多年来看过最精彩的演出,所以当摄影师希望最后将镜头焦点再拉回到凯文的脸部时,我对他说:“通常我们都拍脸部,为什么不让身体的其他部位来表演?”琼是全身有反应,我见她的手都有戏,才想给她特写,这个镜头也没照她的脸,她在哭,看不到流泪没关系,她整个人的感觉是对的。我照她的背部,衣服、头发都切掉一半,气氛还是对的,这是好演员。

拍上面这场戏时,我落过一次泪。那天是夜班戏,拍到第二天凌晨,还有这一个镜头就拍完了。拍之前,我只跟琼讲了一句话:“你还爱不爱这个人?”她突然间哭得直喘,可是镜头对着她拍时,她又不哭了,就憋着那口气,发抖地把戏演完。一演完我们开始准备下一个take,中间我开始跟她说一些要注意的细节,如表情要怎么做、你的手要摸到这边、脚要站那边、头要到哪里、光要对准、声音要如何等等,她一面点头,一面哭得喘不过气来,抽搐着掉眼泪,拍时又不哭了。我也不晓得是什么勾引出她的伤心,也没问她,就觉得很不忍心。因而拍摄超时,大家也不晓得怎么办,当时我们两个好像是杠上了似的,于是就默默地拍,差不多拍了一个钟头,共拍了十三个take,她在中间时段一直哭,到拍完收工时已是清晨七点多,我大概抱着她有五分钟之久,她才慢慢平静下来,收工后,我坐车回家在路上想起来觉得很感动,不自觉地也掉下泪来。

09

《卧虎藏龙》拍完,我第一次有人到中年的感觉。以前是抬头往前去,现在才发现好像累积了一些东西。

有如爬山,以前我是往山顶爬,走上坡路,尽量要东西,埋头往前,累积经验做完这一部,接着又去弄下一部。每次拍片,身体出了状况,有了毛病,就休息下,或恢复,或衍化成其他的毛病。但不论如何,都还撑得住,没多大影响,也不见尽头。

但拍完《卧虎藏龙》后,我第一次觉得自己已翻过山头,能从层峰看往山下。我第一次感到体力上好像碰到了底,开始得保养,要控制,再也不能纵情,不能任意而为。人生就这么多,要懂得取舍,当然还是可以透支,可以力拼,人还是有无限的可能性。但我知道这样做是在透支,这是以前走上坡路时看不到的。

这使得我行事上比较决断,不会什么都要。

做事时比较不会用蛮力,而用实力。

蛮力是虚的,不需学习,自然就会,是一股傻劲,力道没用在刀口上。年轻力壮时力气大,却没那么多经验,尝试冲撞时用的常是蛮力。如今年纪渐长,经验多了,力气却已不及当年。当人的劲力没那么大的时候,就需要用实力。

人生就如一场修炼。

做事一如练功,是“一分功,一分松”。松了一环后,再往里面、往紧处练。练松一层后,再进一层,如此层层而上。功力越深,实力越强,越不易被击败。多年来我慢慢体会到这些,无形中它就来了。一路走来,不论做人、做事或拍片,我一直在调整关系。人生不就是这样?不断地学习、调整、求进步。年复一年,要涵盖的面向越来越广,想隐藏的东西也越多;得面对的情况越来越复杂,所承受的压力也越大。在过程里,我开始试图去除自己的惯性,找出有效使用力道的方法,这些都得靠学习。有人学得快,有人慢。我学得比较慢,但好像也不是完全学不会。

实力很奇妙,我希望我能印证。当人能掌握一种情况后,就松一分紧张,增分实力。当人能放松之后,才较能深入了解、看到或使用实力。不过一旦动及实力,就触动内里;一旦受伤,则伤得更重,因为此时是伤及心神的内伤隐痛,而不仅是皮外筋骨伤了。

而懂得用实力,也仅是个人的体会,并不见得作品就会更好,作品的好与不好跟个人的机运有很大关系。观众的感受力、作品的渲染力,还有个人的命、你该吃几碗饭等,都是决定因素,不能强求。

至于我所能做的,也就是一直求进步,能够继续拍片,能够有作品,希望身体不要坏,能够做个有用的人吧!

10

我没想到自己会走到今天的局面,大概是时势造英雄吧!

说来幸运,出道至今,我碰到一群好伙伴,他们激发我,同时也帮我控制了多东西,包括我的选材。前后有徐立功、詹姆斯·沙姆斯、江志强,还有编剧王蕙玲。他们不只帮我过滤,还按照我的性向及兴趣去寻找题材。要是我一个人坐在里空想,真会憋得慌或做出很傻气的决定。其实任何一部电影,都是一群人的成绩,只是以我作为代表,以我的意愿出发,还不一定以我的意愿收尾。

凡是银幕显像,经常想法落实了就玄虚不得,着了色相便不够高妙。不论有多冒险新鲜,最后总要落实归根,很奇妙也很俗套。为此,我经常要寻找新的题。在摸索中,有时有些莫名其妙的东西,到最后搞不通,或弄到一半,又总得回到自己的习惯和文化本性,回到熟悉的情感或理路当中。可是每次归根和上次又不一样了,你又出去了一些。

拍电影就是这样,它可能是个俗套。可是当我亲身去做后,我知道它不是。戏假情真,它是很真切的一个体验,里面有着我多少的挣扎,而且我是带着多少人和我一起挣扎。它影响着我,也影响过许多人的生命、生活及情感。

它是我与幻想扭斗、企图将它显像过程中的一抹留痕。

它是我将思绪表达在纸张、胶卷、音符等媒体上的一个烙印。

它是颠倒众生、真情流露的做作。

它是我的青冥剑,是我心里的玉娇龙,

是我心底深处那个自作多情的小魔鬼。

它是我企图自圆其说所留下的一笔口供。

它是我想要了解这个世界的一点努力。

我可以处理电影,但我无法掌握现实。面对现实人生,我经常束手无策,只有用梦境去解脱我的挫败感。

在现实的世界里,我一辈子都是外人。何处是家我也难以归属,不像有些人那么的清楚。在台湾我是外省人,到美国是外国人,会大陆做台胞,其中有身不由己,也有自我的选择,命中注定,我这辈子就是做外人。这里面有台湾情、有中国结、有美国梦,但都没有落实。久而久之,竟然心生“天涯住稳归心懒”之感,反而在电影的想像世界里面,我觅得暂时的安身之地。

对于现实人生,我似乎一向只是心不在焉地应付着,有一搭没一搭,藕断丝连地稀松联系着。而在电影梦境里,反倒比较能够专心致意,我一遍又一遍地去到那个地方,它是一个梦,是我企图寻回的“失”去“乐园”,自从夏娃,亚当偷食禁果,人类开始知道羞耻,怀疑上帝,被逐出伊甸园(乐园)后,我们开始拥有自我的人生,也开始经历痛苦。人类一方面要向善,心向上帝;一方面又要证明自我的智慧能力与存在价值,要挺起胸膛来对抗质疑上帝,表现自己。拍电影时,我正是应付着心中魔鬼得逞的部分——那个基督教的撒旦,佛教的色相业障,道教的卧虎藏龙。拍完片回家,我尽力做回上帝的子民。从儒释道的文化环境里出来,我习惯用东方式的协调来表达,接触西方的戏剧、宗教、文化及电影后,我又产生对冲突抗争及梦境的渴求。

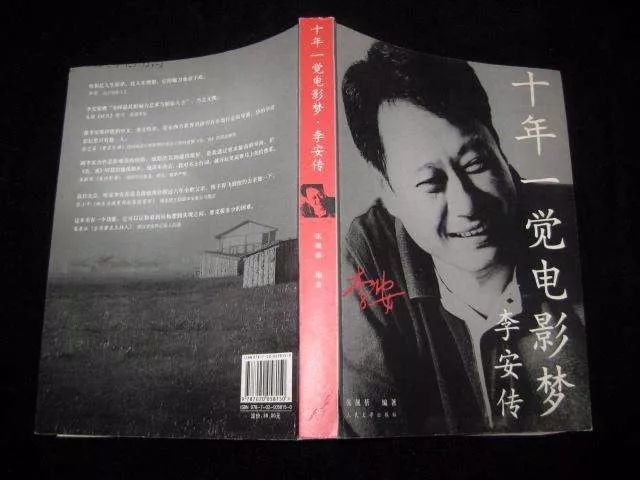

文字丨选自《十年一觉电影梦——李安传》,张靓蓓 编著,人民文学出版社,2007年

图片丨来源于网络

编辑 | Agnes

▼

点击图片即可查看

▲ 爱丽丝·门罗:当一个女人在一间办公室里写作 | 小说酒馆015篇

▲ 一个识尽愁滋味的人,为什么会欲说还休? | 欧丽娟

▲ 以白夜为坐标丨翟永明

▲ 成为你自己丨尼采

▼

你最喜欢李安导演的哪部作品?

欢迎留言分享~

想寻找更多和你一样的人

请加入楚尘读者群(加微信 ID:ccreaders)