在中科院昆明植物研究所的一块石碑上,刻着遒劲有力的八个大字“原本山川,极命草木”。

原本山川,极命草木

这句话出自西汉枚乘的《七发》,“于是使博辩之士,原本山川,极命草木;比物属事,离辞连类。”意思是让博学善辩的人士,考证山川的本源,穷尽草木的名称,将山川草木的名称归纳起来,使之连缀成文。

写下这几个字的人,正是我国著名的植物学家吴钲镒院士。“原本山川,极命草木”不仅是昆明植物所的所训,也是他对自己一生信仰和事业的总结。

吴征镒院士

结缘植物:芜园是他第一位“启蒙老师”

1916年,吴征镒出生于江西九江。一岁时祖父辞世,举家迁往扬州。他幼时沉默寡言,不善交往,常常独自待在自家的后花园芜园中玩耍。芜园里种着各种花草树木,还有一大片竹林,他常常在园中看花看草看叶看竹,一待就是很久。

园中草木,春华秋实,小小的吴征镒领略到了大自然的神奇,对植物萌发了浓厚的兴趣。

1岁的吴征镒

中学时,吴征镒从父亲书房中得到吴其濬的《植物名实图考》和日本牧野富太郎的《日本植物图鉴》,如获至宝。闲暇之余,吴征镒经常对着图谱去芜园里认识那些叫不上名字的花草树木,“看图识物”般的认识了几十种植物,并采集积累了上百份标本。

吴征镒曾风趣地说:“我选植物学作为专业,我家的后花园‘芜园’应该是我的第一位启蒙老师。”

1931年,吴征镒考入江苏省立扬州中学上高中。生物老师为了鼓励他,专门为他在班里举办了展览,展出他所采的植物标本。而这次经历,也让吴征镒坚定了以植物学为终身事业的理想。

1933年,吴征镒以优异的成绩考取了清华大学生物系,正式开始了他的植物学研究生涯。

1935年吴征镒(右二)在北京颐和园

用脚底板发现新植物的“摔跤冠军”

吴征镒的学术生涯和当时的时局一样动荡。抗战开始后,中华大地战火纷飞,北大清华和南开大学合并,被迫迁往昆明,改称“西南联合大学”。

徒步迁往昆明的旅程十分艰苦,吴征镒却不以为苦,他在日记中写道“余同李(继侗)师、毛应斗先生于晨曦中步行。红梅初放,绿柳吐芽,菜花蚕豆亦满田灿烂。”无论在怎样艰难的岁月里,吴征镒最先注意到的,永远是他热爱的植物。

虽然学校被迫迁往云南,但对于研究植物的吴征镒来说,某种程度上算是因祸得福。

云南是我国植物种类最丰富的省份,这里的植物各类占全国的一半以上。吴征镒跟随老师李继侗进行野外植被考察。生活在北地的吴征镒何曾见过这样丰富壮丽的热带、亚热带植物群落。激动之余,他写下了自己的第一篇论文——《瑞丽地区植被的初步研究(附植物采集名录)》。

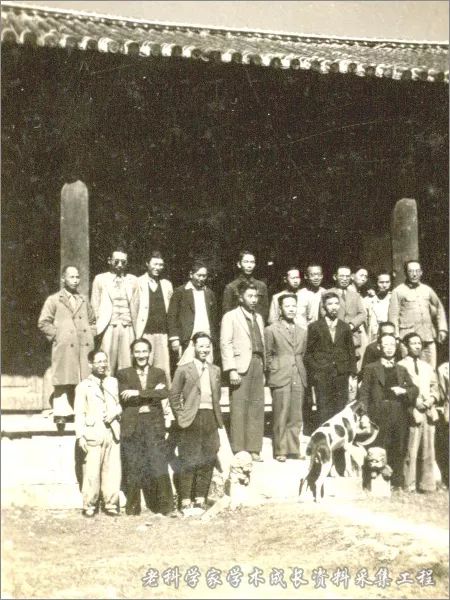

1938年吴征镒(后排右5)在西南联大读书时在滇西考察留影

但好景不长,随着轰炸的越来越频繁,户外考察也渐成奢望。谁也没想到,在西南联大攻读研究生并担任助教期间,吴征镒一个人,在标本室昏暗的煤油灯下,查阅前辈从国外收集的资料标本,历时十载,系统整理和鉴定标本,整理出三万多张植物卡片,记载着植物的学名、分布、生境和文献,这三万多张植物卡片,正是后来编纂《中国植物志》的基础资料。

1959年,吴征镒参加和主持了《中国植物志》的编写工作。研究植物,可不是坐在办公室就能完成的工作。植物工作者们要带上干粮,备好行囊,在莽莽群山中穿行,风餐露宿毒虫叮咬都是常事。有人说,3万多种植物里,有1万多种是中国的植物工作者用脚板发现的。

西双版纳是植物的宝库,也是吴征镒考察最频繁的地方。在考察时,吴征镒有个习惯,不看天、不看山、不看景,一路上就低着头观察植物。他是先天平足,平地走路都会摔跤,加上西双版纳的雨季很长,土地常年泥泞,极易滑倒。吴征镒经常一不留神就摔一个大马趴,沾上一身红泥,因此被同事们戏称为“摔跤冠军”。

吴征镒本人倒并不在意自己经常摔跤这件事,相反,他认为这挺好的。因为有一次,在文山的时候,正是因为摔了一跤,他发现了一株锡杖兰。这可是个从未被发现的品种,吴征镒喜不自胜,觉得自己这一跤摔出个新物种来,值!

2004年,经过四代植物学家的共同努力,历时45年的《中国植物志》全套出版完成,从此,我国31142种植物有了“人口簿”。而这套书三分之二以上的编研任务,是由吴征镒任主编期间完成的。此时吴征镒说:“我是终见《中国植物志》集成的老人,亲历45年的艰辛历程,深感如今功德圆满的欣慰,《中国植物志》传赠世间,莫大幸矣。”

1979年吴征镒编著的《中国植物志》

人生易老天难老,高龄治学不服老

“人生易老天难老”,是年过花甲的吴征镒经常挂在嘴边的一句话。已经到了退休年龄的他依然“永远在路上”,一次次跑到新疆、西藏等地考察。

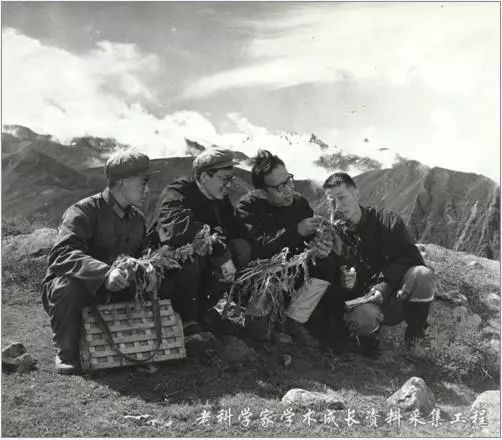

据他的学生周浙昆回忆,吴先生六十高龄考察西藏,随着吉普车的一路颠簸一路笔记,一天下来竟然作出了沿途植物分布的记录。这旺盛的精力和执着的精神,同车的年轻人也自愧不如。

1975年,吴征镒(右二)在西藏考察时合影

1984年,吴征镒又摔了一跤,这一次就没那么幸运了,股骨头骨折,从此,他需要拄杖而行。但这也没能阻止他跑到东北考察。正是对植物的一生痴爱,支撑着这位年近古稀的老人,冒着大雪拄着拐杖翻越了祁连山。

甚至到了90岁时,吴征镒仍然没有放下植物学研究工作。在91岁高龄时应邀出任《中华大典·生物学典》主编。此时,他的眼疾已很重,家人反对他参与繁重的工作。他回答:“我不做,谁来做?”这份治学热情,实在让人惊叹。

一生爱好是天然,也是祖国

吴征镒并不是一个“科学怪咖”,除了研究植物,什么都不关心。他和绝大多数中国人一样,有一颗拳拳爱国之心。

少年时,“九·一八”事变发生后,吴征镒愤然写下《救亡歌》古风一首。在昆明西南联大的日子里,吴征镒学习了先进思想。1946年2月,加入了中国共产党。内战时期,学生运动如火如荼,吴征镒也投入其中。

但吴征镒明白,一个强大的祖国,需要方方面面的人才。不是每个人,都适合冲在斗争的第一线。搞好植物学研究,填补我国在植物学方面的空白,为中国在国际植物学研究中争取话语权,才能发挥自己对国家最大的价值。

醉心学术,埋头研究,是吴征镒独特的爱国方式。

在吴征镒院士七十多年的学术生涯中,他定名和参与定名的植物分类群有1758个,是我国植物学家发现和命名植物最多的一位,他系统全面地回答了中国现有植物的种类和分布问题,摸清了中国植物资源的基本家底,改变了中国植物主要由外国学者命名的历史。

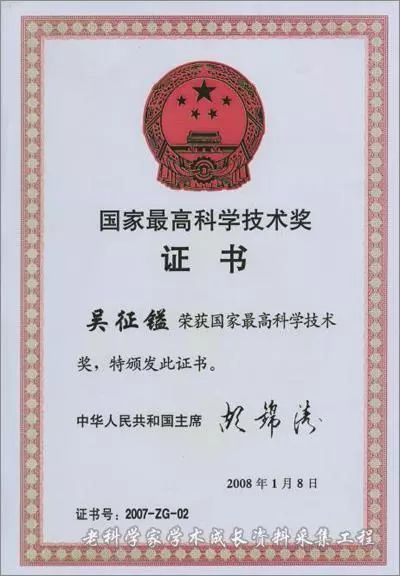

2008年,92岁的吴征镒院士获得国家最高科技奖,面对这样的殊荣,吴老却姿态极低地说“我愿意把我的肩膀给大家做垫脚石”。这话一半出于谦虚,一半出于真心。

吴征镒荣获国家最高科学技术奖

2013年6月20日,97岁的吴征镒在昆明逝世。但以他的名字命名的吴征镒星,还照耀着这片土地。

明星不陨,精神长存!

吴征镒

(1916.6-2013.6)

植物学家

中国科学院院士

国家最高科学技术奖获得者

参考文献:

1、《吴征镒院士的植物人生》,新华网

2、《吴征镒院士生平--深切缅怀吴征镒院士》,昆明植物研究所

3、《原本山川,极命草木》,人民日报

4、本文图片来自老科学家学术成长资料采集工程