关注“不死的小强”

解锁更多精彩

都知道扑克牌里那12个人物是有来头的,

谁知道是怎么来的?

讲到扑克牌里的人物,

爱打扑克的同志们必然眉飞色舞。

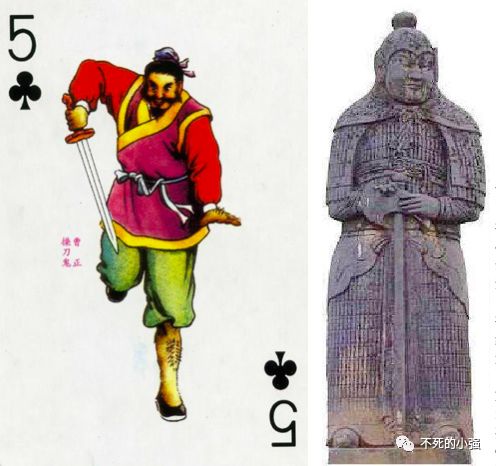

遥想当年,中国最早的人物扑克当属上世纪80年代的水浒扑克,那108张画像恰好凑成了2副54张的扑克序列,简直让人怀疑扑克牌是我北宋人民发明的。广大群众寓教于乐,哪怕对其中一个无名小卒“操刀鬼曹正”的了解程度,也远大于同时期的名将,他师父林冲的义兄鲁智深的老板“小种经略”种世衡。

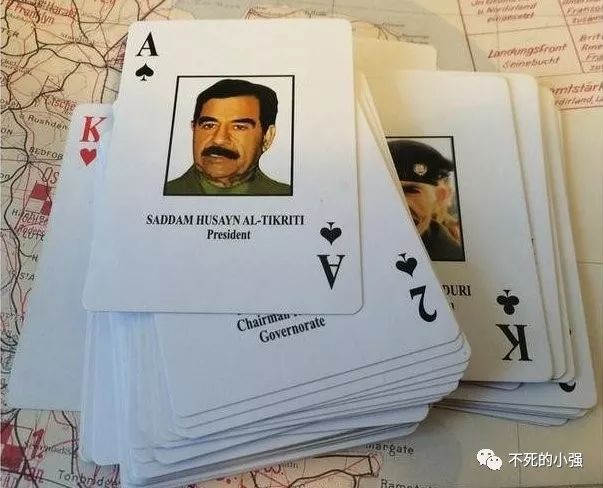

下一次备受瞩目的扑克人物,当来自于2003年美军入侵主权国家伊拉克,把该国政要当作逃犯发行的扑克牌通缉令,不仅成功抓捕了牌面上很多潜伏的军政首脑,也成功羞辱了这个千年古国,相信很多年之后,他们的历史书上仍然会铭记这一刻。

擅长学习的我国人民,在“十八大”之后的反贪风暴中,也喜闻乐见地制作了“打虎风暴”系列的扑克,但一是这些民族败类看着比较晦气,再者之后又不断挖出了新的“老虎”,所以这种扑克也就是小小吸引了一把眼球就销声匿迹了。

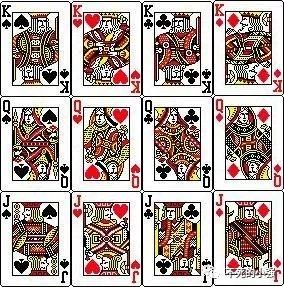

无论如何,最经典的扑克人物还是这12位。这12张亲切的面容,一如中国传统游戏麻将中的东西南北中、风束万花筒,虽然很少有人会定睛打量,却瞬间可辨,终身不忘。

如今网上流传的各种版本里,如数家珍似的道出了这12个人物的来历,最流行的说法是:

国王:大卫王、查理曼、亚历山大大帝和恺撒;

王后:雅典娜、友第德、阿金妮和拉结;

卫士:霍吉尔、拉海尔、兰斯洛特和赫克托尔。

许多朋友对此娓娓道来,仿佛扑克牌自发明之日就有权威人士为此制定了标准的版本,从一堆历史名册中千挑万选了这些人物似的。

事实上,任何事物的形成都会有一个渐变的过程,诸位不妨随着我们的视角慢慢来看一下。

关于扑克牌的来源,有中国唐宋时期的“叶子戏”(怎么看都是纸麻将么),许多历史学家言之凿凿地号称在公元969年宋太祖的时代就肯定有纸牌了,后来被马可.波罗带到了意大利。

也有印度的历史学家断言,纸牌的发源地在印度,湿婆神和他老婆雪山女神合体之后的雌雄同体神阿尔达纳里什瓦拉,牠的四只手中分别持有魔杖、杯子、宝剑和圆环(代表金钱),在欧洲早期的纸牌中就有类似图案,是由印度吉普赛人穿过中西亚进入埃及,又由埃及到达欧洲,于1427年进入了巴黎。

文化是可以相互流通的,隔了这么多年,在缺乏有效证据的情况下,凭着彼此文化中相似的地方,谁都可以说自己才是文明的老爹。反正到了14世纪或者更早,欧洲各地都出现了纸牌。比较有代表性的是意大利的每副78张,德国的每副32张,西班牙的每副40张,法国的每副52张。

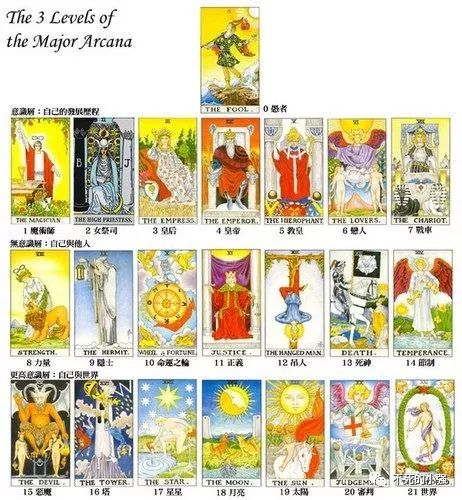

意大利的78张其实就是神秘的塔罗牌,是由22张大阿尔卡那牌和56张小阿尔卡那牌组成,起先主要就是用来算命的。那56张牌和法国的52张很相似,都有4种花色的1~10,差别在于法国有4种花色的国王、王后和卫士,而意大利在还多了一个骑士。

法国的花色就是现代的黑桃、红桃、梅花和方片,意大利的则是硬币、杯、剑和棒(还真和印度女神有点关联)。西班牙牌的花色和意大利是一样的,但每副只有40张牌(8、9、10这3张是不用的)。

德国扑克既受西班牙影响,也有法国的影响,采用的是红心、橡果、铃铛及树叶4种花色,出现了36张和32张的类型,还常常使用圆形扑克,人头牌的标记变为K、D、B。

这种形成关系是自然的。在中世纪,欧洲大陆的角逐就是法国Pk神圣罗马帝国的过程,神圣罗马帝国基本就是现在的德国、奥地利、捷克和斯洛伐克,意大利、西班牙、比利时、荷兰理论上也都是帝国领土,但时不时会被法国纳入势力范围。周边的英国、瑞典等等都是区域小霸王,也常随着大陆的形势变化,过来掺和一下。

无论如何,形成现代扑克牌的是52张的法国扑克,最终加入了美国发明的“大小王”(Joker),就变成了现代的54张扑克牌。

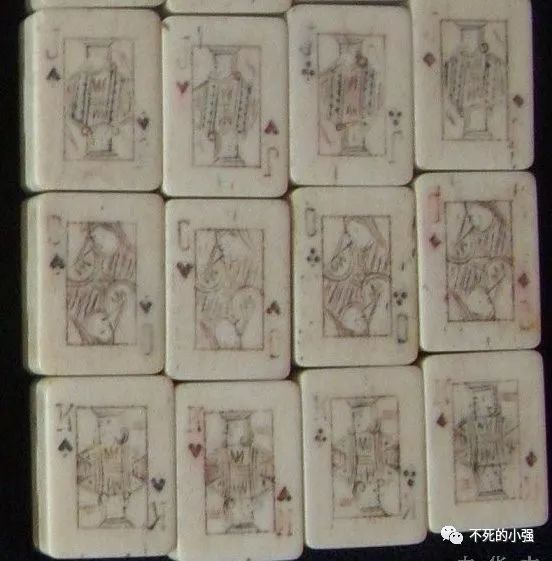

鸦片战争以后,扑克牌逐渐传入中国。领风气之先的朋友还有用麻将牌的方式制作骨雕扑克牌,但大量的进口扑克牌主要来自于美国和日本,其中价格便宜的日本扑克更畅销一些。

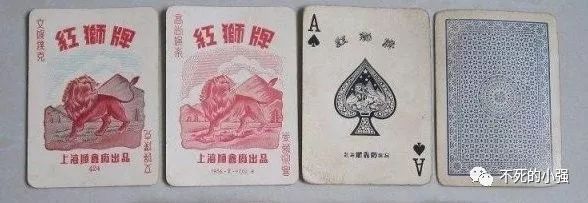

当然,扑克牌的技术含量不算高,1931年,大约在“九一八”事变前后,上海人黄金生创办了翠华卡片厂,试制出中国的第一批扑克纸牌——红狮牌扑克。

国产扑克偏狭长,长2~2.5英寸,宽0.5~2英寸,更适应中国人手感,于是很快取代了进口扑克,进一步风靡了全国各地。

加上民国时期也时不时把麻将作为赌具进行限制,扑克牌在中国大有与传统麻将分庭抗礼、乃至后来居上的气势。在传统的扑克牌形式中,也早早加入了广告和宣传等元素。

回到正题,

聊一聊扑克牌人物的关系形成。

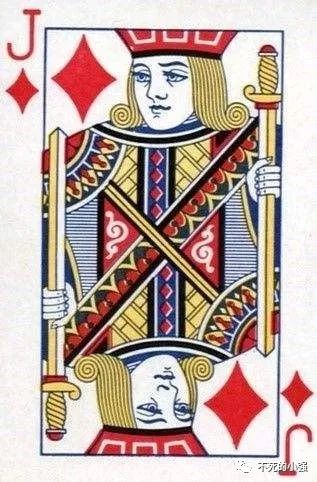

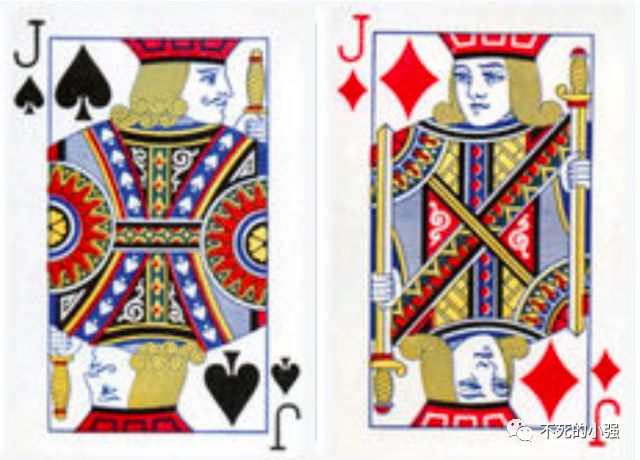

从时间关系上,在1299年的意大利文件中就被明确提到的塔罗牌,一定是欧洲最早的扑克。除了22张大阿尔卡那牌外,意大利牌还拥有16张人物头像,应该也是扑克牌人物的最早来源。在集聚教廷势力的意大利,早期的《圣经》人物和古希腊、古罗马的达官显贵就会是扑克牌人物的首选。以此为线索,可以对应的人物是“K”中的黑桃、梅花和方片,对应的人物则是大卫、亚历山大和恺撒;“Q”中的黑桃、红桃和方片,对应的人物则是雅典娜、友第德和拉结;“J”中的方片赫克托尔。

代表希腊的神话人物和英雄是

亚历山大大帝、雅典娜女神和赫克托尔王子

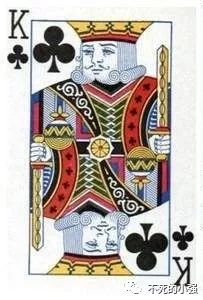

作为马其顿和希腊国王的亚历山大,在公元前4世纪横扫了亚洲的超级帝国——波斯帝国,建立了第一个横跨亚、非、欧的大帝国。扑克牌里的梅花K佩戴珠宝,左手持剑,右手托地球,充满了对新世界的渴望。

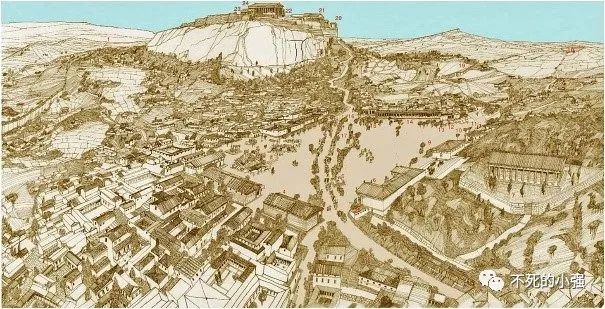

雅典娜女神是公元前5世纪称霸希腊的雅典城邦的守护神;她的黑桃Q是四张皇后牌中唯一手持武器的。代表除了玩脑子,打起架来雅典城也是一等一的。

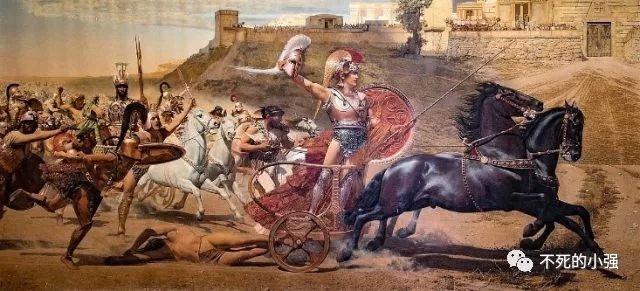

赫克托尔王子在《那些超级英雄们》中被阿喀琉斯像狗一样地拖在了战车后面,但他败给的是一个不可能输给凡人的超神。他忠于职守,忠于亲人和朋友,勇敢地面对内心的恐惧,是一个伟大的丈夫、父亲及统帅,把他放在卫士或者骑士的位置上是当之无愧的。

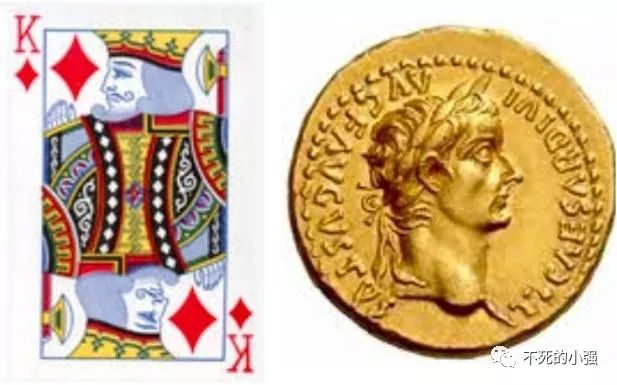

代表罗马的著名人物是方片K恺撒,据说在罗马帝国的硬币上人像是侧面的,所以只有方块的国王是侧面像。事实上恺撒并非国王,以他的价值观,也未必想到在有生之年里去做个国王(虽然早已拥有了超越国王的权力),就好像如今的川普绝对不会去羡慕那个位于非洲的斯威士兰国王一样。

不过后世的罗马皇帝基本都以恺撒和他的义子奥古斯塔的名字来命名权位,直到上世纪初的俄罗斯,其最高领袖沙皇的命名依然来源于恺撒。

《圣经》中的人物是大卫、友第德和拉结。

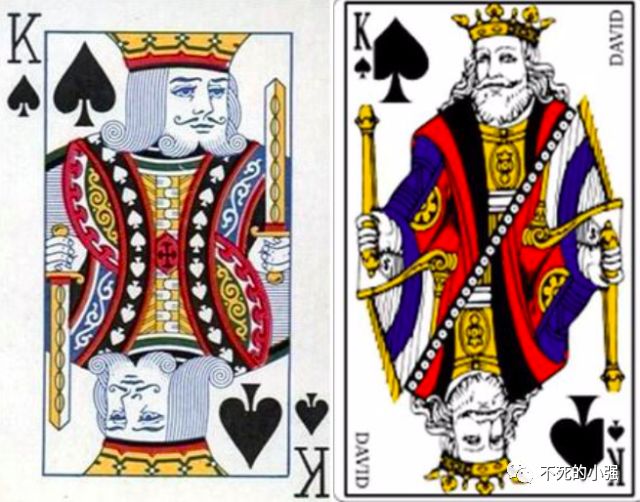

很多文章中信誓旦旦地说,由于大卫善于用竖琴演奏,并在圣经上写下了动人的《赞美诗》,所以在黑桃K上总有着竖琴的图样。我虽然很费力地勉强在梅花K上认出了所谓地球仪,但在黑桃K上是真没有竖琴,下次有哪些看出了竖琴的朋友,可以来教我。

为了弥补这个遗憾,就找了个有竖琴的黑桃K

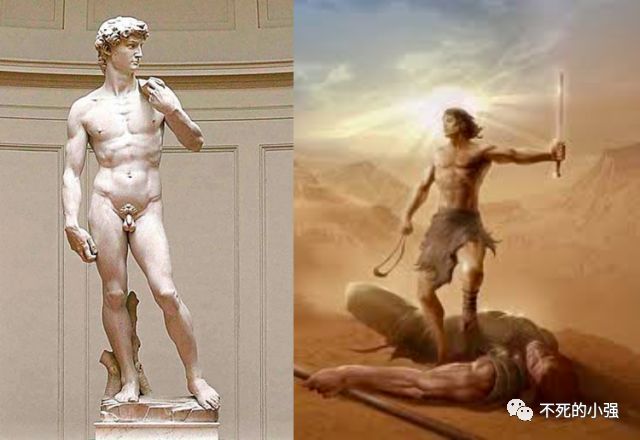

关于这个全世界最著名的男性裸体,他的故事主要包括了少年时飞石打死了非利士巨人歌利亚(雕像中的大卫正在架设投石器),在以色列王扫罗追杀的困境下,在公元前10世纪左右建立了有史以来最强盛而统一的以色列国。

他的儿子也是个大名鼎鼎的国王(可能更有名),就是所罗门王。在西方历史中大约相当于唐明皇+乾隆,都是盛世明君→衰退老人,有时候还要+包青天或海瑞,因为以智慧著称的所罗门特别乐意给老百姓断案,他管辖的广大区域充其量也就相当于大宋或大明的一个州郡。最早某个阶段的K里很可能有他,但被亚历山大或后起的查理曼大帝取代也是情理之中。

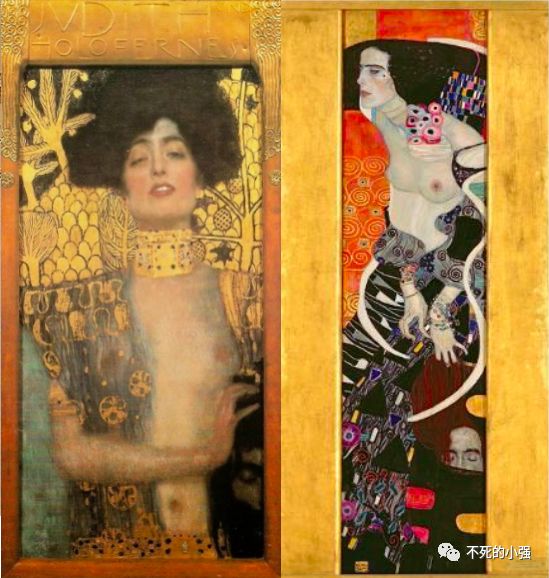

友第德(或译朱迪思),是天主教、东正教《旧约》中伯夙利亚城(位于犹太圣城希伯伦以北6公里)的一名寡妇。大约在公元前7世纪的光景,强大的亚述军队来攻打已衰弱的以色列,友第德主动带领女奴出城,用美色诱惑亚述军主帅荷罗孚尼,在灌醉了对方之后,砍下了他的脑袋。以色列人乘机进攻,大获全胜。友第德明显算不上一个王后,不过雅典娜也不是王后,所以在早期的塔罗牌中,Q的角色很可能是由“女祭司”之类来扮演的,甚至连使用的符号也未必是“Q”。

这里要跟大家说声抱歉,上次在《一幅画中的耶稣十二门徒2》中使用了克里姆特的名画来表示杀害圣徒的大希律之女莎乐美,后来发现其实是友第德。在西方名画中,那些被捆绑凌辱、血腥暴力场面的裸女题材是画家的最爱。

拉结是《旧约》中雅各的第二个妻子,这个雅各是十二支派的先祖(他还有个名字就叫以色列),在之前的《一幅画中的耶稣十二门徒1》里还提到他是个和天使摔跤的勇士;他的小儿子约瑟被其他兄弟出卖到埃及当奴隶,后来当了宰相回来光宗耀祖,很像中国上古神话里被兄弟陷害的姚重华(帝舜)。

拉结就是约瑟的妈妈,最大的特点第一是长得美,第二是贤惠善良,虽然和雅各一见钟情,却始终要把对方让给自己长相平平的姐姐。当然最终还是有情人终成眷属,加上了她的儿子约瑟在众目睽睽之下的金盔金甲、衣锦还乡,便成了西方传说中贤妻良母的代名词。

拉结还有很多种译法比如雷切尔、莱克尔什么的,最出名的是瑞秋。这个名字随着电视剧《老友记》而走红,女主角瑞秋是整个20世纪初美国宅男的梦中情人,演员詹妮弗.安妮斯顿在生活中几乎扮演了和瑞秋同样的角色,当她和好莱坞男神布莱德.皮特分手之后,第三者安吉丽娜.朱莉几乎被当时的舆论骂成了狗屎。

好像有人在说我坏话

当扑克牌在法国和神圣罗马帝国传播之后,无论32、40或52张的扑克牌,扑克人物都被确定为12张,骑士和卫士被合并,“Q”的代表人物即为王后。

这一时期留下印记的人物基本是日耳曼系法兰克、英格兰传说中的国王、王后和骑士,代表性的人物是查理曼大帝、阿金妮王后、奥吉尔、拉海尔、兰斯洛特和罗兰。原有的标志性人物如果不够有特点,淘汰出局则在所难免。

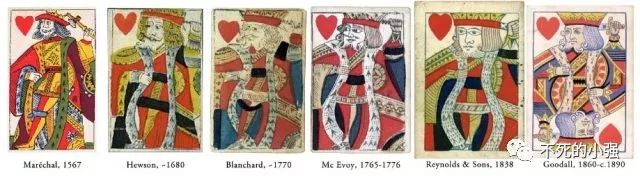

关于查理曼大帝的红桃K造型,一直传说有个刻匠在滑动中刮掉了他上唇的两撇胡子,以后一直保存了下来。

从16世纪以来英国版红桃K的演变来看,在1838年的某一天忽然发生了这样一个变故未尝没有可能。更大的可能是在这一年流行起了这种胡式,某个具有行为艺术气质的制牌商忽然顽皮了一下导致的。

同一时期司汤达的画像

查理曼本人不仅胡须浓密,还身高2米,精力旺盛。这种超人的体力和决心,导致了无数次战争的发生(法兰克人在他45年的统治期间进行了54次出征),成功使西欧大部分地区都归属于他的魔爪之下。

他的帝国包括了今法国、德国、瑞士、奥地利和荷兰、比利时及部分意大利。自罗马帝国衰亡以来,欧洲还没有这么广阔的领土被一个国家控制过。此外,由于他和罗马教皇的结盟,传统基督教的核心地位从君士坦丁堡移到了罗马,日耳曼人代替了拉丁人成为了基督教世界的主宰(见《真实与梦的瞬间——君士坦丁堡》)。

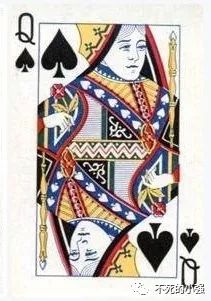

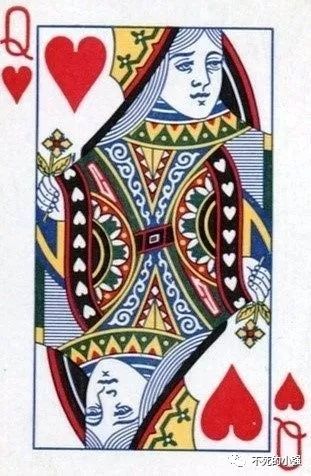

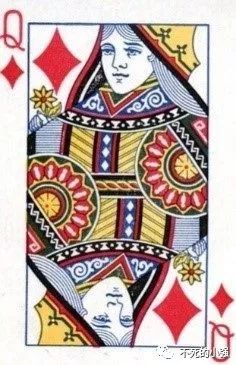

据说梅花Q是为了纪念打了30年的“红白玫瑰战争”,1485年战争结束后,获胜方的伊丽莎白王后被认证为梅花Q,手持一朵红白合体的都铎玫瑰花。如今把这个角色被称为“阿金妮”,是拉丁文“王后”各字母的重新排列。

这个人是否伊丽莎白并不重要,无论哪个王后,都是在“Q”牌上出现的第一个真正的王后,代表了日耳曼文明的世俗价值在中世纪全方位取代了传统的拉丁文明。

玫瑰战争的胜利者,亨利七世夫妇

回到王后手中的玫瑰花,看了半天还是没看出来,好不容易找了一张有点像玫瑰花的梅花Q,但花芯是黄色的,不过都铎玫瑰的花芯最核心部分还真是黄色的。仅从花朵的角度,我觉得阿金妮的角色更应该是黑桃Q。

奥吉尔和罗兰都属于查理曼大帝的侍从,其中罗兰代表了查理曼周边最忠诚的骑士阶层,中世纪流行的史诗《罗兰之歌》、《疯狂的奥兰多》等等都是以他为主角,包括丹麦王子奥吉尔在内的十二圣骑士(Paladin)也来自于这些传说。关于十二圣骑士的故事,元素异常丰富,其中有魔术师、巨人、森林鬼怪、蛮族国王、睿智男神、冲动男神、大主教、卖国贼等等,随时可以再拍10部《指环王》+套拍20部“Paladin”系列。

持剑沉睡的大胡子造型是奥吉尔的标配,值得一提的是他手中横放的卡提那宝剑,是号称“三大圣剑”之一的“仁慈之剑”,剑尖被天使折断,是中世纪最著名的“永不开刃之剑”,后辗转到不列颠并成为英国的王权象征,直到2012年伦敦奥运会还被女王伊丽莎白二世展示。

罗兰是传说中十二骑士的老大,骑士团里至少有三分之一是他的跟班或粉丝,当然他本人是查理曼的侄子,组成了权力圈层的法兰克基本盘,跟佛祖身边的迦毗罗卫团队(见《由《西游记》里的阿难迦叶说起的佛祖十二门徒》)、耶稣身边的亚勒腓团队(见《一幅画中的耶稣十二门徒2》)差不多意思。

真实历史中,罗兰伯爵是布列塔尼的总督,为查理曼守卫帝国的西南边陲,在公元778年死于一次巴斯克人的伏击。巴斯克人是欧洲最古老和顽强的民族之一,在历次日耳曼人的迁移狂潮中顽强存活至今,跟加泰罗尼亚人一样一直是西班牙要求独立的不安定因素之一。在《罗兰之歌》当中,他们被描述成了南方的穆斯林。

手持宝剑、吹起象牙号角是罗兰的标准造型,此时他用2万人抵挡了40万追兵一天一夜,山穷水尽时被迫吹号呼唤救兵,大军赶来,击溃敌人,十二圣骑士也全军覆没。

据说这个象牙号角和罗兰手中的宝剑杜兰德尔都是圣物,在他临死前想毁掉这两件宝物,结果都毫发无损。

号称“三大圣剑”之“恒常之剑”的杜兰德尔,据说内藏了圣母、圣彼得、圣巴罗缪等人的牙齿头发、血液衣服等,锋利无比,胜过倚天剑和屠龙刀,随便就砍断了一块3米高的大理石,留下了著名的罗兰之痕。如今的杜兰德尔据说插在法国东北部罗卡马杜尔的一座悬崖上。

罗兰算得上中世纪最完美的骑士,唯有英格兰史诗中的亚瑟王可以比拟,但竞争一个方片“J”的角色还是替补,实在说不过去。不过黑桃和方片“J”使用的都是宝剑,这一细节也算匹配。

此外,也许方片“J”有什么特别的含义,因为还有一个类似完美的角色——圣女贞德也是热门。方片“J”没有胡子,作为中世纪唯一的女骑士,贞德是无与伦比的人选。

作为使用战斧为兵器的红桃“J”,贞德的亲密战友拉海尔是头号人选。在各种游戏和影视剧中,如同大力神或狂战士般存在的拉海尔,真实的画像其实是酱紫的。说实话,在欧洲中世纪的骑士画像里,还真找不出第二个像他那么斯文的形象了。

不过,人不可貌相,拉海尔在古法文中的意思是“愤怒”,并非是他的原名,而是绰号。记得古龙说过,一个人的名字也许会起错,但外号却是绝不会叫错的。

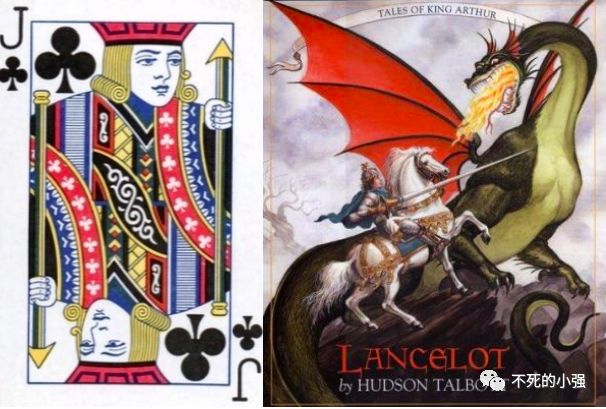

在中世纪油画中,但凡看到王后和骑士在一起的画面,大半就是被称为“湖上骑士”的兰斯洛特和亚瑟王的老婆桂妮维亚。

兰斯洛特是亚瑟王手下圆桌骑士中最强大的一个,屠龙杀虎找圣杯,没啥干不了的,属于全能型的选手。但最体现战斗力的还是他和王后的奸情暴露之后,十几个圆桌骑士一起去捉奸,被他杀了一大半;然后在火刑场上单枪匹马救走了王后,又顺手杀了一拨圆桌骑士,几乎是不败的存在。

兰斯洛特擅长的武器多多,长枪也是强项,长枪的英文“lance”跟“Lancelot”大有关联,梅花“J”的长枪造型匹配兰斯洛特,基本上算是度身定做。

到了“太阳王”路易十四(1643~1715年在位)的年代,为了推陈出新,法国人尝试重新制定游戏规则,把12个扑克牌人物按照当时的达官显贵,或之前震撼欧洲的“三十年战争”(1618~1648年)中的名将来排列:

在这里,黑桃系列是神圣罗马帝国阵营的皇帝利奥波德一世夫妇(1658~1705年在位)和在三十年战争前期大放异彩的名将华伦斯坦。利奥波德的执政时间基本与路易十四相当,有生之年的主要工作就是跟他缠斗,基本上成功地阻止了法国的一家独大。华伦斯坦原本是一个波西米亚的贵族,在帝国的存亡关头挺身而出,挽狂澜于既倒,是一个不世出的奇才。不过他在后期因为生活奢靡、大权独揽而受到皇帝猜疑,最终被解除了兵权并被暗杀,是一个年羹尧式的人物。

接下来的红桃系列是法兰西阵营的路易十四夫妇和名将大孔代:

路易十四的名气实在大,做国王的时间长达72年110天,是在位最长的君主之一,也有确切记录在世界历史中是在位最久的主权国家君主(跟他同时代齐名的康熙皇帝在位时间只有61年)。

“三十年战争”结束,欧洲各国创痕累累,唯有坐收渔翁之利的法国一家独大,年轻的路易十四带领大众迎来了法兰西最辉煌的日子。他的军队四面出击,发动了多次重大战争,相当时间里成为了欧洲的霸主。

作为堂兄的大孔代是他最出名的将领之一,却也深受他的嫉恨,曾经波兰人民想拥戴他为国王,却被路易十四坚定地否决了。

十四阿哥来自西班牙的王后长相平平,大致和著名电影《铁面人》里的那个鬼样子差不多,默默忍受着强横丈夫的欺辱和外遇。网上有说红桃Q是英国那个被砍头的查理一世的王后朱迪思,应该是和之前的友第德(也叫朱迪思)搞混了,何况查理一世的王后叫亨利埃塔·玛丽亚,是路易十四的姑妈。

梅花系列是瑞典国王古斯塔夫二世父女和他们支持的波西米亚国王腓特烈五世(冬王):

在西方军事史上,古斯塔夫是一个可与亚历山大相媲美的军事家。某种意义上,由他和路易十四来取代亚历山大和查理曼倒也勉强说得过去。在三十年战争的前半段,古斯塔夫带领瑞典军队横空出世,把早期所向披靡的各路帝国名将打得落花流水,确立了“一代军神”的美名。

可惜他中途遇上了势均力敌的华伦斯坦,虽然最终获得了战役上的胜利,自己却在战斗中早早挂了。

他的女儿克里斯蒂娜被认为是1600年代最博学多闻的女性,与哲学家笛卡尔交往甚深,为了研究神学,居然在28岁退位移民去了罗马,是少数几个葬在圣彼得大殿的女性之一。

从画像上看,这位女王的长相实在是一般一般又一般,但1933年上演的《瑞典女王》,主角居然是嘉宝,所以在很多人心中的克里斯蒂娜是一个倾国倾城的才女。

那个腓特烈五世实在没啥可说的,一定要说那就是个冤大头。原本好好地在做帕拉丁选帝侯(也算帝国内有皇帝选举权的七大选帝侯之一),还是英格兰国王的女婿,不知道根筋搭错了,去趟当时乱成一锅粥的波西米亚浑水。最终只当了一个冬天的国王,就被早期所向披靡的各路帝国名将打得落花流水,随后被皇帝剥夺了所有权力,流浪他乡,靠人接济生活,死于疟疾,人称“冬王”。

方片系列是英格兰阵营的威廉三世和玛丽二世夫妇,以及大名鼎鼎的“护国主”克伦威尔。

这里先要说叨一下的是克伦威尔,这个欧洲历史上大逆不道的弑君者,也是英国历史上争议最大的人物。一方面被评为“史上最伟大的百名英国人”的第十名,一方面在他死后,尸体被挖掘凌辱,脑袋在威斯特敏斯特大教堂外面挂了25年。

克伦威尔的作风简单粗暴但有效,先不说他解散议会、斩首国王的举动。他任“护国主”统治英格兰的时期(1649~1658年),是英国对外强势的开始。打击当时海上霸主荷兰的第一次英荷战争就由他发起,最终逼得荷兰被迫承认了由英国制定的《航海条例》;对于蠢蠢欲动想独立的苏格兰,他也毫不含糊,直接开过去把对方吞并了……

所以在这一版的“J”当中,除了“冬王”面了一点(可能梅花系的老大古斯塔夫太厉害了,随便放哪个上去都是点心,干脆上个最糯的),其他三个还都是能打仗的,说实话比之前版本里那些凭借匹夫之勇的角色要强大得多。

但方片系列里最厉害的角色并非克伦威尔,而是先做荷兰执政(1672~1689年),又和玛丽二世一起成为英国国王兼荷兰执政(1689~1702年)的威廉三世。如果说之前的利奥波德皇帝是路易十四一生的对手的话,威廉三世几乎就是路易十四的克星。

这个在22岁时,因为路易十四12万大军压境而被松散联盟临时推上台的执政,表现出了惊人天赋和顽强的勇气,甚至在面临英、法联手打击的情况下也没有选择屈服,而是用水淹国土的方式来抵抗强大的入侵者,随后分而治之地取得了胜利。

这种白武士的形象定位还为他迎来了对方的公主成为妻子,并且在1688年老岳父不得人心的情况下,和玛丽一起率军登陆英伦,夺取了王位。要知道上一次这种行为还是发生1066年另一个威廉发动的诺曼征服,后来拿破仑和希特勒也想过尝试,结果大家都知道了。随后的日子里,他利用自己掌控荷兰和英格兰的权力,与利奥波德结盟,跟当时欧洲的霸主路易十四展开了卓绝的斗争。

在英国闪亮的将星之中,大名鼎鼎的丘吉尔首相和戴安娜王妃的祖先马尔巴勒公爵是最耀眼的一颗,没有之一。从威廉三世时代到后继的安妮女王时代,他同法国的作战几乎没有失利过,直接把大孔代亲王和杜伦尼元帅时期不败的法军拖下了神坛,也让“太阳王”路易十四的王朝走向了衰弱。不过他最早加入的是法国阵营,也算是杜伦尼元帅的学生,让他大放异彩的布伦海姆战役已经是威廉三世去世的第二年了。

如果马尔巴勒早十几年冒出来,估计方片“J”就没克伦威尔什么事了。

17世纪末这一波人物的操作,虽然有趣,但看来要撼动那些传说人物还缺乏群众基础,因此基本在大众化的普及版本中都无人提及。大家喜闻乐见的还是没胡子的查理曼,弹竖琴的大卫王以及舞刀弄枪的雅典娜……

关注“不死的小强” 解锁更多精彩

本文作者:岑小强

本文编辑:洪小琥

排版设计:NIKI 部分图片来源网络

往期回顾

● 真实与梦的瞬间 —— 纯色

● 真实与梦的瞬间 —— 生存的意义

● 真实与梦的瞬间 —— 飘忽而至的感动

长按识别二维码关注我们