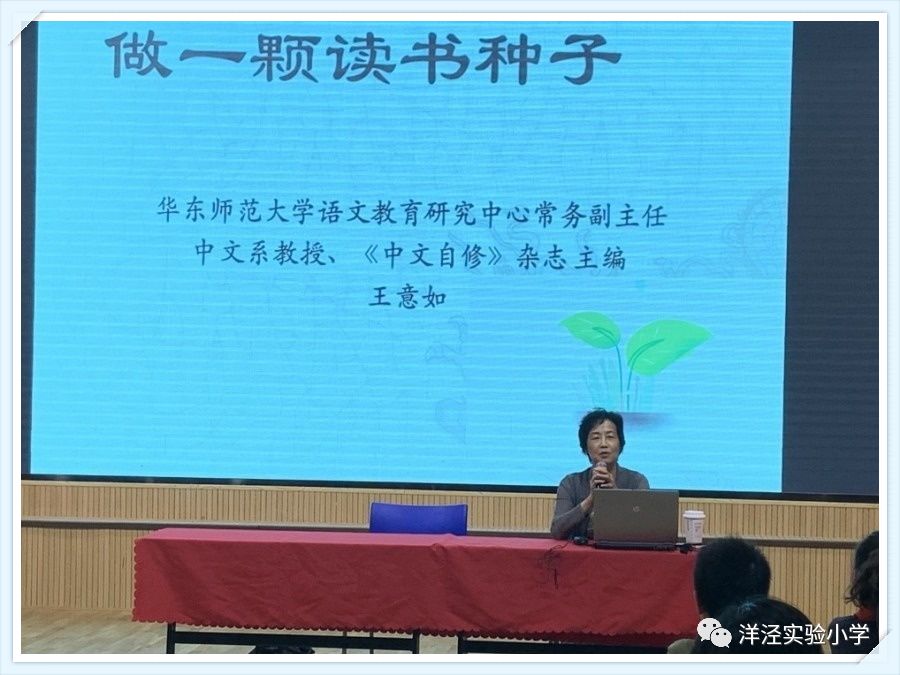

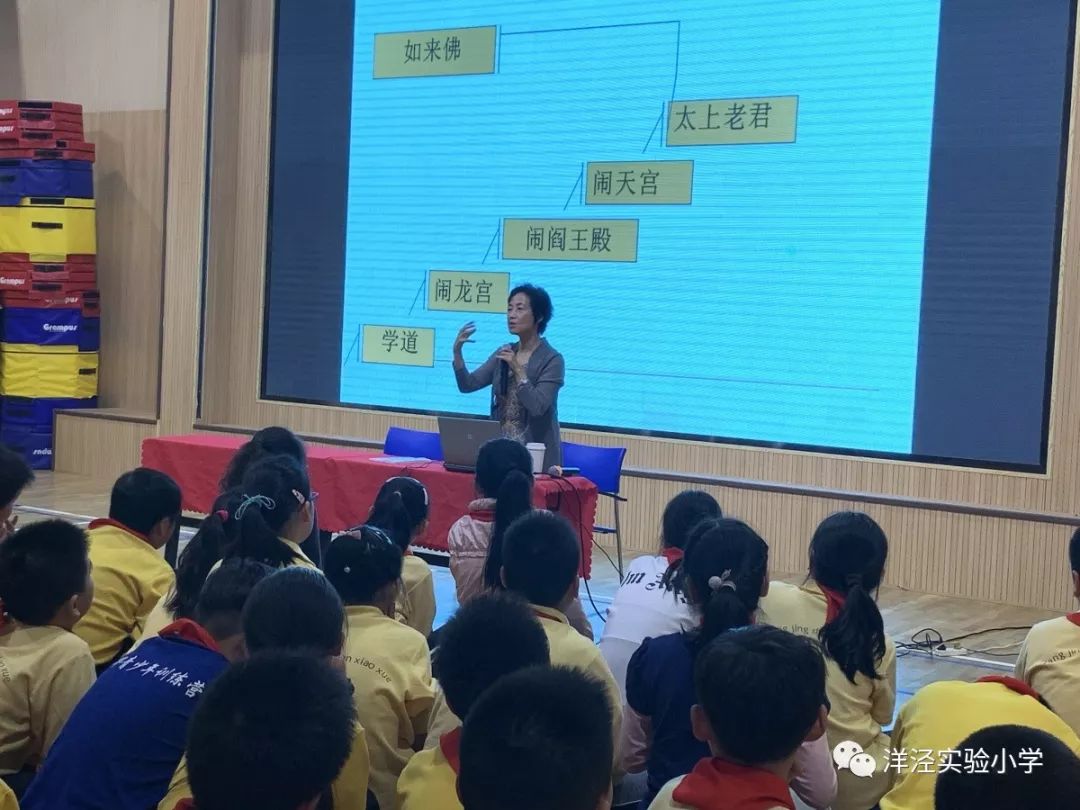

“做一颗读书的种子”——记王意如教授读书讲座

10月21日下午,我校有幸邀请到华东师范大学中文系教授,《中文自修》(《聪明的小豆丁》)杂志的主编,华东师范大学的王意如教授为全校师生做读书讲座。

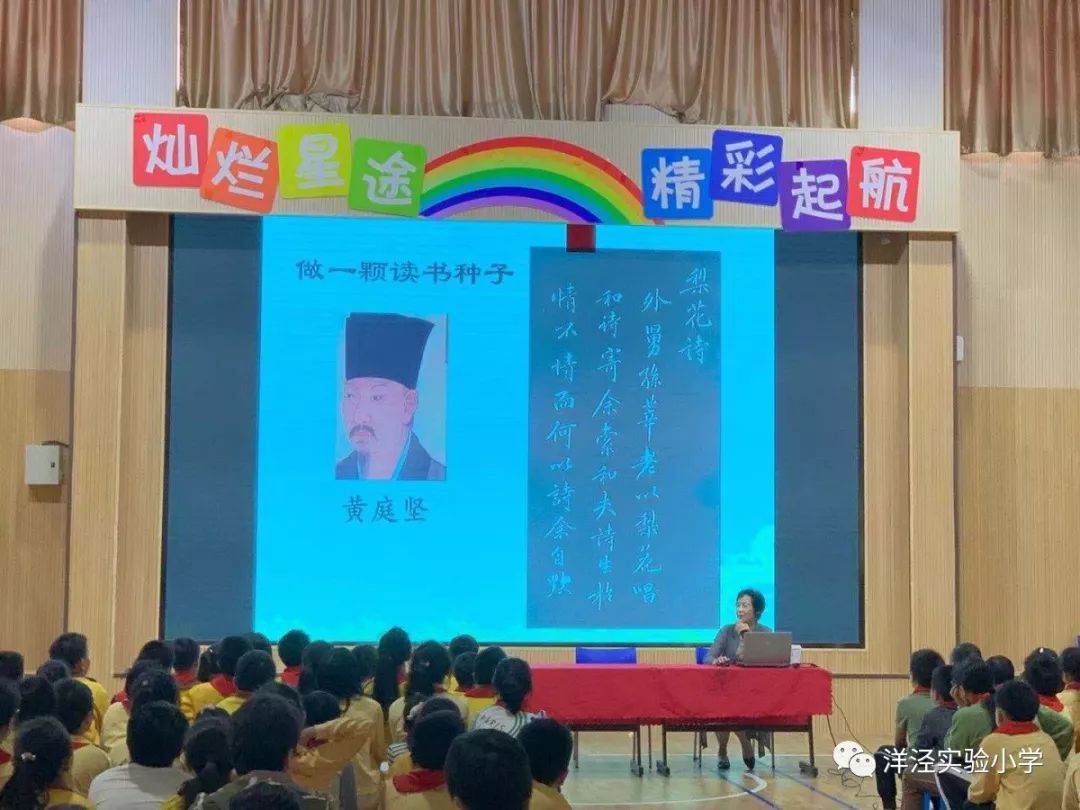

王教授引用黄庭坚的一句话“士大夫子弟,不可令读书种子断绝,有才气者出,便当名世矣。”,讲座的名称就叫《做一颗读书的种子》。

生动的课堂是互动往来,思维碰撞的课堂。王教授刚一入场,就主动提出要把座位调整得离学生更近一些。小朋友们几乎是紧贴着王教授的讲台进行排座,王教授也总是愿意站起身,走到学生中间去,倾听孩子们的想法和观点。

讲座中,王教授用亲切的话语,带大家理解作家冰心老师“好读书、读好书、好好读书”。分享了自己小时候读书的体验,肯定大家读书的热情,指导大家选书的方法,教会大家读书的策略。王教授推荐大家多读经得起时间考验,经得住专业品鉴的文学名著,还以学生广泛知晓的作品《西游记》、作者“高尔基”等为例,告诉大家在读名著时遇到问题该如何解决,帮助孩子们尝试克服在阅读过程中的难关,更鼓励他们多思多问,迎难而上。

短短一个多小时,孩子们已经完全沉浸在王教授开启的话题之中,直到讲座结束,大家还意犹未尽地讨论着刚才聊过的话题,学到的方法。对于所获所得,正跃跃欲试呢!

学生分享

投影在大屏幕上的“做一颗读书种子”这个主题就已经深深吸引了我的眼球,那是宋朝黄庭坚说的。讲座开始了,老师告诉我们要”好读书”,“读好书”,“好好读书”。好读书是要发自内心得喜欢读书,自主读书;读好书,要读名著,读经历时间考验的书,不一定许多人都要的书就是好书;读完书要问自己,问作品,问作者,问老师,可以不求甚解得读,可以囫囵吞枣得读,可以反复读等。

——五3班 吉芯宇

读到一本好书,会让人着迷,欲罢不能,我喜欢看的书都比较轻松。比如《米小圈》,我只做到了“好读书”。但是呢,离“读好书”还很远。看过的书没有及时摘抄,在写作文的时候常常无从下笔。听了讲座,我要在“好读书”的基础上,养成“读好书”,“好好读书”的好习惯。

——三4班 张子萱

听完讲座,我首先想到的就是“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”。作为一个学生,读书是我们的天职,不读书就不会有知识的积累。读书不但可以提高我的写作能力和阅读理解能力,更能使我精神层面得到充实。今后,我要学会利用点点滴滴的时间,把书本里的知识变成自己的财富。“少年易老学难成,一寸光阴不可轻”,我愿做一颗读书的种子。

——三4班 周乐成

王意如老师让我们有自己的判断力,不要看完一本书后,别人问你好不好看都说好看,要问自己是否真的觉得这本书好看。我听了后,暗暗地在心里为王老师鼓掌,赞同她的话,反思我之前有没有这样的行为。她把阅读想象成一场游戏,用裁判的口吻来为我们解说:作者就像那掷球者,把球掷出来。而读者则是那接球者把球接住。王意如老师讲得神采飞扬,同学们也听得入了神。

——五2班 蔡 澄

小时候,当读书这颗种子在我小小的心田里种下的时候,是妈妈用童话、歌谣浇灌它,让它萌发了小芽。等我长大一点儿,读书的美好时光就是我在给小芽浇水、培土。等我想要写文,想要表达,我能感到我的小芽已经长成了一棵小苗,小苗上的小嫩叶会给我带来许多灵感。

现在,我的小苗还不够强壮,我还需要像王意如教授教导我们的那样,读好书,读名著,学习方法,直面困难。相信在不久的将来,我的小苗会慢慢长成一棵小树,一棵大树……等我的大树结出丰硕的果实,我又可以把它们变成一颗颗读书的种子,再播撒到小朋友们的心田里,发芽,长大……

——五6班 戴伊辰

在我们繁忙的学习生活中,我们要利用空闲的时间,多读一些书。这样既能放松我们的心情,又能从中获取知识,真是一举两得呢!读书需要积极主动,并且要多方询问,问作品、问作者,直至找出答案。从“要我看”转变为“我要看”,积极主动看书,培养探索精神,坚持到底,勇往直前。

——五1班 徐嘉铭

王教授说:“当你看一些很深奥的书时,遇到困难可以先继续读下去,把书先看一遍,看第二遍时,再回过头来研究一下这些问题,克服它们……”咦,这就跟我有点像了呢!我读书时也会越过困难,读完了再回过头细细研究。记得我读高尔基的《童年》时,有许多看不懂的地方,又有奇怪又难记的人名,但我没有停住,而是继续往下读,后来发现其实那些并不妨碍阅读。哈哈,看来我也是读书小达人呢!

——五5班 饶宇昂