红双喜特约

陈一平

上海乒协主席,中国乒协原副主席,曾担任上海世乒赛组委会副秘书长。

体育是最能感人、最能动人的事业。在我从事体育工作的二十多年间,曾深度参与策划、指挥、组织过不少在上海举办的国际国内重大体育赛事和活动,包括世界游泳锦标赛、上海国际马拉松赛、网球大师杯赛、F1中国大奖赛、世界短道速滑锦标赛、世界花样滑冰锦标赛、世界体育舞蹈大奖赛总决赛、中国国际体育用品博览会等,但筹办2005年5月举办的第48届世界乒乓球锦标赛,是一段最为激情燃烧、难以忘却的纪念,也是用心做事、成功办赛的生动写照。

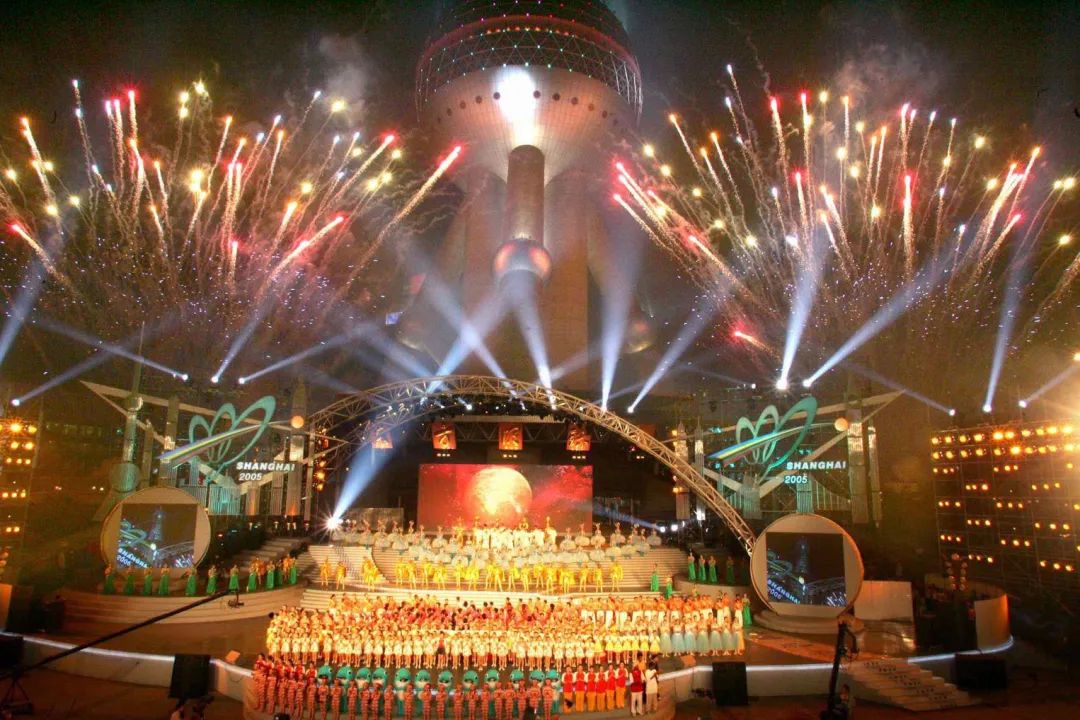

2005年世乒赛开幕式在东方明珠下举行

正如时任上海市副市长杨晓渡同志在为世乒赛编撰的《第六座奖杯》一书的序中写道:“美好的事物总是令人难忘,第48届世界乒乓球锦标赛便是如此。每每想起2005年5月在上海举办的第48届世乒赛,内心总会充满激动、充满自豪。”

第48届世界乒乓球锦标赛由国际乒乓球联合会主办,上海市人民政府和中国乒乓球协会承办,共有147个国家和地区的1500多名运动员、教练员和官员参赛,当时不仅创下了世乒赛历史上参赛国家(地区)和人数最多的纪录,也是上海开埠以来举办的参加国家(地区)和人数最多的国际大赛。在比赛中,中国乒乓球队表现出色,囊括了五个项目的冠军,为祖国赢得了荣誉,而同样值得我自豪的是,作为世乒赛的主要组织者之一,在上海市委、市政府和国家体育总局领导下,在国际乒联指导下,我和我的同事的许多改革设想得到了实施,许多创新建议变成了现实,世乒赛突破了传统的办赛模式,在各个层面上充分彰显了海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的独特城市精神,赢得了国际乒联的极高评价。

以人为本的世乒赛

上海世乒赛是北京奥运会前最重要的世界单项大赛,市委、市政府把办好世乒赛作为服务全国、服务北京奥运会的具体体现。

在世乒赛筹备之初,我就有这样一个想法:要从大处着眼,小处着手,从细节上下功夫,做文章,办成一届以人为本的有温度的世乒赛。

为了让所有客人感觉宾至如归,上海世乒赛在整体布局上就透着浓浓的人情味。经过多种努力,我们把人员均安排入住毗邻赛场的宾馆,最远的车程不超过十分钟。运动员和来宾抵达宾馆,按照“先入住后报到”的原则,房间钥匙连同组委会的心意——上海市内交通卡、上海市中英文地图、雨伞、大白兔奶糖等递送给每一个人。针对不同口味,驻地宾馆准备了5套菜单,还根据比赛赛程,调整供餐时间,保证所有运动员和来宾都能吃上热气腾腾、美味可口的饭菜。在各指定宾馆到赛场之间,专门安排了定时班车。为每位参赛者办理了人身意外保险,为每个代表团配备了联络员。医疗保障方面,除了两家指定医院都设立运动员及来宾就医“绿色通道”外,还在他们下榻的宾馆设立医疗点,第一时间处理“头疼脑热”问题。

按照国际一流标准和要求,在上海体育馆北大厅和整个大舞台区域,搭建了面积约2500平方米的新闻中心,为来自31个国家和地区的296家媒体的886名记者提供媒体运行服务。许多记者反映,这是他们采访过的国际大赛中最方便、服务最到位的一次。为了吸引和方便更多市民到现场观赛,我们特地将比赛时间定在我国“五一”黄金周期间,赛场定在市中心区域交通便捷的上海体育馆,并且以中低价位的票价让市民都能“看得起”。赛事期间,还协调地铁和公交部门,增加线路和营运班次,延长营运时间,并加配交通协管人员,确保观众乘车安全有序。整个大赛期间安全保卫工作百密无疏。

这种 “以人为本”的服务理念温暖了世乒赛每一位来宾、参赛者和观众的心坎,她体现了赛事组织如绣花般的精细,也凸显出上海人民的友善和热情。而这正与北京奥运会所倡导的“人文奥运”相呼应,有媒体评价说:上海世乒赛为北京奥运会提供了一次成功的样板。

全民参与的世乒赛

上海被誉为中国乒乓球运动的摇篮,曾培养出徐寅生、李富荣、郑敏之、曹燕华、王励勤等不同时代的众多世界冠军。我觉得举办世乒赛,正是进一步推动乒乓球运动在上海发展,让乒乓球成为人人爱运动、建设健康城市的良好载体。所以,我与同事们策划了一系列宣传造势活动,其中,最引人注目的就是以千台万人乒乓赛为代表的群众性乒乓球活动。

打破吉尼斯世界纪录的千台万人乒乓球赛,拉开了以“世乒赛向我们走来”为主题的系列活动序幕。2003年9月27日,在上海体育场火炬台广场上、东方明珠广播电视塔下、上海展览中心大广场里,乃至学校校园、社区弄堂里,都摆开了乒乓球台,上海籍世界冠军“一呼百应”,引来万名市民参与,年龄最大的是77岁的老太太,最小的则是稚气未脱的5岁男童。其中,在上海体育场火炬台主会场摆开了150张球台,主球台更是别出心裁,在那一张内弧长5米,外弧长12米的“超大扇形七彩球台”上,世界冠军曹燕华、张德英、江嘉良同幸运球迷对垒,声势浩大,盛况空前。

在倒计时一周年、100天、50天、40天、30天、20天、10天等每一个重要时间节点,我们还精心设计了与之对应的群众性乒乓球比赛和活动。久负盛名的 “新民晚报红双喜杯”迎新春乒乓球赛就是在世乒赛倒计时100天之际应运而生,迄今已连续举办了15届。我们还借助电波、荧屏、网络及现场互动等形式,大张旗鼓地开展活泼多样的宣传推广活动,世乒赛慈善义拍、世乒赛大型电视座谈、市民挑战世界冠军、世界冠军基层辅导、老球迷忆世乒往事、残健同行迎世乒、记者植树迎世乒、少儿制作乒乓玩偶等。上海市民还以东道主的姿态发出“当好世乒赛文明观众”的倡议;7000余名大学生争当世乒赛志愿者;上海企业也积极支持家门口的世乒赛。

在全民关注、全民参与的氛围中,小小银球吸引了全世界乒乓球爱好者的目光。七天比赛,上海体育馆平均每天上座率达9成以上,而晚上比赛基本爆满,决赛更是人声鼎沸,一票难求。据统计,世乒赛13场比赛,现场观众总数突破10万,仅门票收入就达1180万元。

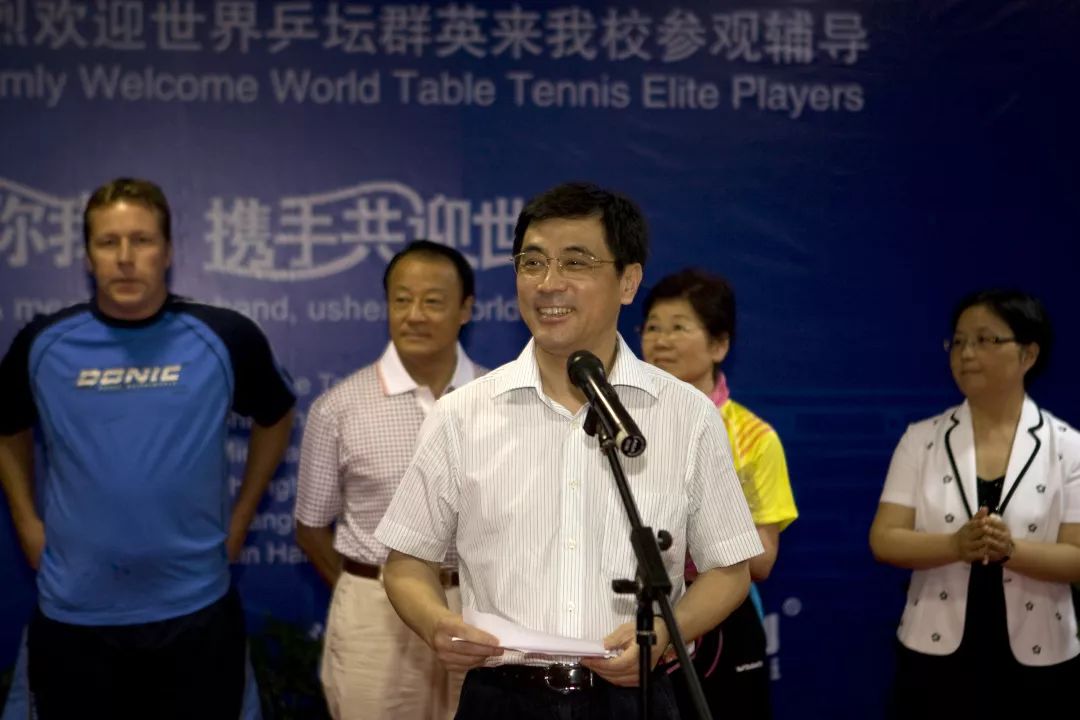

作为上海乒协主席,陈一平现在经常跟国际乒联终身名誉主席徐寅生一道参与民间乒乓球活动

弘扬文化的世乒赛

翻开上海世乒赛日程表,一股浓郁的文化气息扑面而来,乒乓嘉年华,国际乒联科学大会、代表大会、妇女论坛,但最为人们津津乐道的是世乒赛的开、闭幕式庆典演出和与世乒赛同期举行的世界乒乓文化博物展。上海世乒赛展示的独特文化魅力,内涵深刻、影响深远、富有时代感,成为一届创意无限、弘扬乒乓文化的盛会。

乒乓球从英国的“桌上网球”起源,迄今已有一百多年历史。在年轮的变革中,积攒了深厚的文化底蕴。在取得世乒赛举办权后,我就在思考如何将文化元素更好地融入本届世乒赛中,努力将单纯的乒乓球比赛演绎成既有精彩的赛事,又融汇各项以乒乓为主题、展现乒乓文化的一次盛会。为此,我们在世乒赛历史上首次举办了世界乒乓文化博物展。从国际乒联洛桑总部选出700多件精品,中国体育博物馆及一些私人乒乓球文化收藏家提供了一批极具纪念价值的物品,给参赛人员和中外观众带来神奇的体验,让观赏世乒赛成为一种全方位的享受。

而我们精心设计的恢弘大气的开幕式,更将乒乓文化元素发挥得淋漓尽致。开幕式选择在东方明珠广播电视塔广场举行,利用东方明珠11个圆球与乒乓球11分制的巧合,借助上海城市璀璨夜景,演绎了一台具有中国特色、上海特点、乒乓特征的开幕式,为世乒赛画出了美妙而浓重的一笔。开幕庆典演出《乒坛畅想》极具视觉冲击力和震撼力,凸显“团结、友谊、交融、发展”的上海世乒赛主题。最为感人至深的一幕,是当时世界上最年长的世乒赛冠军、来自罗马尼亚的84岁的罗齐亚努,带领着中国的徐寅生、李富荣,日本的木村兴治,克罗地亚的舒尔贝克,韩国的刘南奎,中国的蔡振华、刘国梁等世界乒坛标志性人物走过那条“冠军之路”。当一个个曾经熠熠生辉的人物沿着由从1926年首届世乒赛到2005年的“数字年轮”组成的冠军领奖台拾级而上时,岁月与经典在这里凝聚,光荣与梦想在这里闪烁。《乒坛畅想》这一幕被中外来宾誉为世乒赛历史上“最成功、最精彩、最难忘”的杰作。

通过向社会广泛征集而产生的世乒赛会徽和吉祥物设计,内涵丰富,匠心独具。为上海世乒赛量身打造的会歌《梦园春天》,旋律悦耳动听,歌词琅琅上口,传唱至今。

上海世乒赛不仅有精彩的乒乓赛事,更是展示乒乓文化的盛会

冠军团聚的世乒赛

我从小就是一个文体爱好者,尤其对乒乓球运动情有独钟。在我心里,一直非常崇敬那些为祖国争得无数荣耀的乒乓球世界冠军。到体育部门工作,特别是担任中国乒乓球协会副主席、上海市乒乓球协会主席以后,我与乒乓球的联系就更紧密了。这大概也叫作“缘分”吧!

当初在策划组织上海世乒赛系列活动时,我就在想,能否利用这个机会把那些散落在世界和全国各地的曾经为国争光的历届乒乓球世界冠军请到上海,一来可以给历届乒乓球世界冠军创造一个团聚的机会;二来能够让他们感到虽然退役多年,有的已在海外定居,但祖国和人民没有忘记他们;第三,可以让他们通过参与世乒赛的各项活动,真切感受到祖国日新月异的可喜变化;同时,他们的到来也能唤起人们对往昔青春岁月的美好回忆。

经过与中国乒乓球协会磋商,这个计划被排定为上海世乒赛重要活动之一。世乒赛开幕前一天,50位乒乓球前世界冠军齐聚上海。2005年5月1日上午,第48届世乒赛组委会主任、时任上海市委副书记、市长韩正,组委会副主任、时任上海市委副书记殷一璀,组委会副主任、时任上海市副市长杨晓渡,在锦江小礼堂会见了来沪的世界冠军,同他们亲切交谈并合影留念。韩正同志高度评价历届世界冠军为中国乒乓球事业作出的杰出贡献、为促进世界乒坛友谊与发展所做出的巨大努力。

冠军们在上海期间观看了比赛,游览了市容,还参加了一系列活动。他们深入企业、学校,辅导市民和乒乓新苗,与市民冠军对垒。无论是在上海红双喜公司、冠生园集团,在巨鹿路小学,还是在金茂大厦,这些宿将走到哪里,都引起了轰动,他们让许多人心中涌起对“国球”的温馨回忆。而这些老冠军们在享受上海高规格接待与市民热情欢迎时,也激动不已,“回家的感觉真好”,可以说是参加大团圆活动的世界冠军共同的心声。

同心协力的世乒赛

为了成功举办这届世乒赛,我作为组委会负责日常工作的同志,殚精竭虑,付出了极大的努力。有一次,因为劳累过度甚至引发了心脏病,但我仍不肯休息,在办公室里边吸氧边工作。然而,我也深知,要举办世乒赛这样的顶级大赛,一个人的力量是十分有限的,必须依靠一支有能力、敢担当、肯吃苦、讲团结的合作团队共同拼搏方能成功。

说到团队,我必然会想起在世乒赛筹办过程中给予我指导和帮助的我所尊敬的领导,还有我的那些同事们。我的那些同事,尽管来自不同单位和部门,但都是特别能吃苦、特别有责任心的人,他们富有朝气,勇于开拓,能够主动奉献,为了集体荣誉不惜牺牲个人利益,尤其是在各个关键节点上,大家表现出了高度的责任感和使命感。由于工作性质关系,一些部门在赛事期间每天上午七点到岗,一直要工作到次日凌晨两点多。虽然非常辛苦,但大家都有一股子劲,为了服务好中外来宾,为了世乒赛的圆满成功,硬是撑到了赛事结束。我至今还珍藏着一份世乒赛工作人员名单,每每想起世乒赛,谈起世乒赛,我必然会想到、谈到我的那些同事们。

给我留下深刻印象的,还有世乒赛志愿者。从7000多名报名者中挑选出的700名大学生志愿者,全身心投入世乒赛服务工作。许多同学把担任世乒赛志愿者作为锤炼自己、了解社会、增强能力的一次难得机会,不计报酬,不提要求,在各部门的工作中起到了很好的助手作用。

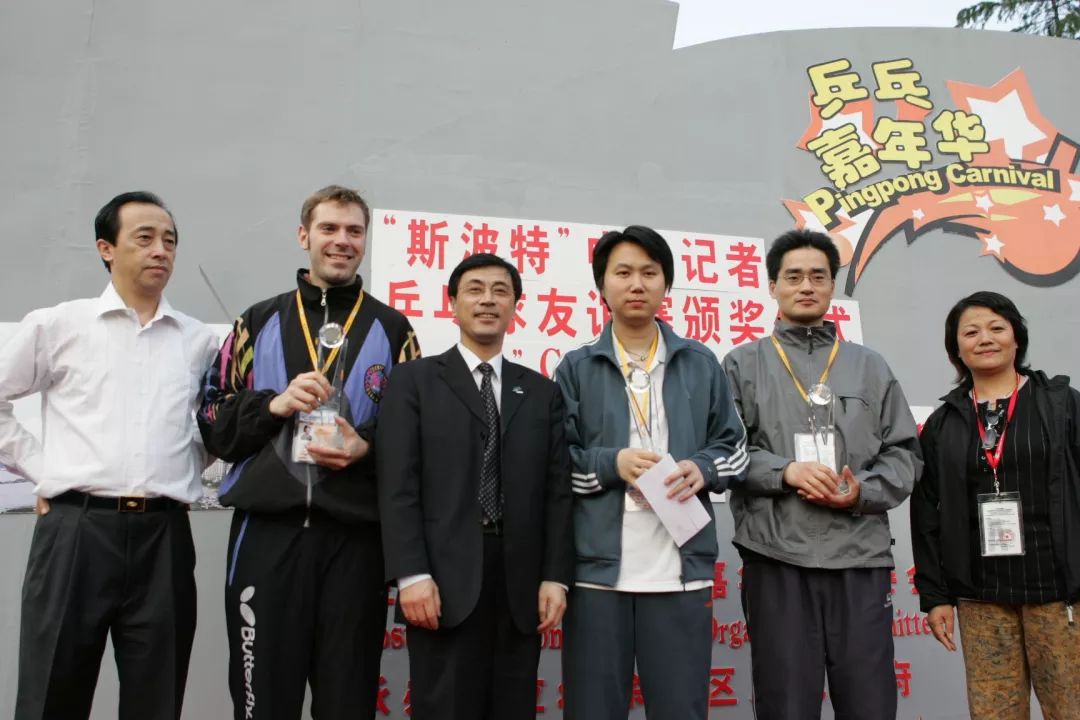

我还要特别提到新闻界的朋友们。是他们坚持正确的导向,营造良好的舆论氛围,把世乒赛送到了观众、听众和读者面前,传到了世界各地;是他们把世乒赛活灵活现地呈现在人们面前,使更多的人了解世乒赛、喜爱世乒赛、参与世乒赛、难忘世乒赛。可以说,新闻宣传是上海世乒赛出彩的一笔。作为时任上海市体育局新闻发言人,我感谢他们!

陈一平为记者友谊赛颁奖

时任国际乒联主席沙拉拉先生在上海世乒赛闭幕式上动情地说:“世乒赛虽然只有五座奖杯,但我想颁发第六座奖杯给上海人民,你们为世界奉献了一届最难忘的盛会”。上海世乒赛书写了永恒的经典,开创了举办国际大赛的上海模式,为上海建设国际体育赛事之都奠定了基础。

(图文来源乒乓世界,如有侵权请联系删除)

往期精彩回顾

刘诗雯爆笑详解为啥这样看奖杯,赛后谈团体世界杯目标

精彩回顾:2018精彩集锦

精彩回顾:许昕十佳球

精彩回顾:2019年中国公开赛十佳球

精彩回顾:全场最佳脚步_柳承敏(传统直板之王

你与世界

只差一个

公众号

看到底,点个再看~