关注“史已至此”,大家一起来读史。

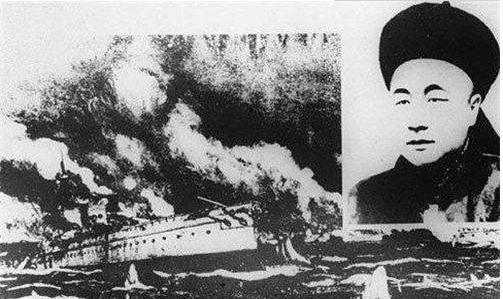

公元1894年,因朝鲜战争而导致的中日甲午海战爆发。虽说在海战初期,北洋舰队因突遭偷袭而处于极为被动的地步,但在经过一番血雨腥风的抗争之后,整个局势已然有所缓解,可由于国内主和派势力的逐渐膨胀,朝廷上希望“停熄烽火而睦邻友好”的呼声越来越高。再加上李鸿章本人希图保全个人实力的私心作祟。

北洋舰队由最初的积极备战转入龟缩不出的战略布防阶段。如此一来,如此一来,无疑给了狼子野心的日本人趁机抢夺制海权的时机和契机。之后,随着“睦邻友好”的奢望的破灭,已经棋差一招的北洋舰队终于被日本的联合舰队完全吞噬。数十年苦心经营才有的近代海军,至此烟消云散,化为春梦一场。

PART 01

一个落后的国家,如何支撑得起现代化的海军建设

严格意义上来说,中日甲午之战是近代史上败得最惨烈且最窝囊的一次战役。此战之后所签订的《马关条约》给中国人带来了无穷无尽的屈辱和羞耻。

就目前所能接触到的有关甲午海战的材料数据而言,在海战之中,日本主力舰队大多受损严重,而且受损之处又大多为船舰要害之处。再加上中学教科书对此次海战的叙述,我们完全有理由相信,战斗之中的北洋舰队也是可圈可点的。并不是畏葸不战,至于邓世昌等人更不是孟浪无谋之辈。故此,在我看来“甲午之败,非战之罪也”。

所谓“邪路相逢勇者胜”北洋舰队在受敌偷袭的情况之下,尚且能够有此反击,已足以无愧国家了。而真正于国有愧,于民有疚的,应当是那群“深居庙堂之上,夸夸其谈,坐谈清议的文武大臣”以及那位“深居简出、牝鸡司晨”的慈禧太后。正是他们的怯敌畏战,首鼠两端,才导致了甲午海战的战败。换言之,是陈旧的国家体制,老旧的封建思想,腐朽的官僚作风,葬送了中国近代史上第一支海军舰队,令我中华在亡国灭种的深渊之中苦苦挣扎,不仅如此,甲午海战的惨败,更加昭示了一个真理:一个落后的国家,负担不起一支现代化的海军舰队。

PART 02

清王朝的笑话——以骑马射箭对付坚船利炮

所谓“工欲善其事必先利其器”,打从海战一结束,为何相对老牌的北洋舰队,在面临刚刚组建不久的日本海军时,会如此的不堪一击?而在屡次击中敌方船舰要害的情况下,却又不能成功击沉日本的联合舰队?为何一场海战下来,经验丰富的北洋舰队全军覆没,而初具规模的联合舰队却能保持零沉没的战绩?等等疑难就时刻萦绕在每一位有识之士的心中。

后来,随着接触的历史史料的增多,我们才知道,原来自北洋舰队组建成编后,由于经费问题而再未曾补充、更换过舰只。所以,相对于后来组建的日本舰队而言,北洋舰队无论船舰装备还是武器弹药,甚至于海军作战战略,都是远不如日军舰队来得先进。

曾在一份报纸上看过这样一个对比,即:日军船载大炮的射程是远远超过清军,而日军大炮发射的频率亦远远高过清军。此外,日军的弹药准备更是远较清军而充沛,先进。而弹药准备的落后和不足也就能说明为何北洋舰队数次集中日军主力舰队,却始终没能将将其击溃的原因了。就此而言之。中日甲午海战,完全是一场无论是军事装备、还是战略意识都不对等的战争。是一场与船员个人素质无甚相关,与国家政治体制密切相连的战争。

PART 03

局势大坏之后——纵使左公在,大势又能如何?

固然,左宗棠本人的军事才能要优甚于李鸿章,但就甲午海战而言,实事求是的讲,即便由左公领导,其最终结局亦不会有任何奇迹。“战争是政治的延续”,已经在庙堂之上就已经未战而先败的清王朝,只顾着争权夺利、尔虞吾诈、苟且偷安的清王朝;对夷洋外敌充满天然惊惧的清王朝,哪里还有挺起腰杆来与日本人大干一场的勇气?

再说,就训练海军的角度而言,个人始终认为,左公或许尚不如李鸿章来得娴熟而精巧。毕竟,早在剿灭太平天国之际,李鸿章即在曾国藩的授意之下,留心于新式海军的组建,再加上当时身处上海的他,又与英法美意等国外使多有交流合作,对海军之组建、架构、分工、培训等多有了解和研究。而这些都是左宗棠本人所没有的,或者说是其天然的劣势。故就此而言,在我看来,陆军作战,李不如左,海军作战则左不如李。

更何况,甲午海战,远不是一次简单的军事行动,而是中日两国政治博弈的延续,是庙堂之上的领导层的意志比拼。以慈禧安于世故,苟且偷安的执政风格,怎么都不可能是狼子野心,旨在中华的日本侵略者的敌手。只此一点,就已决定了甲午海战的必败之局。纵是韩白卫霍之流复生,又能如何?

声明:文章系原创,图片来自网络,如有不妥,请联系本人及时删除。

—END—

推 荐 关 注

走对路,发现世界

走错路,发现自己

环寰游走(hhyouzou)

带你发现世界和自己

这是一个走心的旅行号