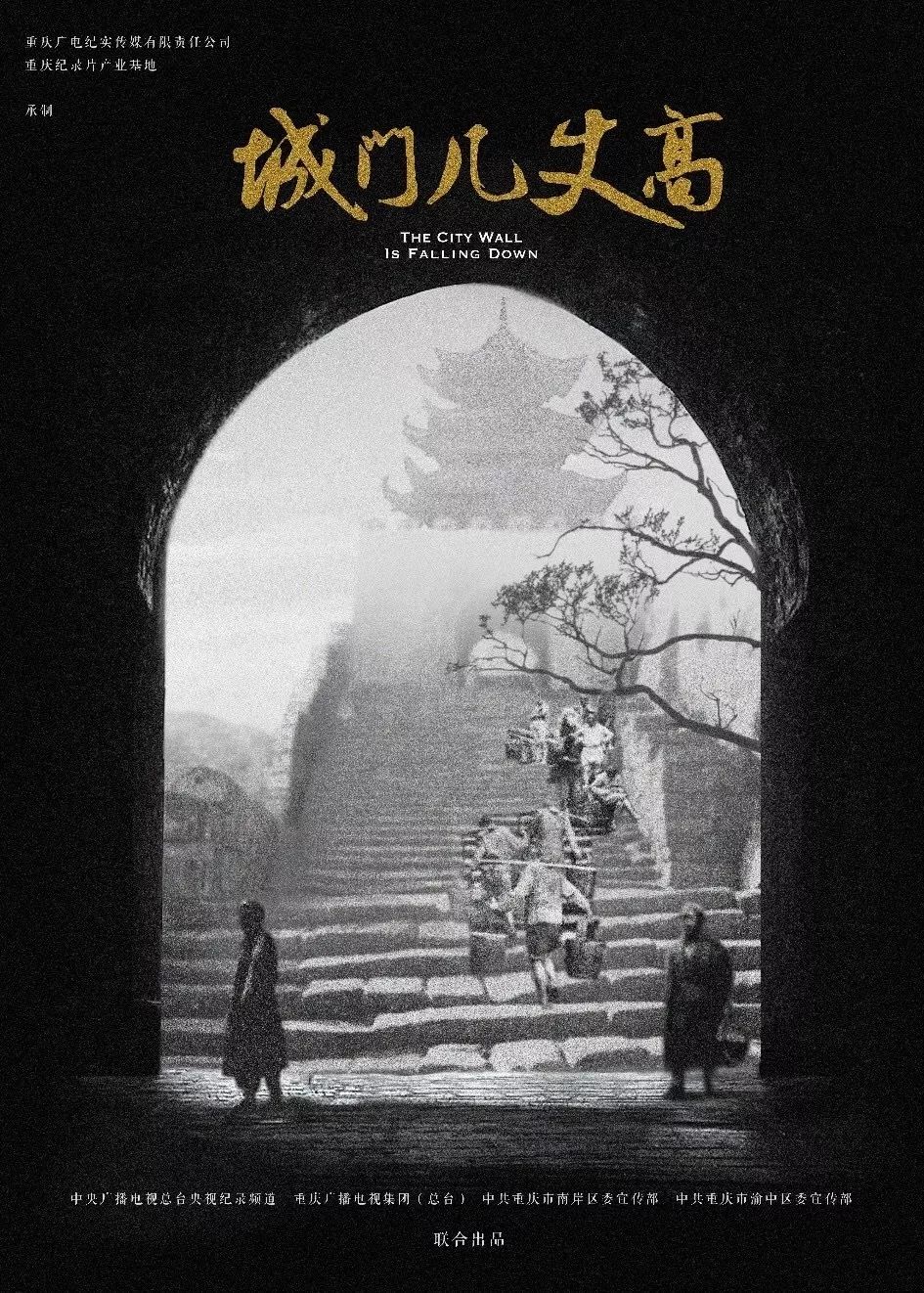

“城门城门几丈高?

三十六丈高。

骑马马,坐轿轿,

城门底下走一遭。”

要读懂一座城市,不止于景点、商业街和高楼大厦,更重要的是了解那些深埋于这座城市血脉的历史文化。

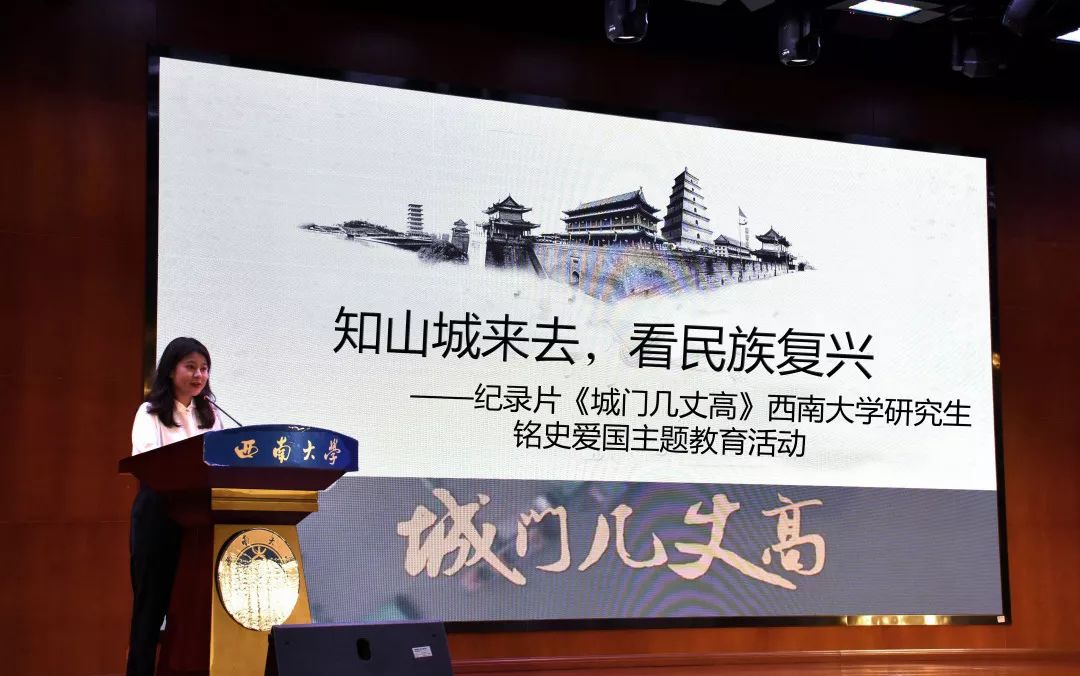

10月22日,“知山城来去,看民族复兴”——纪录片《城门几丈高》西南大学研究生铭史爱国主题教育活动在第二学生活动中心107室顺利举行。本次活动由西南大学研究生会主办,由研习中心具体负责开展,活动通过分讲人讲解和分段观看纪录片的方式,向研究生会全体成员再现了重庆充满不屈和抗争的开埠史诗,带领大家一起走进北碚的过往岁月。

校研会副主席黄路琦在开场介绍中谈到:在70周年之际,我们很荣幸能够享受到类似《城门几丈高》这样的文化大餐,特别是在重庆,我们身处北碚,其中城市所蕴含的文化历史和传承,都不断的在提醒我们在回望历史的过程中,思考我们作为新时代的研究生应该承担什么责任;我们身处在有着丰厚历史文化底蕴的北碚,在弘扬传统文化、增强民族自信的道路上,应该怎样为民族复兴奉献自己的力量。

一、自强不息城门开

19世纪末,列强肆意的扩张逐渐从沿海深入内地,并将目标锁定在了重庆,“利川号”和“蜀通号”成为列强打入川江航运市场的关键一步。中国日渐衰弱,外国人日渐骄纵,这哪是一个人或一件事的责任,国家若能自强,则可自立于世界,否则将来的事情难以预料。城门大开,一切都在快速发生变化。

二、实业救国舵把子

西方列强入侵,中国民族企业在困境中缓步发展。救亡图存的奋争之下,留学归来的第一代民族资本家何鹿蒿积极响应“开办实业”的号召,成立了鹿蒿玻璃厂,扛起民族资本主义发展的大旗。时任峡防局局长的卢作孚,清剿猖獗百年之匪祸,积极兴办实业,狠抓经济建设,推动建成北川铁路,指挥宜昌大撤退,挽救了抗战时期整个中国的民族工业。北碚在卢作孚的带领下,从一方偏远荒苦之地,逐渐搭乘上现代化的列车,并于1936年正式并入国家行政序列。硝烟散去,繁荣初及,但先辈们“实业救国”的呐喊仍激励着一代又一代重庆人迎着历史激荡的大潮、去追寻一个国家和一座城市的梦想,久久回荡。

三、烽火陪都龙门阵

战争,可以摧毁人的肉体,但无法征服人的精神。抗日战争使重庆从四川的重庆变成了全国和全世界的重庆,从一个默默无闻的省辖市成为了国家的中心,成为了整个中国抗战大后方的中心。重庆在历史的洪流中一直奋勇向前,在战争的考验下始终屹立不倒。坚守在这座城市里的人们,也用自己的行动诠释了什么是“愈炸愈强”,什么是“不屈不挠”!直到今天,这种坚韧,依旧影响着这座城市,影响着新时代的年轻人。只有创造过辉煌的民族,才懂得复兴的意义;只有经历过苦难的民族,才能在复兴的道路上迈出更坚定的步伐!

在现场提问和采访交流环节中,同学们积极参与互动,分享自己的学习感悟。

杨喜:对于我这个来西大读书的外地人来说,北碚的魅力不止于她独特的地形与建筑,而在于背后的发展历程和底蕴。纪录片用深入浅出的语言给我们展现了她的过去,也让我更期待她的未来。同时作为一名研究生干部,我应该铭史爱国,不忘初心,努力奋斗,实现自我与国家和民族的共同发展!

周红:通过记录片我们看到,先辈们为了更好的发展,一直都不断的学习,正是先辈们不惧困难的努力,才让我们有了现在和平安定的生活。所以作为西大的学子,我们应该为国家的昌盛贡献出自己小小的力量!

研工部思政办主任吴睿老师在活动总结中和同学们谈道:“与一座城市的缘分值得也应当珍惜,我们不仅要关注现在的重庆、未来更加现代化的重庆,还要不断回望历史,了解过去,思考城市的过往,我们怎么来见证。卢作孚先生就任的峡防局只有120人,却在艰苦异常的条件下变“不可能”为“可能”,带领大家为北碚带来了翻天覆地的变化。作为新时代的研究生干部,也应该注重团结与内部建设,注重凝聚组织力量,以做出更好的成绩。在流量横行的时代,研究生更应该沉淀下来,积极储备知识,培养人文情怀,提高人文素养,提升综合素质,拓展生命的宽度。观看影片,思考历史,战火纷飞的年代,人们尚怀揣救国志,兴国梦,新时代的年轻人当更加自立自强。”

本次学习活动带领大家追溯山城的近代风云,了解北碚的历史文化,也让大家更加明确作为新时代的研究生所肩负的历史使命与强国重任。伟大事业都始于梦想、基于创新、成于实干。新时代是奋斗者的时代,事业因奋斗而成功,学生干部靠奋斗而成长。积极传承文化,努力放飞梦想,在新时代青年的努力奋斗之下,中华民族伟大复兴的脚步将更加稳健。

谓华夏百年沧桑,

山河巨变,

吾辈中华儿女当自强!

研之有理网络文化工作站 · 出品

来源丨西南大学研究生会

编辑丨季焕

校审丨袁锦邑 王广琪

投稿邮箱:swuyjsh_wechat@sina.com