中国绘画是中国传统文化领域内一个重要的组成部分,它是中华民族炎黄儿女们心血的结晶。无论在绘画方法,绘画理论以及由此形成的丰富的精神内含和文化背景等方面都是以鲜明的特征来体现着东方人特有的精神世界和审美情操,并借此传播给西方社会,籍以架起一道文化通途勾通着彼此之间的精神家园。

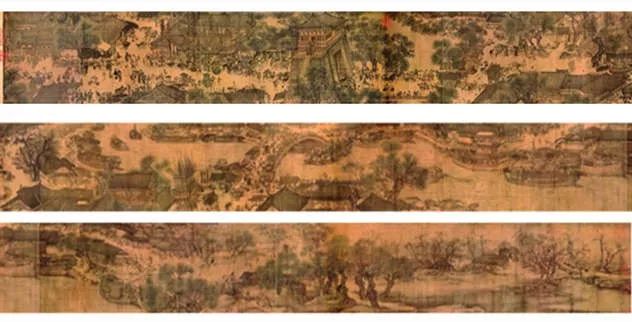

《清明上河图》就是代表着传统中国绘画的优秀的作品之一。近年来随着我们对传统的文化回归和反思,对《清》图由浅入深地进行了不少的研究与分析,从中获益颇多,其中在一些研究领域中还有突出的发现和认识,这可以说是一件令人可喜的事。对于传统文化中的稍华我们需继承,对于其糟粕应以迸弃。但楮华和糟粕何以区別?我认为对传统来一番彻底地研究足很有必要的,它可以使我们以更加清醒的头脑来把我我们今后的发展道路。《清》图成画于北宋徽宗时期,作者张择端系宋代宫廷风俗画家。图中所描绘的是清明时节北宋都城汴梁一带的城池和人物风情等景象。画卷场面宏大,内容丰富,人物形象生动传神,刻画细致入微,运用了纯粹写实的表现手法等特色,是唐宋以来古典写实绘画风格的典范作品。其中的一些绘画特点在现代看来都是极其超前的,给我们留下了在900多年后的今天看来都是极为珍贵和可行的经验。例如,在画面的构思、取景方式方法、造型的特点以及表现风格等方面都极具价值,这些代表着我们中国绘画的本质特征,它是有别于其他民族绘画艺术的内容的。正因如此,对《清》图从各个方面作一番深入细致的研究是很有必要,也是大有裨益的。本文试就《清》图中运用的透视方法作些分析,以求得以管窥豹的效果。这是《清》图的精髓,是构成整幅绘画的骨架,也最能代表中国绘画的重要特征之一

说到绘画就不能离开眼睛,用眼睛去观察、描绘、欣赏着画面和景物。通过眼睛去观察的方法就要采取透视法。透视的定义可解释为一种描绘物体的方法:使被描绘的形象在距离、深度各方面与眼的感受相符。“透视”所具有的这种性质,使得它在一幅绘画定稿之初就已确立。画家通过适当地运用它体现出创作的意图,使所要描绘的图象合乎情理地安排在画面上,有利于画家自觉而主观地调整所要描绘的内容。在作品的整个完成过程之中,“透视”也是形影不离地伴随到底地,它和所塑造的形象构成了画面的主旋律。《清》图在透视方法的运用上是极其成功和极其有特色的,由于成功地运用使得画面里的人物以及周围的城市环境在布局上符合客现场景,同时又能主观有效地突出重点部分,画面由此而达到了和谐、生动、内容丰富、层次分明的多层艺术魅力。该画呈左右走向的横幅长卷,由于画幅的格式和画面里场景的特点,画卷是由三个主要的部分组成,这就确定了画家不可能采取定点透视的方法(即焦点透视),而是采取了散点透视法(即多个视点)。这样,画面中的景物不因受到观察角度的限制而有所约束,相反它极大地给画家提供了自由组织画面、发挥主观创造力的空间。在不破坏画面整体的基础上,大胆对局部描绘的物体进行调整,改变僵化不变的视觉领域并有效地分割处理画面的空间,使画面的美学原则精彩纷呈。

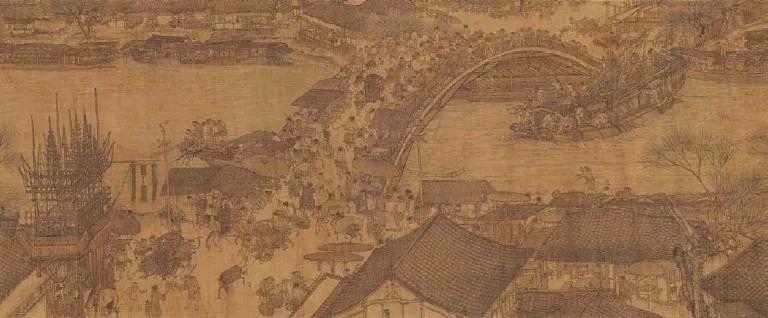

具体而言,《清》图整幅画卷采取的是髙处俯视的透视角度,这使画面能够容纳下丰富清晰的景物,描绘出更加深广的空间范围,传达出咫尺千里的视觉和心理感受;从更深度的层面来看,透过绘画的表面现象,我们不难体会出宋代祖先们的理想追求所表达的雄伟博大的东方宇宙观,一种人类与自然的合二为一的亲切感,这正体现出画家的敏感与良知。《清》图从宏观角度切入.找到了描绘这一主题的贴切位置,史诗般的汴梁清明时节的场景便展现在了我们的眼前。在整体把握的基础上,画卷又分作三个部分,这三个部分之间既相互衔接又相对独立。说它衔接是因为这三部分场景虽描绘内容不同但部分与部分之间是环环相扣无有一丝分离生吞之感,犹如一气呵成。说它独立,是因为每段景物在具体处理上所釆用的透视角度又有所变化,这又是和画家的创作意图紧密相连的。例如,卷首第一段描绘城外郊野的场景中,作者采用了低视点的视角度,选择了远距离景物来构成画面内容。选择这样的透视法就使画面内的丛林、农舍、牲畜以及三两个人物和我们的观众产生了距离感,感觉到了朦胧而飘忽不定的暮春时节清晨郊野的荒寒、疏远、幽静的氛围,它仿佛唤醒了我们那呼吸到山林中清新空气的知觉,听到那城外泥道上三两个人的谈话声和脚步声。运用这个透视角度,画家准确地塑造了这一特定时令的场景特征。第二部分是虹桥为主要的场景控制着画面的主要位置,同时它也是整卷的中心。画家在透视角度上采用了较高的俯视角度,这和卷首的第一部分造成了差别。正因为如此,虹桥在这一部分乃至整幅卷上达到了极其突出、鲜明的视觉效果。画家巧妙地运用了髙俯视角度下大的桥面空间详尽而生动地刻画出那熙攘、拥挤的商旅、摊贩等行行色色的人物,这些众多的人物并没有造成杂乱无章和不和谐的感觉,他们和桥面形成了恰当的视觉效杲;在桥洞内画家描绘了正待过桥紧张、忙碌的船工们撑着巨型货船的场面。这组喧嚣嘈杂的景象又呼应了桥面,桥上桥下融为一体,把虹桥的繁华景象作了真实的描绘。画家采取的这一透视法正有利于这一场景的描绘.取得了画面饱满、重点突出的效果,成功地烘托出桥上、桥下的生活场景。第三段是整輻画的末尾部分,描绘了城门内外的街道、驼队以及往回去的行人等景物,画家所釆取的是低视点的俯视角度,在距离上也和画中景物有所靠近,描绘出雄伟高大的城门和纵横交错、鱗次栉比的街道。这种低视点避免了和中间重点部分之间的冲突,造成主次分明的感觉,同时又呼应了第一部分,使画面首尾相连,浑然一体。通过以上的分析,我们得知,画卷随着场面的展开,透视的角度变化在画面中起着极为重要的作用,它能使画面有主次之分,也能使画面在延伸之中有了起伏的运动感。众多的内容和复杂的场景在构成上能主观地加以强调和减弱,避免了因处理不妥而出现的枯燥乏味之感,这充分体现出画家在对绘画的本质把握上成熟性和前卫性,显示出惊人的智慧和创造才能。

全画在人物、车马的处理上也颇具特色。这幅画中人物总共有800多人,要知道在有限的画卷上描绘如此众多的人物是极其困难,况且此画还描绘有城池等场景,它就规定人物的尽寸大小和活动有空间范围,这实在是一项艰巨而耐心的工程。如果这些众多的人物仍然采用俯视的透视角度进行描绘,势必造成变形以至影响画面主题的表达。这时,画家则采取了平视角度来处理具体有人物,车马,反而起到了良好的视觉效果,这些形象在场景里并没有感到生硬和不舒服,却达到了真实可信的感觉。在平视角度下来观察这些人物感到是如此亲密,仿佛他们离你的生活并不遥远,他们的举手投足都是生动传神、有血有肉的,真是巧夺天工。画中人物比例准确,甚至于一些细小的环节都被画家描绘了出来,这些都是在于画家很好地选择了适当的透视角度。从这一点我们知道了为了强调画面的一些部分真实和完善是可以对画面进行主观调整的,这也可以吸收运用到我们的创作活动中去。整体和局部是两个对应关系,既要注重整体的统一又要注意局部的真实和生动,二者缺一不可。有时会出现画家为强调,某一方面会故意削弱另一方面的情况来完善主观意图的传达,在今天的绘画中这种例子是司空见惯了。而《清》图能在早于现在的900多年前运用这些原理,不能不感叹画家的真诚和胆识。

以上的分析我们可以得出这样的事实。《清》图不仅在于真实客现地记录了宋代的都城及其风土人情,更在于成功巧妙地运用了绘画透视法,获得了画面统一修局触动传神的艺术特色,为后来的民族绘画向前发展开辟了广阔的创造天地。继张择端之后的赵盂、陈洪绶、任伯年等大家,都是在吸收前人优秀成果的基础上有创新、有所发展的,给人类留下了大量珍贵的精神财富。中国绘画的发展正是先辈们锲而不舍的探索和献身精神所推动的,它不仅在遥远的过去光辉璀璨,也会在今天和未来成为时代的座标。

文字来源:文献互助——《自贡师范高等专科学校学报》1997年第2期P65-66页

关注我们

关注《清明上河图》

走进不一样的世界