李颖章,山西高平人,毕业于高平市第一中学,现为山东大学新闻传播学院2018级本科生。

听到老师让写家乡,我的心“咯噔”一下,从小就最怕作文写家乡。我的家乡——山西省高平市,非一流省里一座名不见经传的小城。既无像海边城市青岛那样的红瓦绿树、碧海蓝天,也没有北上广那些大城市繁荣发达的经济。小而平淡,似乎没什么特色。以前总会在书桌前边转着笔头边绞尽脑汁想要写点啥。现在当我离开故土来到远方上大学,再去细细感受家乡,重新去挖掘定义家乡,才发现,我对她的了解远远不够。就是她,承载了我生命19个年华的整个情感,塑造了我的部分性格,于我,是特别的存在,永远不会显得单调乏味。所以由大到小,我想一一剥离开我成长的地方。

这省不是你以为的提到山西省,大部分人可能会哼起“哥哥你走西口,小妹妹我实难留”的《走西口》民歌,或是想到《人说山西好风光》,不过第一反应一定是煤,现在似乎已经刻板化为“山西都是煤老板”“山西到处是挖矿的”,再加上山地地形,给人一种灰烟弥漫的粗重感。的确,山西经济在很大程度上靠煤矿产业拉动,也是人们就业的主要渠道。但近年来随着国家对环保的重视、产业结构升级转型、煤炭资源日益枯竭等原因,煤炭产业的发展已渐渐式微。常能听到周围人的交谈“唉,挖不出煤了”“是啊,前几天xx工厂刚倒闭”,作为一名煤矿工人的爸爸也面临着下岗的困扰。到外面上学,听说我是山西人,身边同学总会说句:“山西的啊,那肯定家里有矿吧”,每次我都得一脸苦笑,无奈地解释半天。

每个人对于自己最亲近的事物都无比苛刻,譬如,父母永远都会苛刻要求自己的孩子,而孩子也最容易忽视父母的爱。对于家乡,人们也是如此,很多人往往会羡慕别的地方,归结于向往,却总是看不起自己所拥有的。山西便是一个让我曾经汗颜如今骄傲的地方。发生这一转变得益于余秋雨先生的一篇文章《抱愧山西》,吸引我的是标题“抱愧”二字,为何抱愧?文中余老从对山西“穷”的误解开始,正如很多人眼里的贫瘠之地,追随山西商人的历史脚步,发现山西商人所创造的巨大成就,虽然最后表达了对山西商人没落悲剧的感慨,但我却惊叹于历史上的晋商文化,更惭愧作为一个山西人,不了解她太多。于是慢慢走近她,被她深厚的历史与文化所折服,发现她是如此惊艳又富有魅力。

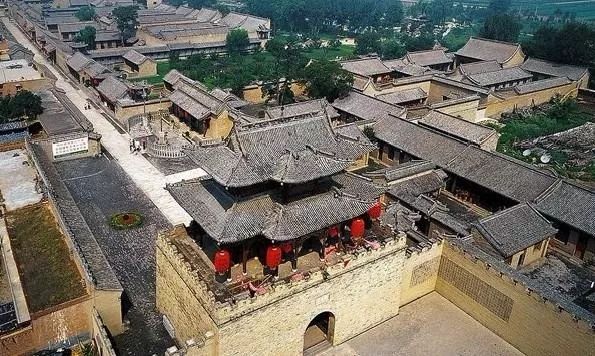

当面临生存的危机,山西农民做出了不同于以往“政治性反抗”的道路选择,“他们把迷惘的目光投向家乡之外的辽阔天地,试图用一个男子汉的强韧筋骨走出另外一条摆脱贫困的大道”——走西口。作为内陆省份,位于中原地区,历史上多为中央王朝管辖核心区,印象中的她很封闭保守,但晋商的出现让我分明看到了祖先身上的进取与开放精神。这可能是中国最早的创业者了,没有经验借鉴,背井离乡,前途迷惘,面临无数困难挑战,但山西儿女不相信命运不公的安排,用生命来换来后人的安宁幸福,前仆后继,不言辛苦。如此可敬!余老说“何谓山西商人?我的回答是:走西口的哥哥回来了,回来在一个十分强健的人格水平上。”晋商文化辉煌是因其晋商精神——讲诚信,永不言弃,眼光独特,能抓住时代机遇。曾经,晋商票号遍布大江南北,令中外瞩目,日升昌开中国民族银行业之先河,平遥古城曾被誉为“中国的华尔街”,现在人们常说山西人会做生意,其实是晋商精神在延续传承。

晋商之路

患难见真情,四海皆兄弟,山西人在闯天下的过程中,骨子里形成了一种直爽信任的兄弟情。想到妈妈常常说我性格直,莫非带着地域特色?伴随着晋商实力增强,山西出现了以乔家大院、王家大院等为代表的大院文化。不同于南方建筑古朴清新的特点,山西大院整体呈现封闭式四合院群落结构,沿中轴线左右展开,气势恢宏、深邃富丽。有些遗憾至今还未去过这些北方民居建筑菁华参观,我像大部分人一样,只在接触的影视剧中感受到大院主人过着的封闭生活,但当余秋雨先生在宅院中徜徉时,却“强烈地领略到一种心胸开阔、敢于驰骋华夏大地的豪迈气概”。看来,一处景观,尤其是人文景观,真正去过的人才能体会其内核吧。

山西晋中乔家大院文化园区

太多人关注山西宅院建筑,还忽略了被称为“世界三大奇塔”之一的应县木塔、“中国第一空中楼阁”悬空寺、“欲穷千里目,更上一层楼”的鹳雀楼……真的是一砖一瓦都凝固着千年时光。

山西人爱吃醋也是出了名的,醋被戏称为“山西可乐”,俗话说:广东人喝汤,山西人喝醋,正所谓无醋不成饭。其实,山西人喝醋没有大家想的那么夸张,作为调味品,菜中若是没了醋,总觉得吃起来没有滋味。老陈醋味香、口感醇厚,爱醋,不仅是口感认同,更是一种文化传承,醋的酿制已有300多年的历史。近年来推出的醋元宵、醋油条,甚至醋冰激凌的万物皆可醋,应是醋文化在现代社会的发展。

这个省在沉默中耀眼,像深埋于地下的宝藏,我还在慢慢挖掘,不够不够……

三晋大地上的高隆而平坦在这片三晋大地的东南部,坐落着我的家乡高平市。古称长平、泫氏,北魏时期已置高平县,因境内周围环山、中部为平地而得名“高平”。但这座叫“高平”的城在我心中还有另一层解读。

一直感受到的都是她骨子里的“平”,平凡、平常,小而不美。没有特色的旅游景点,只是一些并不出奇的山和全国很多地方都有的寺庙,旅游宣传做的不够好,游客寥寥。无数的煤矿工厂,空气污染比较严重,不算宜居,天空常常是灰白色的,而不是湛蓝。空气在冬天很干燥,还会伴随多数北方城市的雾霾。骑着自行车一个小时可以逛遍整个市中心,交通系统当然不会有多发达,在我上初二前,市里是没有通公交车的,后来仅有了1-5路公交,趟次少得可怜,每次得在站牌前等很长时间,等来的往往乘客爆满,像我这种急脾气的人根本没有耐心等。出租车也很少,没有通高铁,一直是绿皮慢火车,去年才终于开始修建太焦高铁。我曾一度特别羡慕那些一出生就能在大城市享受便利公交、地铁的孩子。

高平城有些灰白色的天空

小城人们出行远一点的习惯坐三轮车,许多年纪大的老人以此载客谋生,价格要的不太贵,兜里揣着几块零钱就足够,有时也见市民为了一块钱讨价还价。这些三轮车灵活小巧,早些时候各色各样,挂个布帘子当门,前面搭个棚子挡雨,后面车厢里摆两张长凳供乘客坐。后来都统一成红色漆皮的电动三轮车,有了插锁的门,车厢内也有了折叠的座位,挂上微信支付宝的付款码,还安上牌照,倒车也有提示音,算是正规化了。街道上常见扎堆的三轮车载客,亮丽的红色成为了小城一道风景线,这时候一些出租车司机不愿意了,认为三轮车无视交通规则,经常占道,影响交通秩序。记得有一阵子还流传说城管要取缔这些三轮车,建设文明高平城,但当然行不通,取缔会截断很大一部分人的收入来源。最后经协调规定了三轮车通行时间和禁止穿过的道路。

小城到处可见的三轮车

因为家住市郊,整个上学路程都较远,要穿过一段又长又宽的柏油马路,美其名曰“世纪大道”。幼儿园和小学我都是由父母每天按时骑着电动车接送的,家里服务我上学的电动车已经换了两辆,粉色的那辆款式比较老,大大的轮子,还有上面奶奶给我缝的座垫,软软的。小学时,我记得放学上学路上,经常会把小手插在爸爸的大衣口袋,望着随电动车一起移动的马路上的白线,不停问爸爸一些问题“爸爸,马路中间的线为啥是黄色的,而两边是白色的呢”“中间黄色相当于墙,是不允许车辆随便越过的”。小学那时候校门口早上有卖大米盒饭的,还摆着桌椅。起晚了来不及吃早餐时,就来这里,土豆丝菜,配着那种一块块的小辣条,味道极佳。没有公共电话亭,有时爸爸接我来晚了,我就去学校对面小商铺里的公用电话往家里打。还是这条“世纪大道”,初中我和一同学相伴骑自行车上下学,到上学时间就在楼下按着车铃互相呼唤,骑到学校后我们总会将两辆自行车锁在一起,这样既防盗,还相当于承诺了两个人要一起开锁,然后一起回家。

渐渐长大,我愈发觉得小城好小,还破旧,治理规划也不尽如人意,我甚至有些厌烦这个地方。高中的老师每天都在激励我们,要考名牌大学,去到北上广工作。我更加想早点离开,想赶紧逃离,就像子女嫌弃他的父母没有本事,渴望去外面闯下自己的一片天。直到真正离开家乡到远方上大学,才体会到小城是我的家乡啊,小却温馨。人与人之间的关系很近,淳朴热情,让人心里很暖。到外地大城市发现电动车有,私家车多,出租车多,公交几百辆,地铁也在开通,却唯独没有了那片红色的海洋,突然就想起初三那年冬天,一次晚上放学下起了鹅毛大雪,家里距学校挺远,我只能打车回家。记得很清楚,当时我在寒风大雪的晚上等在路边,又饿又冷,昏黄的路灯洒在地面白色的积雪上,把我的影子拉的好长。终于,远处出现一抹红色,我赶紧招招手,是一位老爷爷的三轮车,俯身坐下,一下便感到安心。一路我还提醒着老爷爷路滑慢点开,注意安全,老爷爷笑着说放心吧,都开了十几年喽。到小区门口我才发现自己忘记带钱,抱歉地跟老爷爷说上楼去拿,老爷爷摆手说着不用了不用了,我正好顺路回家,就相当于捎你一程了,天冷,快回去吧孩子。然后,那抹红色在“倒车,请注意;倒车,请注意”的声音中消失在茫茫大雪中。

到外面后对家乡的什么都格外怀念,连方言都想。都说山西省是全国方言最多的省份之一,确实,高平城也有自己独特的方言,交流用方言,听者和说者都感到亲切。大学假期回到小城,我到商店买东西,和店主交谈时,一时不习惯,用了句普通话,瞬间感到一种距离感,慌忙改口。想起高中私下和同学用方言聊着天,我们心照不宣自有一套表达。

想家时尤其想念家乡的味道,味蕾最是能抓得住人,也骗不了人,还真是刁钻。都知道山西人将面的创意性发挥到了极致,猫耳朵、揪片、剔尖、刀削面、焖面……各市还是有些差别。在高平我最爱的是卷饼,本来用家乡话它的名称不是这样表述,只能暂且将就一下。先在电饼铛上烙皮儿,然后把豆角、粉条、土豆、木耳等菜切精致再炒好,热热乎乎,不同于煎饼或是煎饼果子,直接将大片的生菜之类放入。吃时要自己卷,把菜盛在皮上,顺着翻卷,底部再往上一折,握在手里吃。还有刀削面,虽然已经传到全国各地,还创新了各种风味,我在外面也尝过几次,总感觉不对,都没有妈妈削出来的那份独一无二的味道。所以每次回去都会边大口嚼着面,边说:还是家乡的正宗。高平人还爱吃肉丸,无论鱼丸、虾丸、萝卜丸都替代不了,炸出后干吃、煮着吃或是泡在方便面里吃。记得去年寒假前的考试周我给家里打电话说想家了,爸爸一句“回来给你炸肉丸吃”就立刻安慰了我。

一直觉得,最能代表一个地方特色的还是美食小吃,所以每次旅游都必去当地的小吃街逛逛,现在的小吃街多大同小异,不过总有些特别的。高平小吃街在“古城路”,其实称不上是正式的小吃街,都是摆着小摊,没有摊位后面古色古香的精致阁楼,也没有一些旅游区的网红打卡店。高平烧豆腐是特色传统名吃,已有2000多年历史。在小吃街一角,简简单单一张板凳,一锅正在炉火上烧着的白里透黄、方方正正的豆腐,一袋豆腐渣蘸料,旁边是一摞碗,就构成了烧豆腐的摊子,“老板,来四块豆腐”,摊主会立刻给你洗一个碗,盛好豆腐,再挖一大勺蘸料递给你。特别是在冬日,吃完后整个人都是暖的。

就是这么普通的一座北方小城,何谈“高”?也许对她的感情投入越深,才越能体会到。她承接了山西省深厚的历史文化底蕴,境内多寺庙和山,定林寺、七佛山、大粮山、羊头山……以前总觉得一个地方若没了湖水,没有海,就少了灵气柔润,后来才发现山是厚重,每一座山都承载了一段历史。羊头山是中华民族人文始祖炎帝的故里,成为炎帝文化旅游区,神农氏遗址广泛分布,传颂着“精卫填海”的神话故事。大粮山是中国历史上著名的长平之战的发生地……

羊头山炎帝陵

属于晋菜系的“高平十大碗”闻名遐迩,由10道菜组成:水白肉、铬桃肉、碗子肉、川汤肉、肠子汤、豆腐汤、鸡蛋汤、天和蛋、软米饭、扁豆汤。甜咸搭配,一碗一个味道,谁家请客,吃酒席,这是必上的美食。酒席先上菜,菜品之后会上来一碗白水,用以清洗勺筷,再上甜食,很是讲究。

高平十大碗

“黄梨之乡”是家乡的又一美誉,想到广告学概论课上木影学长给我们分享他为家乡济南南山农场推出的“亲戚家”品牌,写到“故乡回得去,因为有亲戚”,每一颗果子都要过手多遍,经过多道工序,果农认真对待每一颗果子,如同自己的孩子,所以,每一颗果子都值得恭敬。于我而言,故乡的大黄梨也是这样,家乡独特气候孕育,乡亲们的汗水凝结,甜而多汁。逐渐还发展成产业链,被做成清热下火的黄梨汁,每次我感冒上火,不会去选择加多宝或王老吉,母亲总会对我说多喝点黄梨汁就好了。

又高又平,我可爱的家乡。

我的伊甸园不像很多同龄人在乡下农村的老家生活过,因为我们家三代都是教师,我自出生就在一所中专学校家属区长大, 学校位于市郊区,偏僻但安静,我更喜欢称之为园,家乡的很大一部分浓缩在了这个园子里。

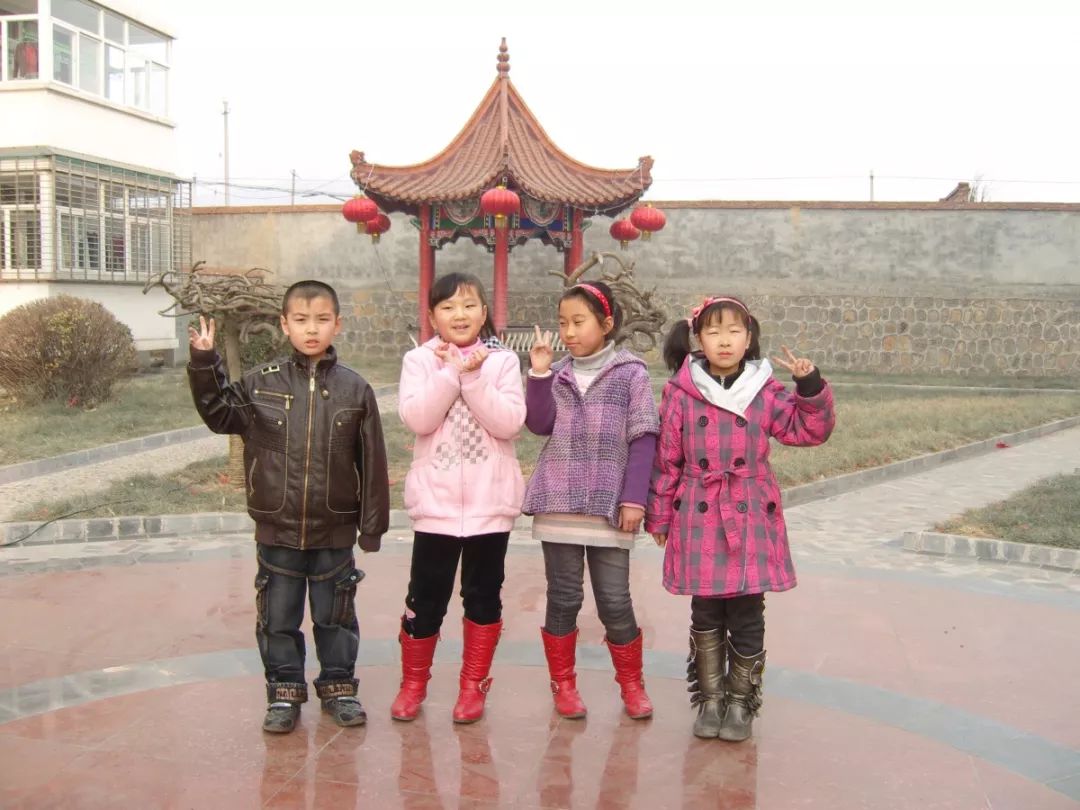

这儿是我童年快乐的伊甸园。有一群和我同龄的小伙伴,我们整天整天的腻在一块儿玩耍,父母们倒也不必担心,校园如同保护罩,把我们罩在里面不会跑远。没有乡下大田野的追逐打闹,没有童年在老家上树偷果子掏鸟窝等趣事,我们自有我们的快乐。就是在这个不算大的校园里,我们找着乐子玩,每天穿梭在各个角落。操场边的单杠双杠处是那时候最爱去的地方,当时个子小,为了上双杠,我们自创了很多上法,比赛谁最先上去。然后就并排坐在上面无忧无虑荡着腿吃零食。夏天下雨,也不能阻止我们出去玩,我们找一块空地,把各自带的伞全部撑开搭建在一起构成花花绿绿的“伞房子”,然后手拉手蹲在伞下笑;冬天下雪后学校的升旗台瓷砖地面非常滑,我们就专门上去踩着雪滑来滑去。每年九月份开学都会有新生军训,我们看着操场上那些穿着绿色军装的大哥哥姐姐们,有时候会过去捣乱,学着他们的样子踢正步。下课后校园变得热闹,总有哥哥姐姐对我们一群孩子感到好奇,过来问是谁家的孩子啊,此时我们便自豪地说:“我们是校长的孩子。”

我和小伙伴们在家属楼前的圆台上

记忆这东西总是有些不可思议,实际身临其境的时候,几乎未曾意识到那片风景,未曾觉得它有什么撩人情怀之处,更没想到几年后还能历历在目。想起通往教学楼的那条大路每年夏天都会飘满合欢花的香气。爱在合欢树下玩“写王字”、“稻草人”“木头人”各种游戏,暖烘烘的香气飘拂在我们一群孩子周围,人同香气仿佛融而为一,忘记了花,也忘记了自己,只是快乐,打心底的快乐。

上小学之前家属区是一片平房,后来建成了单元楼,也就两栋,不高,共六层,都是学校的老师,所以家家户户都认识,关系很融洽。碰上哪户回老家带了些农产品,会给楼上楼下互相送些;楼道的感应灯坏了,楼里的叔叔会主动去换灯泡,不需要催什么物业;每年过年楼道门前的大对联,总有人提前去贴好;从小妈妈就教育我,见到家属区的叔叔阿姨们一定要打招呼。非常幸运自己能生活在这样一个充满友爱的大家庭,同时也感慨现在的小区越建越高,人与人之间的关系却越来越冷漠,邻居间都不一定说过几句话,各种纷繁复杂的事需要管理协调。

之前每年元宵节学校附近有家煤矿企业会负责放大型烟花,在楼顶小平台上刚好可以看到,每到正月十五的晚上,六楼的阿姨就会下来叫我:“颖颖,上来看烟花啊。”我会立马兴奋地叫上小伙伴们上楼,一些大人们也会上来看。六楼阿姨会在平台上摆好桌椅,放上果盘、瓜子,我和小伙伴们看着天空中闪烁绽放的火花,约定以后要一直在一起玩,每一年都要一起看烟花。后来,也许是从高中开始吧,童年最要好的一群小伙伴各自考入不同的学校,基本不再联系,只是见了面还会打个招呼。后来的后来,我们考上不同的大学,去往不同的城市,寒暑假回去都躲在家里不再出来,即使碰到了还有些尴尬,像是有层透明的面纱隔在了我们面前,成了熟悉的陌生人。远方求学,不常回园,烟花也早已不再放,如周杰伦在《烟花易冷》中所唱“烟花易冷,人事易分”。

烟花易冷,人事易分

但它永远是我的伊甸园,高平小城南边的伊甸园。每个假期,当我坐在绿皮火车上回家,看着窗外的景物不断变换移动,那种归心似箭的感觉特别强烈,尤其是快到的时候,隔几分钟就打开百度地图看看自己与家乡的距离,生怕不是在缩小。终于到站后,我拖着笨重的行李箱,顾不上这个破旧有年代感的火车站颠簸不平的水泥路,飞快地朝远处向我招手的父母走去,兴奋又激动。

有人说,何为最爱,大概就是离开它多年以后,回去的步伐依然轻快。家乡总是心底最特别的地方,离开后才深切体会到席慕蓉在《七里香》中的文字,“溪水急着要流向海洋,浪潮却渴望重回土地”。想回去看看了,那省,那城,那园……

文 | 李颖章

图 | 李颖章 网络

编辑 | 李颖章

总编辑 | 周树雨

【版权声明】

本文系“山大南路27号”原创 转载请联系授权