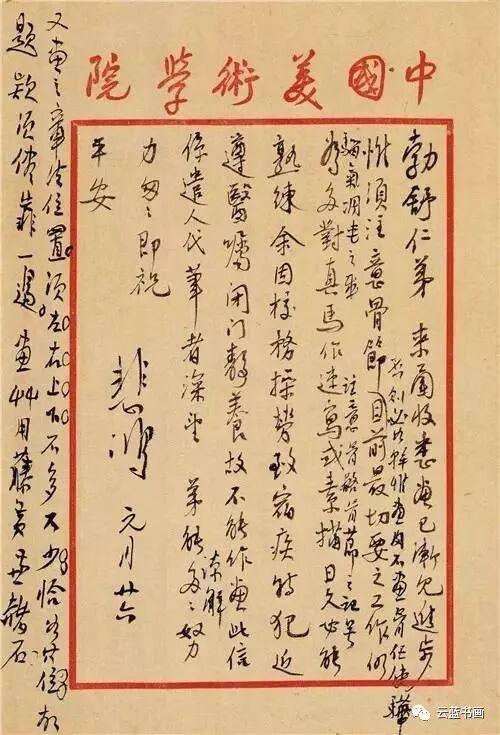

《跋包世臣述怀诗卷》

古人作书,俱极意经营,不稍苟且,方其炉火纯青,自然游行自在,当传世之物,必尽心力为之,不恃工力,如阁帖所传简札而已精工如此,后人肆志放荡,负其才气,以为嘻笑怒骂,皆成文章,于是书法趋向浇薄浅近,不复足观,实宋人启之,而以米元章为甚。三百年来,八大为能简炼,而王铎克当雄肆,洵足远继山阴,雁行欧李,然亦未能如完白先生之博大精深也。包慎伯志有余而力不济,闻道于完白,好矜才使气,自护其短,其传完白疏密布白之法,实书道之蕴秘,若《艺舟双楫》所载之执笔法,则教人陷入五里雾中,且言之津津,是坠于魔道不自知也。此卷在慎翁可谓至精要,其矫健纵横,独创一格,有足多者。守之乃完白山人之子,少于慎伯可三十岁,完白去世时,尚未成立,慎伯与阳湖李申耆,抚之长大,则又为完白山人后辈也。戊辰冬日在北平,以完白山人玄孙以蛰,邀赴其家,遍观山人遗迹,爰知两家渊源,而为记于此。吾知之而不能书,又自愧于古人益远也。

《积玉桥字》

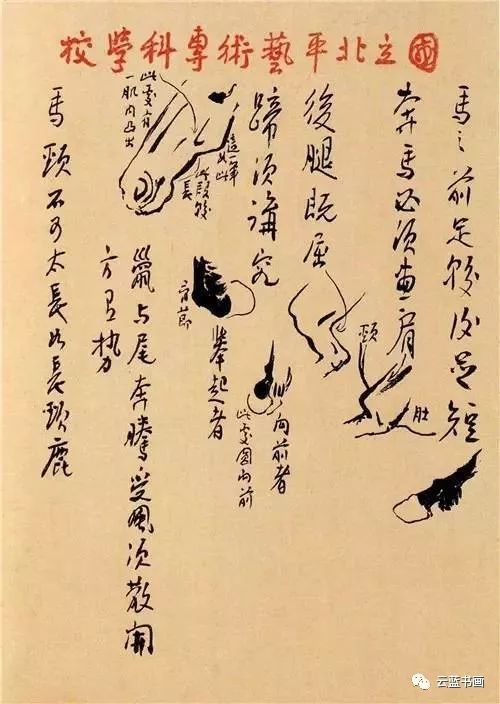

天下有简单之事,而为愚人制成复杂,愈久愈失去益远者,中国书法其一端已。中国书法造端象形,与画同源,故有美观。演进而简,其性不失。厥后变成抽象之体,遂有如音乐之美。点画使转,几同金石铿锵。人同此心,会心千古。抒情悉达,不减晤谈。故贤者乐此不疲,责学成课,自童而老不倦。嗜者耽玩,至废寝食。自汉末迄今几两千年,耗人精神不可胜数。昔为中国独有,东传日本,亦多成癖。变本加厉,其道大昌。倘其中无物,何能迷惑千百年“上智下愚”如此其久且远哉?

顾初民刻甲骨已多劲气;北魏拙工勒石弥见天真。至美之寄往往不必详加考虑,多方策划。妙造自然,忘其形迹。反之,自小涂鸦,至于白首,吾见甚众,而悉无所成也。古称“业精于勤”,焉有结果相反,若此刺谬哉?无他,一言以蔽之,未明其道故也。其道维何?曰书之美在德,在情,惟形用以达德。形者,疏密、粗细、长短,而以使转宣其情。如语言之有名词、动词而外,有副词、接词,于是语意乃备。

今号称善书之何子贞,学《张黑女碑》方习数字,至于汗流浃背。其乖如此,误人如此,安得不去道远乎?

余悲此道之衰,而归罪于说之谬。爰集古今制作之极则,立为标准。亦附以淆人耳目之恶,裨学者习于鉴别善恶之明,而启其致力之勇,其道不悖,庶乎勤力不废,克能有成。

古人并无“笔”,更无今日之所谓“法”。