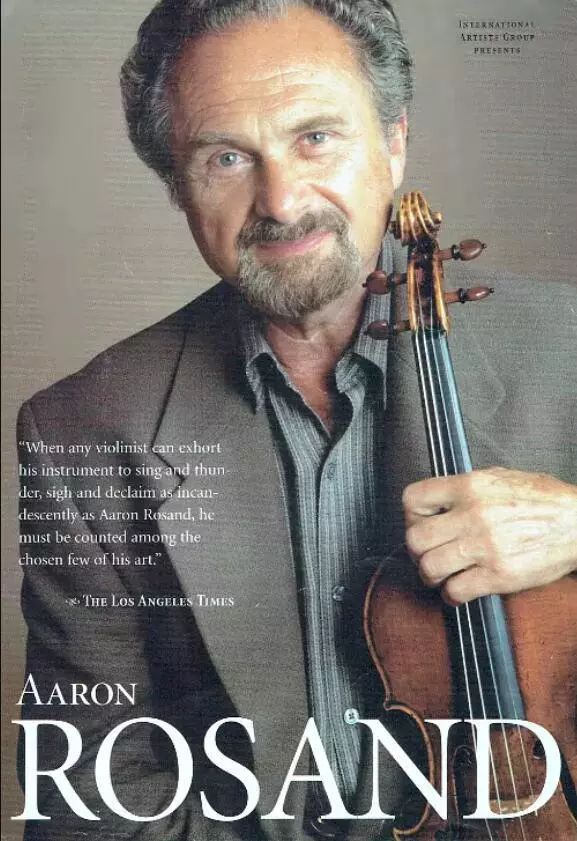

延续奥尔传统的最后余脉

NOV

5

这份访谈从他的师承谈起,涉及面很广,既有他的“艺术个性观”、练琴要诀,也有他对作曲家的理解、对录音工业的反思,最珍贵的也许还有对同行名家的回忆。

苏利文(Robert J· Sullivan) 采访

Nolix 编译

anonymous v兄 审校

刊载于2015年4月三联《爱乐》 文章来源于网络 ,

简介

在小提琴演奏领域,当代的亚伦·罗桑被同行们称为“最后一位浪漫派”,以演奏十九世纪作品而著称。其父亲是波兰人,母亲是苏联人。

罗桑十岁即登台,成名后所擅长的数首无伴奏作品堪称完美,对冷门曲目的诠释亦无懈可击。下面的这份访谈从他的师承谈起,涉及面很广,既有他的“艺术个性观”、练琴要诀,也有他对作曲家的理解、对录音工业的反思,最珍贵的也许还有对同行名家的回忆。

群英荟萃的柯蒂斯

Sullivan:请您告诉我1940年代柯蒂斯音乐学院的一些情况好吗?您的同班同学还有谁?

Rosand:他们中的大部分都已经是世界上的各大交响乐团的首席了。有费城交响乐团的卡洛尔,他今年退休;波士顿交响乐团的希尔维斯坦(Joseph Silverstein),他在那里服务了三十年,是一位不可思议的小提琴家;克利夫兰的首席,一两年前去世的马耶夫斯基,真是令人悲伤的消息;另外,丹佛市交响乐团担任了好多年的首席维普勒也是一个。除此之外还有不少钢琴家:格拉夫曼、利普金(Seymour Lipkin),我的第一任妻子福利斯勒(Eileen Flissler),拉泰纳(Jacob Lateiner)等等。

Sullivan:当我还是个孩子的时候,就非常享受拉泰纳所弹的“华伦斯坦”。

Rosand:事实上,拉泰纳是被海菲茨选中后才去录音的。那时我们的班上的确是群英荟萃。大提琴家马丁去了华盛顿交响乐团,门罗在纽约爱乐做首席,奥勒夫斯基(Paul Olefsky)是费城的首席,其余的例子不甚枚举。我很荣幸成为柯蒂斯的一员,当时追随的是津巴利斯特(Efrem Zimbalist)。

与奥尔学派结缘

Sullivan:您追随过津巴利斯特和萨梅蒂尼(Leon Sametini)两位老师,有哪些感想呢?

Rosand:萨梅蒂尼是伊萨伊的门徒,也是一位伟大的教师。他代表着一种教学传统——并不是将你引导向某种“对的”或者“合适”的演奏上去,而是激发你的想象力,以自己的风格与个性去做一些特殊的事情。伊萨伊无疑是一位伟大的音乐家和杰出的小提琴家,但即便如此,他依然葆有着一定的诗意与很多风格化的东西。应该说那是一个几乎被遗忘的时代。

我进入柯蒂斯学院之前的老师是萨梅蒂尼,可惜他很快就去世了,因为饮食过度,五十多岁的时候。那时我才十六岁。他一直挺胖的。得到他去世的消息时,我正在和芝加哥交响乐团演夏季的一场音乐会,当时的指挥家是迪法,所拉的曲目是老柴的小协。萨梅蒂尼前一晚吃了牛排、可口可乐,又玩了桥牌。可是凌晨三点回到家时却不对劲了。人们想要替他洗胃,但为时已晚,这就是他去世的悲哀故事。

那时十六岁的我已经有一个经纪人阿德勒,他前思后想后决定将我送到津巴利斯特那里,演奏一下,看看是否有把握在那年初秋进柯蒂斯学习。我路上花了好长时间才抵达,他听了之后说不错,你可以来柯蒂斯。这是一件不寻常的事,因为柯蒂斯每年初春(三月的样子)才会搞面试,而且你是拉给整个弦乐系的老师听,他们决定你录取还是落选。所以,我相当于直接跳过了这些步骤,被津巴利斯特提携进入了学校。从此,奥尔的小提琴传统开始引领我的道路了。

先进而科学的小提琴教育法

Sullivan:那么津巴利斯特算不算一位该传统的强力继承者?

Rosand:并不是太强。那时的我已经是一位比较成熟的演奏家了,尽管只有十六岁。津巴利斯特没法硬性地把他的一些理念强加到我身上。而我的确从他那里学到了一些无价的东西,比如长运弓,在弦上保持平弓毛(flat hair),我的意思是,不用倾斜角来拉。如果你仔细观察我的演奏姿势,就会发现我的弓子与琴马间呈现直角,并不存在偏斜,这保证了弓毛始终平稳如一。

(译者注:在一些小提琴教学中,老师会在弓杆下粘贴一个小标签,一旦学习者弓子歪斜,看见这一标签(或白色弓毛)了,就说明马上要自我矫正。)

这一优点我应该归功于津巴利斯特,长弓的自如运用,保证了我可以比其他演奏家拉出想象范围内最长的弓程。我记得他可以站在那里半个来小时,始终在拉同一个音。除了这种方法,他也会教授一些其他的奥尔教学法里的准则,但除此之外还是容许我去做自己。

我想,奥尔在教育上有一种极特殊的天赋,否则他的每一个学生怎么都如此出色,何况还具备不同的个性特点呢?他不是将学生们关进你所知道的盒子里完事,命令他们做一模一样的事情。

诚然,后来奥尔的其他弟子如埃尔曼、塞德尔、海菲茨和波利亚金等人所取得的更加光辉灿烂的成就,为奥尔的教学体系带来了越来越大的影响,但津巴利斯特作为排头兵所起到的作用则是更加显著和重要的。

服务于音乐,忠实于乐谱,拉琴动脑子

Sullivan:我想问,如今您究竟是如何将这一教学理念传递给您的学生的?

Rosand:就我本人而言,的确希望他们都能做回自己。但无疑我们还是得按着品味来拉,而且忠实于乐谱上所写的一切。按我的理解,浪漫主义传统并不是“为所欲为”,恰恰相反,是纪律严明,有时甚至比约定俗成的法则更加严苛。举个例子吧,莫扎特、巴赫或者其他作品里,从颤音上方的那个音符开始拉,对我而言实在是水分太大了(译者注:应该指颤音中原始音上方的那个装饰音,罗桑认为不应以它开始)。因为你必须在这一类的演奏里运用到自己的判断。

特别像在巴赫无伴奏小提琴组曲中,如果你拉到了一段下行音符,而又恰恰从上方的音符开始颤音的话,那么简直就是破坏完整旋律线的做法。你永远不该这么做,米尔斯坦也从不如此。对我而言,如果你这么做了,那只是在显摆你的小聪明而已,而服务于音乐本身的目的就丧失了。

Sullivan:那就是断断续续的音乐了。

技巧并非小提琴演奏的最终追求

Rosand:是的,那只显示出你是一位优秀的乐手,但米尔斯坦这样的人物从来不会这么做。然而进一步说,在教学中更重要的事情恐怕是一个好的拉琴姿势。关于好的姿势,我记得和你说过,我憎恶放松肩膀。我认为这一做法毁掉了好多年轻的小提琴家:他们没法发展出自己的声音。小提琴从来也不该简单地“坐”在人的肩膀上,而是应该坐在锁骨上。它的位置应该在你鼻子的正对面,而不是与你正视的方向形成一个角度。我总是反复强调,先有正确的姿势,然后才有一种自己的声音,继而追求声音的美丽。这一直是小提琴演奏的第一要求,即便你有世界上最漂亮的技巧,若没有好姿势也难有出路。

Sullivan:我猜,扬·库贝利克这位“小提琴演奏机器”很好地佐证了这一观点。

Rosand:这可能是为什么他被“淘汰出局”的缘故。海菲茨既有技术,又有音色。而埃尔曼呢,他是一个了不起的艺术家,可以制造出一种让人垂泪涟涟的动听音色,就像人声一样,虽然技术并不那么强劲,至少从未达到过海菲茨或者米尔斯坦的水平。然而那时,那种音色就代表了一切,它能融化你的心,人们都来听他的音乐会就是想亲耳听闻那金色的声音。克莱斯勒也类似。

Sullivan:库贝利克在钢琴上的对应人物好像是帕德雷夫斯基吧,很多人来听他的音乐会,很大程度上是一睹帕氏红棕色的头发和那巨大的敲击声!

Rosand:没错,还有他那以老式风格砸出的响亮和弦。

未完待续。

文章来源于网络,如有侵权请联系删除。

会拉琴 会教琴 会扯淡

什么都会一点 你想问点啥