人物介绍

魏博

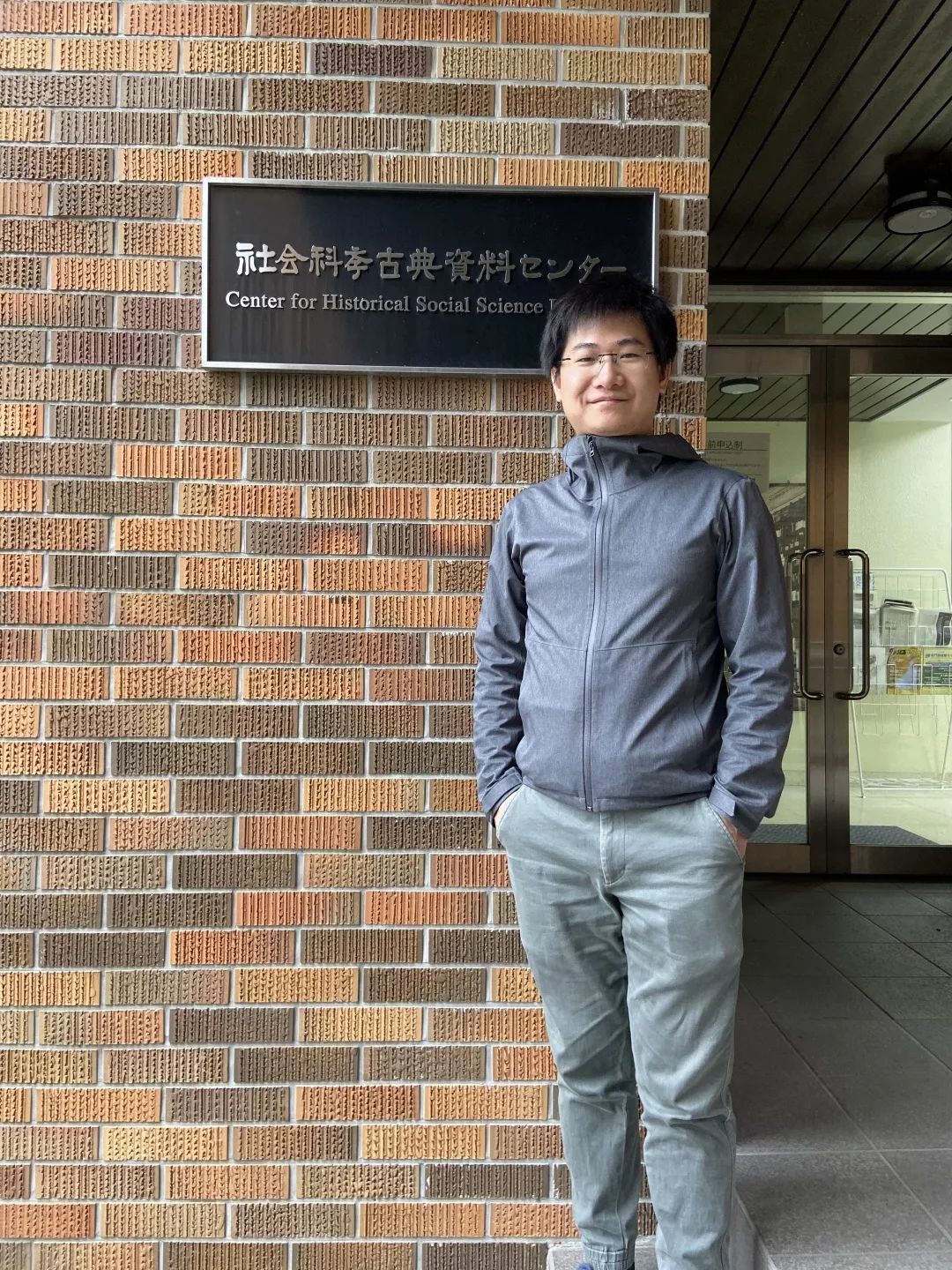

受访者:魏博

清华大学在读博士生,日本一桥大学访问学者。

采访者:单森

清华大学哲学系博士生

法哲学读书会

初识读书会

单森 :刚加入读书会的时候,您是如何进入文本与领读的问题意识之中的?最初是否遭遇到一些困难?又是如何克服这种困难的?

魏博 :

相对于读书会中的前辈们而言,我是半道上进入《法哲学原理》读书会的。那个时候大家正准备进入市民社会这个部分。尽管以前自己私下也阅读过黑格尔的一些著作,但是并没有形成某种问题意识和系统的解读框架。一开始,在和大家讨论的时候,往往是比较外在地看待法哲学中的描述和论证,习惯抓住细枝末节去辩论。现在回头看来,当时是不得要领的。这样的情况大概持续了接近一年。

在我成为韩老师的博士生后,这个情况有了明显的改变,自己的解读开始进入到文本的脉络中去了,并能够使它与书的章节结构和逻辑展开协调一致。我的感觉是有三个因素促成了这个转变。第一个是认真做读书报告。在写作读书报告的过程中,我不得不关注两个重要的方面:一个是如何阐释每一段的关键概念,论证段落之间的逻辑关系;另一个是如何将报告内容形成一个恰当的整体,并且它与整本书的结构是相容的。这两方面会要求我在细节和框架上达成某种平衡和统一。第二个是脸皮要厚和虚心接受别人的批评。由于各位前辈的榜样作用,我们读书会的氛围非常的民主和活跃,大家的讨论激烈而不失风趣。在一往一来之间,既可以确认自己解读的强度是否足够硬,又可以扩宽自己的知识面,弥补自己的知识盲区。第三个是读书会与学术论文的写作要结合起来。读书会往往要先理解作者写了什么,他论证的理由是什么。相反,学术论文则要求要形成自己的问题意识。尽管读书会的收获转变成论文还有一个较大的距离,但是它对于打开写作的思路却是必不可少的。

读书会与问题意识的形成

单森 :参加《法哲学原理》读书会与您个人问题意识的形成有何关系?

魏博 :

刚刚谈到读书会对于打开自己的写作思路的作用。其实,读书会对于每一个参与者而言,是一种共同的精神生活。读书会上,我们往往会就某些大家都关注的问题展开争论,与此同时形成或者改变自己的辩论立场。争论将活的精神带入到僵硬的文字中去,这一整个过程其实就是形成自己的问题意识的过程。我们在争论中往往还要借助于相关领域专家和权威的二手文献,在对这些二手文献的利用、梳理和反驳的过程中也可以确立自己的立场和问题意识。比起闭门造车,这样形成的问题意识是一种有现实性和公共性的意识。

读书会对思维模式的影响

单森 :参与读书会对您自己从事学术的心态与方式产生了何种影响?

魏博 :

可以说,读书会从根本上重塑了我从事学术的心态和方式。以前自己读书的时候,我读得很快,只重视抓住一本书的主线,并以为在这个基础上大量阅读就可以快速产生自己的学术作品,结果这样写出来的文章要么是肤浅的哲学史的线索图,要么在逻辑细节上经不起推敲。当然,大量阅读是必不可少的,但是对于经典作品,深入且细致的研读却是更为根本的。经历了读书会之后,写作开始变得谨慎起来,甚至有时下笔极其困难。这一点可能许多读书会的前辈都有类似的感觉。我想,这本身就意味着对学术有一种敬畏心吧。

读书会与研究生教学改革

单森 :师兄能否从一个研究生的角度谈一谈读书会对于研究生教学改革的意义?

魏博 :

毫无疑问,读书会是一个培养人文学科,尤其是哲学学科研究生的好方式。同时,它也是国际上常用的培养方式。我想,大家之所以更倾向于采用它,一方面是由于人文学科的性质是柔软的,另一方面对于研究生而言,我们需要慢慢地在其中浸泡,才能体会它的味道。一部凝结时代精神的经典著作的奥义,不与其他人一同进行一番激烈和深刻地思想搏斗而不可得。遗憾的是,目前国内人文学科的培养方式仍然以老师的课堂讲授为主,读书会则仅仅是学者们的“课余爱好”。读书会应该名正言顺地成为一种研究生教学的模式,纳入到培养制度当中。

文本中的时代与新MEGA研究

?长按二维码关注:清华大学马克思恩格斯文献研究中心