29岁那年是我离死亡最近的时刻。 橘红色的天空,一架银色飞机从蓝色云层穿过,俯身向我飞来。它又大又重,盘旋几周后就掉进了树林。飞机与地面撞击发出巨大的轰鸣声,整栋房子都在震动。那片树很快起火,卷起一阵浓烟。 那看起来像一场幻觉,但火一直没灭。火苗不断上窜,一直烧到夜色渐暗,我似乎闻到了空气中树木烧焦的气味。 1 隔天我看到事故新闻:周五晚8点,美国华盛顿州西雅图塔科马机场,29岁的美国地平线航空公司地勤人员Rich从维修区开走了一架飞机。飞行90分钟后,飞机在距机场25公里的小岛Ketron Island坠毁。这辆76座的Q400飞机只搭载了Rich一个人,他没能生还。岛上无人受伤。事故原因正在调查中。

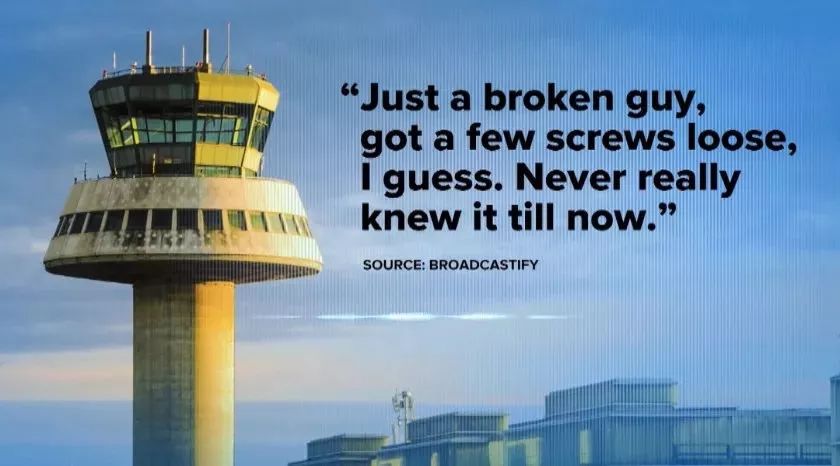

新闻还简单介绍了Ketron——一座面积仅为0.89km2 的小岛,2000年时岛内居住人数为24人,2010年为17人。这个数字或许又变了。我不清楚现在岛上住着多少人,我才来这儿不到一个月。 我住在祖父的老房子里。他前年过世,这房子就一直空着。父母曾想过出售,后来不了了之。他们设想偶尔来这度假,但一次都没来过。 才看完新闻,我就接到了母亲的电话。“你没事吧?”“没事。”母亲又说了一些话,但我没细听。她所在的地方正在放一首歌,歌手反复唱着“cry cry for you”。或许是因为我的分神,母亲的声音听上去有些不满,“你到底为什么一个人跑到那个岛上去?” 母亲知道我对这个岛没什么热情。儿时放暑假,我曾跟随她来岛上呆过几次。那些假期给我留下的唯一印象就是煎鲑鱼。没完没了的煎鲑鱼。后来母亲和祖父吵了一次架,原因我不清楚,也没问。总之我们没再去过那个岛,直到祖父去世。 我搬到岛上只是因为这有地方住,而我想暂时离开纽约。那个我梦想生活的城市开始变得陌生,我是说,熟悉之后的陌生。有时候我站在街角,感觉和街道上的人都隔着一道玻璃。咖啡,银色刀叉,橱窗,购物袋,塑料花……它们开始让人厌烦。房子快到期了,而我还没找新的住处。 某天我在餐厅看见菜单上的鲑鱼,突然想到这个岛。我告诉女友我决定去岛上的时候,她正在叠一件大衣。那件大衣过去约会时她常穿,后来或许因为起毛球,渐渐穿得少了。那件衣服好像很难叠得平整,她摊开叠了好几遍。 事情就这样定了,我开始收拾屋子。红色迷你烤箱,旱冰鞋,电吉他,猫砂盆……有些东西我想我不太需要了。我把一部分物品拉到二手商店,另一部分丢进店门口垃圾箱。剩下的东西只装了两个箱子,我把他们搬到Raymond那寄存。他那房间小得挤不下一双鞋,他把它们堆到了半地下的储藏室。 我们去“虹”喝了一顿酒,那是嵌在街道拐角的一家小酒馆。我们都喜欢它,只是总觉得下一次来就会关门。但它一直还开着。 我告诉Raymond我要休假一段时间。Raymond说他的室友们正打算把储藏室租出去。我说:“那儿会有人住吗?”“有时候人只要一张床就够了。”他说那估计是下个月的事,月底前我总该回来了。我说可能吧。 2 才到Ketron的时候,找房子费了我一点功夫。印象中祖父的房子前头有一片菜园,那些胖乎乎的蔬果曾是他的骄傲。而今它们都消失了,疯长的杂草几乎没过房门。房子里弥漫着一股什么东西坏掉的气味,我将所有窗户都打开。阳光和风一并涌进来,一圈金色的尘埃在空中漂浮。 屋内的陈设还是老样子。我在沙发上坐了一会儿,感觉自己陷了进去。正对着沙发的墙上挂着祖父的照片,他微微带笑意,反而有些古怪。可能我更习惯他板着脸的样子。我顺着楼梯爬到了顶楼露台。露台一角放了一溜花盆,那些花都枯死了。我走到围栏前远眺,海上孤零零地漂着一艘小船。我盯着它看了一会儿,不知道它是离我更近还是更远。 过去我与父母总是住在二层卧室,但这次我挑了顶楼的房间。那是间带阳台的客房,有一面大落地窗。屋内靠墙一侧是一张双人床,旁边是一个双门衣柜、一张白色方桌、皮革圆椅,还有一盏落地灯,一块条纹地毯。 我打扫了一遍房间,打开行李箱,铺好床。那晚我听到水流的声音,不像是海浪,可能是水管。我也分辨不清,后来我就睡着了。 隔天上午我在车库找到了一辆车。旁边还有整桶汽油。那车还能开,声音有点像牛喘着粗气。我开着它在岛上逛了一圈。这里没有加油站,商店,银行,诊所,甚至没有垃圾桶。只有一片又一片的树,以及偶尔冒出来的房子。 车子开到了一条商业街,我减慢了速度。这里有一排店面,招牌大都褪色了,有的玻璃窗上还留着涂鸦喷绘。店铺里几乎都空空荡荡。我停下车,靠在一旁抽烟。正对面是一个杂货铺,我凑近玻璃窗看了看,货架上写着Mr.Smith&Mrs.Smith。 “他们二十年前就关门了。”我转过头,看见一个大叔。他戴着一顶渔夫帽,手里拎着一个捕鱼篓 ,脸上挂着微笑,“Charlie的孙子Sam对吧?我是Simon。”我们握了握手。他的手非常粗糙,带着一股潮湿的海腥气。他走到车子旁拍了拍它的外壳,“这老家伙还不赖吧?”我点点头,把烟掐了。“你想买什么?”他问。“不,我只是闲逛。”“如果你需要什么,就坐船出去。”他看了一下手表,“下一班渡船是两点。”我向Simon道谢,回到了车里边。 我坐船出了岛,在码头边的餐馆吃了牛排,土豆泥,意面和冰激淋,然后去旁边的超市买了五十个罐头,口味有牛肉,金枪鱼,还有芒果。我还买了一袋麦片,一袋起司,一袋饼干,一包火腿肠,拎了一箱啤酒,一箱牛奶,一袋速溶咖啡和几罐调味料。 那家超市不能刷卡,它们几乎花光了我身上的现金。买了船票之后,我的钱包里只剩十美元。我没太在意,岛上没有用钱的地方。 那些罐头塞满了一整个冰箱。关上冰箱门那一刻,我感觉有些满足。我把屋子又打扫了一遍,当然不是全部,只是我用到的那些部分:厨房,餐厅,洗手间和露台。我在露台一侧发现了收起来的躺椅,遮阳伞和一个小圆桌。 我在那张躺椅上完成了我的晚餐,似乎明白了祖父不肯离开这座岛的原因。一切都很好,除了不停响的电话。“你现在在哪?”“Ketronisland."“哪?”“华盛顿的一座小岛。”“我不管你在哪个该死的岛,周三我必须见到人。”“我没钱买飞机票。”“你要是接了这个项目,想飞哪儿都行,你是不是脑子磕坏了?”太阳快落山了,远处的天空渐渐变红,一群鸟从树林里飞出,很快消失在海岸线。我突然觉得平静。“你有没有去过那种餐厅……那种名字很好听的餐厅,比如荒地最后的玫瑰、亚热带花园雕塑或是别的什么。”“所以你是要和我约在花园餐厅吗?”“不,听我说。亚热带花园雕塑,听上去还可以对不对?你看一眼菜单,巧克力熔岩蛋糕,鲜虾白汁意面,草莓玛格丽特……都很吸引人。等你去到那,吃第一口,你就知道糟了。可能是肉嚼不烂,柠檬汁洒多了,草莓太酸……总之一切都不对。当然你可以说是运气不好。那天的食材恰好不太新鲜,或是厨师因为一些个人问题心不在焉。但是糟了就是糟了,你明白吗?“那你想怎么样?”“我会站起来,推开那扇门。” 我挂断了电话。远处的山丘沐浴在霞光里,海面波光粼粼。它们太美了,我几乎忘了纽约的黄昏是什么景象。 3 我试图让自己在岛上的生活规律一些。离我不远有一栋粉色洋房,每天清晨八点与傍晚六点都会放音乐。我渐渐习惯了跟随音乐作息。我不知道那住着什么人,他们有时候放爵士,有时候放迷幻。有天他们重复放了5遍同一首曲子,那曲子叫《don't leave me》。我想那天大概有什么事发生。但我并未拜访过他们,我还不想和什么人谈话。 多数时候我呆在露台。阳光炽烈的时候,我躲在一楼。那有一台老式电风扇,吹的时候会发出“呜呜”的声音。某天我碰翻了电视旁的一个矮柜,发现了祖父收集的影碟。我看了几部,它们都与航海有关。可在我印象里祖父并不是一个热爱冒险的人。他生前似乎从未离开过小岛,只在去世前要求我们将骨灰洒向大海。我也不知道他现在漂到了哪里。 那些纪录片的镜头里有漂亮的海鸥,鲸鱼,企鹅和北极熊,海是干净的绚蓝色。我在仓库发现了祖父的船。它看上去没有坏,但我也没把它拖出去试一试。 除了冰箱里的罐头一点点减少,生活几乎没什么变化。直到那天黄昏,那架飞机在我眼前坠落。他们说那个年轻人偷了这架飞机,他为什么要偷这辆飞机? 我看了几则后续报道。那个年轻人名叫Rich,过去的29年里,他换了三处居所。他出生在佛罗里达州的基韦斯特岛,美国本土最南边的岛屿,被称为“日落故乡”。7岁时他随家人搬到阿拉斯加,那最出名的是爱斯基摩人的圆顶雪屋和北极熊。婚后为了离妻子的家人近一点,他们搬到了西雅图定居。此后他在西雅图塔科马机场工作了近四年。 在这家公司,Rich希望有朝一日升到管理层。但他生前还在为没有拿到时薪15美元的最低工资而沮丧。这个年轻人在机场从事基层地勤工作,日复一日地为各地旅客搬运行李,直至将自己搬上飞机。 朋友们形容他是一个温暖,安静的人,“有一颗金子般的心”。但他说自己是一个已经坏掉的人,“我猜是不知道哪里有几颗螺丝松了吧。”

他是从什么时候坏掉的无人得知,人身上没有黑匣子。他和飞机一同碎掉了。飞机分解成许多小碎片,用手就可以捡起来。调查人员很快封锁了现场,他们用一辆卡车运走它的碎片。那块树林空出了一块黑色,隔远了看像一只死掉的鸟。 我在封锁现场看见一些人,其中有一对年长的夫妇,女人正在哭泣,男人在一旁安慰。我以为那是Rich的父母,Simon告诉我那是岛上的居民。“他们的儿子之前驾船出海,再也没回来。” 我猜想他们是那套粉色洋房的主人,但我没问。世上有那么多破碎的人,他们只是没有偷走一架飞机。 “Sam,你来岛上干什么?”Simon问我。“休息。”我说。 那几天我睡得不好,眼前总是浮现树林里那个死鸟一般的黑色窟窿。 4 我偷走了一块飞机的碎片,在那辆卡车清理之前。我说不清这样做的原因。我将它放在露台一侧的台子上。有时我回想起那辆飞机在眼前坠毁的那一刻,脑中似乎有一根弦在颤动,那阵轰鸣又会再一次重现。当那声音让人无法忍受的时候,我就躲到一层翻看那些航海纪录片,一阵接一阵的潮水很快就能把我淹没,那时我会想象自己有一艘船。 Simon教了我一些开船的技巧,在某个晴朗的午后。在此之前,他请我帮他修补那条船的裂缝。我将几种材料混合成油灰,Simon用刮子在船身刮了一层,拿刷子清理裂缝,再用油灰把它们填平。他又在船身抹了好几遍油,每次都等表面收干才再涂下一层。等木头里的油几乎饱和,他才收工。 “用久了总会漏,补一补就好了。”Simon拍了拍手,看起来对自己的作品很满意。“走吧,我带你出海。”他笑起来像那些纪录片里的水手。 过去祖父曾带我出过一次海,或许是手生,或许是风太大,船摇晃得厉害。我一到岸就吐了,后来没再和祖父出行过。但Simon开得非常稳,我想他大概出了很多次海。我们离岛越来越远,它变得非常小,一个手掌就能盖住。我开始想当Rich在天上飞行的时候,他看到的是怎样大小的岛。 Simon请我和他一同把鱼网放下去。这儿的海水很蓝,比岛边更清澈。“你从纽约来?”Simon问我。“对。”“那儿怎么样?”“很大。”“你喜欢吗?”“不知道。”“那你喜欢这儿吗?”“我想是的。”“那可能你住的还不够久。”他爽朗地笑起来,“不用怕冒犯我,我不是这儿的原著民。”Simon看上去很松弛,他像那种能在沙发里融化的人,让人触摸不到棱角。“你什么时候来的这儿?”我问。“退休之后。以前我在内陆给人造房子。”“什么样的房子?”“那种厅很大,柱子很多的房子。”他看着我笑了笑,“后来我意识到不需要那么多的柱子。”海上这会儿没有风,船顺水漂流,就像在海上静止了一样。我感觉自己像进入了某部航海纪录片的镜头,而另一个我在镜头外沉默地观看。 船靠岸之后,Simon请我去了他家。那是栋别致的三层小楼,砖红色屋顶,白色外墙,蓝色窗户。“以前这是座老房子,快塌完了,就留了几面墙。”Simon指着外墙说,“但我很喜欢那些砖,就留着了。在之前的基础上往上砌,每年都会修整一次。” 我看不出过往的痕迹,它看上去像新造的。Simon和祖父一样在房子周围种了蔬果,甚至还种了花。那天晚餐我吃到了鲜虾沙拉,黑椒牛肉意面,还有奶油蘑菇汤。我将它们一扫而空。临走时,Simon还送了我一些新鲜蔬果。 我不免觉得羞赧,“抱歉我没什么可以送你。”他笑了笑,并不在意,“以后你要种了什么也可以送我。”“我不会种什么东西。”“不着急。” 我回到祖父的房子打开冰箱,还有两个罐头,一包饼干,一盒牛奶。我关上冰箱门,陷进了沙发。 5 Raymond给我打了一通电话,问我什么时候回来,再过一周那间储藏室就得住人了。那时我正在看最后一个纪录片。镜头里,一只企鹅独自正向几公里外的内陆冰山走。“快了。”我说。“等你回来我去接你。”“好。” 我看完了祖父所有的影碟。它们修正了我对他的印象,他大概是个浪漫的人。只是一个人的内心那么深,有的相遇发生得太晚。 那晚我躺在沙发上,似乎又听见水流的声音,这回像是海浪。我直起身,看着海水从屏幕缓慢地溢出,逐渐没过了我的头顶。 幽蓝的海水中,飞机碎片发出银色的光。我伸手去碰,它成了碎屑,从指间散落,像鲸鱼的眼泪。我想起J35,那条背着夭折的幼鲸17天,漂泊了1600多公里的的逆戟鲸。我突然很想去看看它。