进食障碍患者多表现为体型消瘦,多发于年轻女性?进食障碍患者死亡率较其他精神疾病高?如何对进食障碍进行分层级治疗?近期,在第25届心身医学分会年会上,来自斯坦福大学医学院精神病学与儿科学教授James Lock就进食障碍的分类、诊断及治疗逐一进行了介绍。是什么导致了进食障碍的发生?大脑、心理、身体,交互作用,最终成疾。

进食障碍仅好发于白人、异性恋、体型消瘦的人,尤其是青春期女性群体中吗?

事实并非如你所想?——

大学生中四分之一的进食障碍患者是男性;

高体重者更有可能出现进食障碍症状,且相关症状常在减肥过程中产生;

在美国,非西班牙裔白种人、西班牙裔、非洲裔和亚裔群体中进食障碍患病率相当,但有色人种获得救助的几率更低。某些进食障碍症状在有色人种中更为常见。

我们需要认识到的关于进食障碍的真相是——

进食障碍并不罕见,在各种体重、民族、性别、社会经济地位和性向的人群中均可发生。

进食障碍可危及生命,需要医生紧急介入。

进食障碍的一线治疗是行为和认知疗法,而医学监测下的多学科治疗是关键。

DSM-5进食障碍的分类

DSM-5进食障碍的分类包括:神经性厌食、神经性贪食、暴食障碍、回避/限制性摄食障碍、异食症、反刍障碍、其他特定喂养与进食障碍。

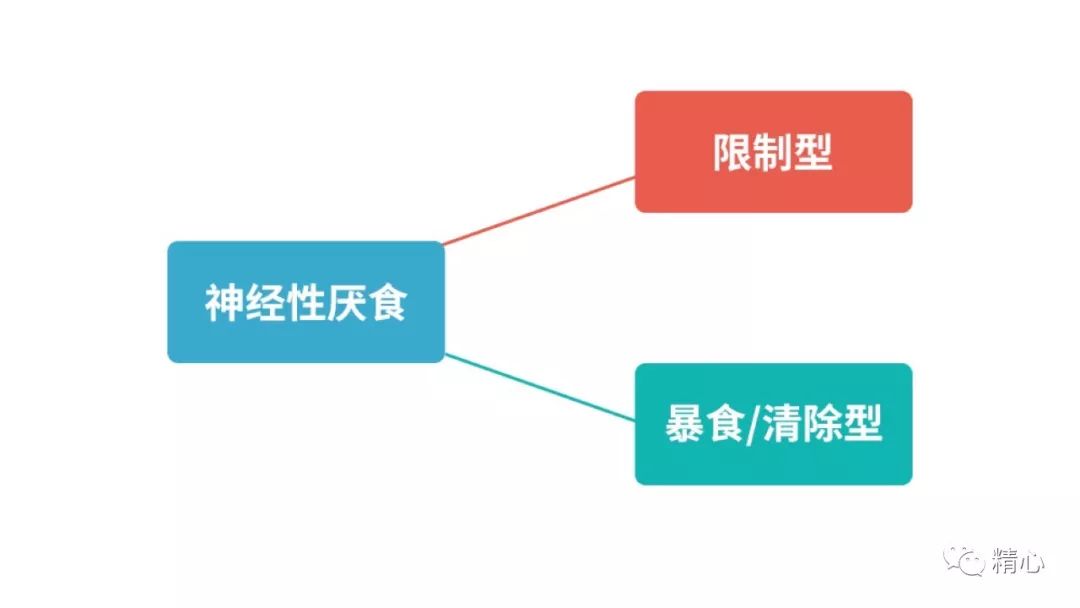

1.神经性厌食:

平均起病年龄:18岁

终生患病率:0.6%

性别差异:女性>男性

神经性厌食是指与实际需求不相称的能量摄入限制,导致与年龄、性别、发育阶段与躯体健康背景不符的显著低体重。即使患者体重显著低下,仍有对增重或发胖的强烈恐惧,或持续的干扰体重增长行为。同时患者多伴有体相障碍。

2.神经性贪食:

平均起病年龄:18岁

终生患病率:1%

性别差异:女性>男性

神经性贪食主要表现为暴食发作,即在一定时间内摄入明显超过多数人在相似时长及情境下食量的食物,发作期间失去对进食的掌控感,过量的进食与暴食。

同时,患者采用反复、不适当的代偿行为来阻止体重增加。如自我催吐;滥用泻药、利尿药或其他药物;禁食;过量运动等。

神经性贪食患者多表现为自我评价过分受体形及体重的影响。

3.暴食障碍:

平均起病年龄21岁

终生患病率2.8%

性别差异:女性>男性

暴食障碍表现为反复的暴食发作,且为暴食感到显著痛苦。暴食伴有以下至少3条:

进食速度远快于正常;

进食直至饱胀不适;

无饥饿感时大量进食;

因食量难堪而独自进食;

进食后感到厌恶自己、抑郁或极度内疚。

4.回避/限制性摄食障碍:

平均起病年龄:<12岁

终生患病率:不详

性别差异:男>女

回避/限制性摄食障碍患者多表现为进食困难以致始终无法满足营养和/或能量需求,伴有以下至少一条:

显著体重减少(青少年中:无法达到预期体重增长或发育目标)

显著营养缺乏

依赖肠外喂养或营养补充

社会心理功能受显著干扰

但与以上病症不同的是,回避/限制性摄食障碍患者多不受体象担忧的趋势。

回避/限制性摄食障碍整体表现分三类

5. 异食症:

异食症患者的主要表现为在至少1月内反复摄入无实际营养价值的物质(如玻璃、尖锐物、头发、纸、油墨等)。患者多与发育水平不相称,且不属于文化习俗的一部分(如对<2岁的幼儿不适用该诊断)。

异食症终生均可发病。成年人中,最常见于智能障碍者和发展中国家的孕妇(表现为对特定非食品物质的渴求)。

潜在病因包括:矿物质缺乏(例如铁);强迫谱系障碍;进食的感官、生理或社会效应(如异食症可提供刺激,满足感官渴求或增强他人对自己的注意)

异食症的治疗取决于推测病因(如营养补充、行为治疗等)。

6.反刍障碍:

反刍障碍在至少1月内频繁、反复吞咽后反流食物至口中,不伴恶心或不自主呕吐,其反流的食物可被咀嚼、再咽或吐出;其表现不能归因于躯体疾病,也不仅发生于其他类型进食障碍病程中。

反刍障碍可见于各年龄段,在成人中常伴随智能障碍或其他进食障碍症状。

治疗尚未被系统研究,但目前行为治疗可能是最有效的治疗方式。

7. 其他特定喂养或进食障碍:

该类疾病概念主要为症状引起有临床意义的痛苦或功能损害,但不完全满足任一进食障碍的诊断标准。比如:

清除障碍

有清除行为,不伴其他进食障碍症状;针对神经性贪食的循证治疗可能有效。

夜间进食综合征

反复发作夜间进食,表现为睡眠觉醒后进食或晚餐后过量进食。认知行为治疗可能有效。

阈下神经性贪食或暴食障碍

非典型神经性厌食

非典型神经性厌食满足神经性厌食的所有诊断标准,但体重下降未至低体重标准,常见于基础体重较高的减肥者。

其造成的心理疾患不亚于典型神经性厌食,亦可导致显著的躯体健康风险,包括医学状态不稳。

尽管非典型神经性厌食所致痛苦、功能损害及风险显著,此类患者常因体重不低而被忽视。人们错误地假定他们不可能患进食障碍,反而对他们的减重行为给予正强化;不将相关行为解读为异常。

进食障碍导致的躯体后果

心血管:

低血压、心动过缓、二尖瓣脱垂、心律失常、心源性猝死、基础代谢率下降(减少能量消耗)。

胃肠道:

胃轻瘫、便秘、食管炎、肠系膜上动脉综合征、食管破裂、胃破裂、胰腺炎、泻剂结肠、胆囊疾病、肠梗阻、肠穿孔、肠道感染。

内分泌:

性激素、甲状腺激素分泌减少(导致停经、不育;骨质减少、骨质疏松、终生骨折风险;发育停滞与丧失等);胰岛素抵抗;高胆固醇;低体温。

神经/神经心理:

强迫、僵化思维;认知灵活性下降;过分关注细节,无法把握整体;集中注意困难;脑萎缩、灰质与白质减少;手足麻木、麻刺感;癫痫、肌痉挛;睡眠呼吸暂停。

口腔:

牙疼、口干;牙釉质酸蚀、口腔粘膜损伤;颞下颌关节退行性关节炎;软腭损伤(割伤、抓伤);腮腺肿大。

其他:

脱发、贫血、低体温。

进食障碍较难自行缓解,需要积极治疗,且患病时间越长,治疗难度越大。如神经性厌食,在患病2-3年后易转为慢性。

此外,一个不容忽视的数据是,进食障碍在各类精神疾病中死亡率最高。如神经性厌食死亡率在10%左右;营养不良与清除行为最为危险,严重可导致心力衰竭。也可引起再喂养综合征,甚至自杀。

进食障碍的危险因素

少年或青年,女性;

儿童期低体重;

进食障碍家族史;

心理/行为(理想瘦内化,身体不满,常有负性情感和饮食控制);

环境因素:应激源(重大生活变故、创伤);对体型有特定要求的活动(体操、摔跤、划船、舞蹈等)。

进食障碍的临床征兆

健康个体出现显著体重改变,如未成年人出现难以解释的生长曲线或体重指数百分位改变;

饮食或锻炼的突然改变;饮食与锻炼“规矩”的僵化与强迫性;极端的饮食控制。

停经或月经不规律;

减肥过程中出腹部不适;

心动过缓;

不明原因的电解质紊乱;

低血糖;

代偿行为(滥用泻药、自我催吐、服用减肥药、禁食)。

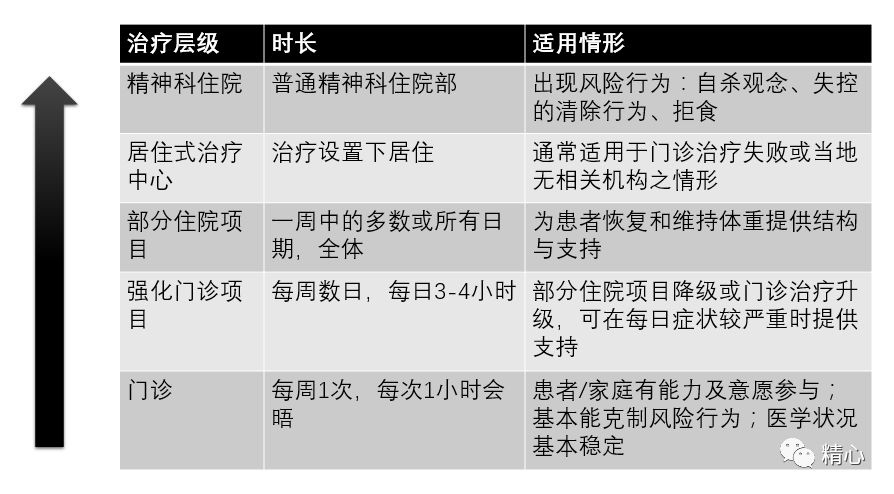

进食障碍的治疗层级

循证治疗的选择

一线治疗主要包括行为及认知心理治疗。医学监测与治疗对具有进食障碍风险行为的患者至关重要。一些具有强循证依据的治疗可在门诊开展——

基于家庭的治疗:

家庭以团队形式协作,逐渐帮助患者重新掌控饮食与锻炼,持续6-12个月。最初为治疗神经性厌食开发,后被改编适用于神经性贪食及回避性/限制性摄食障碍治疗。亦可用于其他特定喂养与进食障碍或其他不典型进食障碍的治疗。适用于少年与年轻成人。

聚焦青少年的治疗:

适用于有限制进食症状的青少年患者(神经性厌食、不典型神经性厌食、其他特定喂养与进食障碍)。

聚焦发育的个体心理治疗,包括单独的父母支持治疗,旨在增强自我效能、自尊及进食问题的自我管理。治疗时长约9-12个月。

增强认知行为治疗:

结构化、手册化的跨诊断个体心理治疗,是针对维持进食障碍症状的思维、感受与行为进行治疗;治疗一般持续20-40节。

对神经性贪食、暴食障碍有效,但对其他进食障碍也可能有效。增强认知行为治疗适用于少年与年轻成人。

人际心理治疗:

结构化、手册化的个体心理治疗;聚焦于识别并改变参与进食障碍发展与维持的人际环境(社会问题);治疗一般持续6-20节,最长6个月。

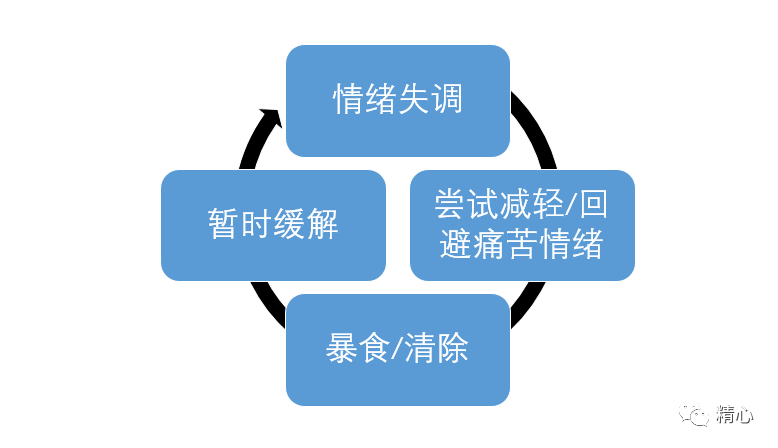

辩证行为疗法:

适用于神经性贪食或暴食障碍的个体或团体治疗。针对情绪失调开展治疗,主张暴食与其他冲动性问题进食行为本身具有调节或逃避强烈情绪的功能,治疗持续约20节。

说完了进食障碍的分类诊疗,最后James Lock教授总结了治疗中容易遇到的障碍,值得我们每一位临床工作者注意——

患者对病情的汇报可能不准确,如缺乏自知力,不认为自己患病,或知觉扭曲,例如汇报自己吃了“很多”食物;

患者可能对治疗感到矛盾或回避,认为症状与自我价值/自我形象一致;或是对体重增加的极端恐惧导致对治疗的极端恐惧;

除此之外,获取治疗的途径不正规也是目前临床治疗中的障碍。

最后对于医疗提供者的一个提醒是,切记无意偏见:

仅看外表,是无法明确患者是否具有进食障碍。