10月18日我们一起分享了内蒙古鄂温克族自治旗鄂温克族研究会赴新疆文化交流暨拍摄《新疆鄂温克人》考察之旅(上),今天继续我们的文化之旅(下)。

9月18日上午,敖铁林、桂荣、志伟、我在二哥光明的陪同下来到位于塔城15公里的哈拉哈巴克乡别肯托和德村,在村委会我们受到了村委书记陈治海和常光勇热情接待,这个村庄是新疆塔城市唯一一个以鄂温克人名命名的村子。这里村貌整洁,街道干净。两位书记带着我们观看了当年戍边鄂温克人栽种的百年老树。关于这个村庄还有一个美丽的传说(虽然说是传说,但也是我的父母给我们讲的真实的故事):相传,这个村最早的居住者是索伦营官兵的后裔。其中有一对非常恩爱的鄂温克族夫妻,丈夫勤劳勇敢,妻子美丽贤惠,他们辛勤劳动,丰衣足食,日子过得很幸福。只是有一件事不随人愿,他们接连生的几个孩子都不幸夭折了,在很长的一段时间,膝下无儿无女。他们虔诚到处求子,救济穷人,做一切善事。也许因为他们求子心切,感动了上天,他们终于生下了一个非常漂亮结实的儿子。他

们视作掌上明珠,给孩子起名为布库托和德。布库托和德是鄂温克语,布库是结实、摔跤手之意,托和德是留住之意。他们希望留住这个孩子,希望这个孩子像摔跤手一样,结结实实地茁壮成长。果然,布库托和德像父母亲预期的那样,结结实实地长成了大人,身上流淌着父母诚实勤劳的血液,成为了一名勇敢英俊的好小伙子。

布库托和德成家立业了,为父母亲娶进了心满意足的好儿媳,生下了两儿两女,让父母享尽了天伦之乐,他不负众望,成为当地民众爱戴的百户长。有着过人智慧的他,领着家眷种缴皇粮,打造围墙,还建起了大片大片的榆树林,成为远近闻名的庄园主。

他的庄园所在地被人们称为别肯托和德村,这个地方地势平坦、土地肥沃、风景秀丽,至今,人们还没有忘记他,他的名字也成为塔城市行政辖区的一个地名——别肯托和德村。别肯托和德的儿子布克图1985年寻根来到鄂温克旗,他是第一个回故乡看望故乡亲人的新疆鄂温克族。

临走时陈治海书记告诉我们,当他知道这个故事后有感而发写的一首诗赠送给我们:

别肯托和德

陈治海(别肯托和德村第一书记)

别肯托和德

一个鄂温克人名的延续

孤独的老人

曾经是清代镶黄旗的百户长

你在别肯没有子嗣血脉传承

留下的只是一片老鸹筑巢的林带

记不清从什么时候开始

一批批逃荒者辗转至此

是他们耗尽毕生的心血

将原本老鸹的巢窝

变成良田千倾

他们祖祖辈辈

沿着老人的足迹

牵儿携女

生生不息

仰望苍穹

成为太阳的子民

老鸹已不常见

偶尔飞来一群

只为看看先人们的家园

它们憎恨人类的侵占

期盼有一天重回故里繁衍

那些长满玉米的沃土

那些生机盎然的白蜡树

那些不敢歇脚停留的绳索

那些宽敞平坦的马路

那些令人目眩的灯火

还有那些彩钢搭建的窝巢

曾经被汉子们扬鞭驱赶的耕牛

已然变成马达轰鸣的康拜因

挥舞镰刀满身尘土的媳妇们

骑着摩托在村庄与田地之间穿梭

这,哪里是我们祖先的家

古藤老树昏鸦

日落乌啼夕下

在祖先的坟上

你言我语

叽叽喳喳

诉说着家园的变化

从别肯托和德村出来我们又陆续的拍了几家生活在塔城市区的鄂温克族人家。首先我们来到二哥光明家,二嫂金梅兰达斡尔族,他们有两个儿子,鄂温克族,都非常优秀,老大光志伟在塔城市铁路局工作,老二光志盛人民警察,我们到他们家时正赶上老大休息在家,

桂荣和志伟对他作了访谈。从二哥家出来我们去二姐的儿子锐锐家,鄂温克族,爱人倩倩汉族,有一个儿子8岁,是我们当中最小的鄂温克族。他们为了孩子的教育从城里买了楼房,锐锐平时从事农业生产,爱人在城里代管两个学生来增加收入,从宽敞明亮的楼房可以看出一

家人的幸福生活,为了尽快完成拍摄任务,我们又连续走了两家,接下来我们去了二弟光愉家,鄂温克族,在塔城市公交公司上班,他爱人是李莹达斡尔族,他们有一儿一女聪明可爱,儿子满迪在塔城师范学校学习,精通手风琴、冬不拉,女儿灿灿上小学,学习优秀喜欢唱歌,俩孩子也为我们表演了他们的绝活。从小愉家出来我们来到最小

的弟弟光勇家,是三口之家,弟弟光勇鄂温克族、从事农业生产,爱人梅磊磊达斡尔族,女儿阿茹罕鄂温克族,上小学六年级,是个品学兼优的孩子,喜欢拉手风琴。2019年8月6号,在塔城市少年组中国说活动中荣获一等奖,2017年,弟弟光勇代表新疆鄂温克族参加

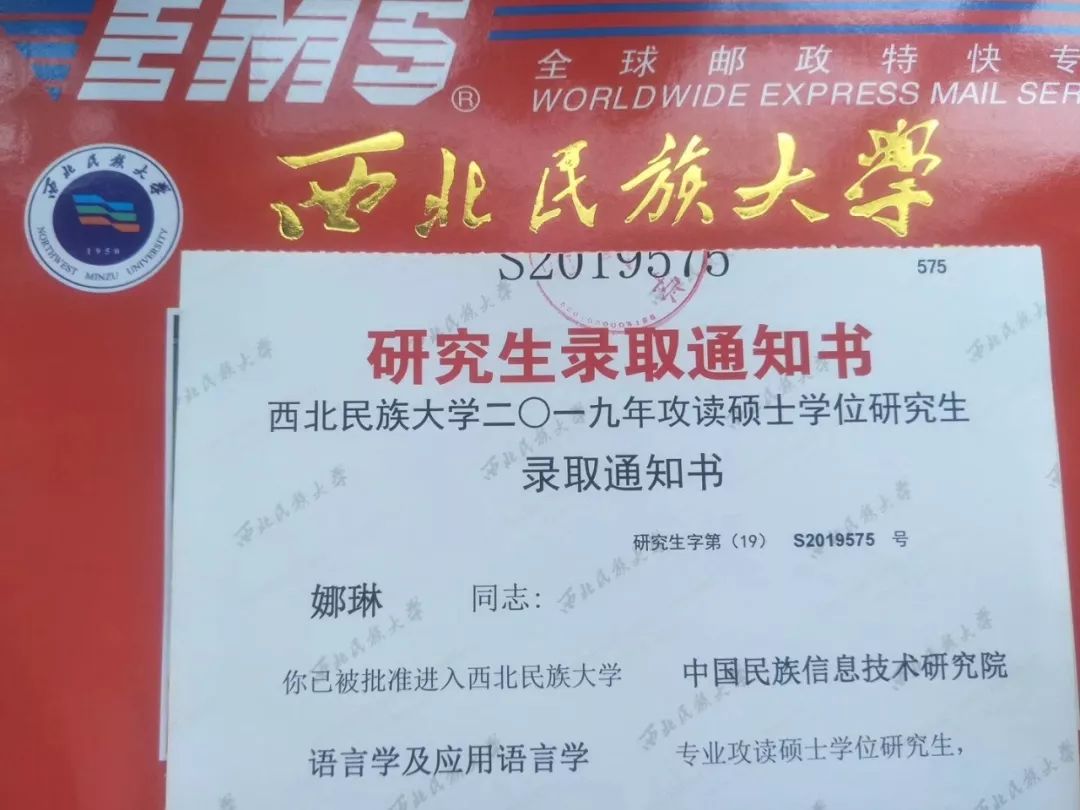

了全区民族团结进步大会。在这里也说说大弟弟特根吧,特根鄂温克族,在塔城市公交公司上班,爱人红梅达斡尔族,有两个非常优秀的女儿,大女儿娜琳于今年8月考取西北民族大学二0一九年攻读硕士学位研究生,小女儿娜莉2018年以优异的成绩考入广州暨南大学,

精通手风琴和冬不拉,荣获过塔城地区少年组手风琴大赛一等奖。她不仅琴拉的好而且歌也唱的好,有一副浑厚的中音嗓子,鄂温克族歌曲《南达汗》汉文版能用手风琴自己伴奏自己演唱。

中午,生活在新疆塔城的鄂温克族年轻一代我的侄子星星、吴雪夫妇还有生活在塔城的他们的兄弟姐妹们为我们安排了丰盛的具有俄罗斯风味的午宴,他们用好喝的格瓦斯为我们提前送行,因为明天也就是19号我们就要离开塔城,前往伊犁考察学习。说到年轻的一代,真为他们高兴,他们通过努力改变着自己的命运,为了孩子接受更好的教育,他们在从事农村工作的同时,还在城市买楼房,买汽车,

靠自己勤劳的双手发家致富,他们中有铁路调度员、有人民警察,有大学生、有硕士研究生,在当地学校的学生学习成绩优秀,是班级的文艺骨干,有的获得过全市手风琴、演讲等比赛的一等奖,虽然只是一家鄂温克家族的孩子们,他们并不孤独,他们组成了一个和谐的大家庭,团结向上、努力拼搏,捍卫着自己民族的荣誉,不愧为英雄的索伦戍边人的后裔,相信他们的未来一定会更加美好!

下午,我们应邀访问了生活在塔城阿不都拉乡的在达斡尔族中拥有鄂温克族姓氏的白依格尔浅的同胞们,我们到了阿不都拉乡中阿村,他们身着民族服装,拉起欢迎故乡亲人的横幅欢迎我们的到来,

我们在阿不都拉乡中阿村的村委会召开了座谈会,村长简要介绍了村里的基本情况,团长阿拉腾巴图、副团长柳华、萨日娜分别介绍了本次考察团的任务、研究会工作情况、鄂温克族自治旗概况等,新疆塔

城市达斡尔族历史语言文化研究学会顾问、阿不都拉乡土生土长的女儿孟英老师介绍了生活在阿不都拉乡白依格尔浅的人口及基本情况。

座谈会后我们一起去了度假村进行联欢活动,同时他们举行了隆重的发放由内蒙古自治区鄂温克旗档案局原副局长敖玉珍主编、布荣华等人编辑的《巴彦街鄂温克民族村敖拉哈拉家族家谱》仪式,场面热烈而隆重,看到他们手捧家族家谱,脸上洋溢着激动和归属感,让我们

在场的人都特别感动。布荣华姐姐在信息中写到:“故乡亲人们的到来,为这次活动增添了一道独特的色彩,仿佛先辈们的英灵如此将为两地的家族人创建特殊、喜悦的双喜临门的故事,将纳入史册。今天两地家族同胞们相聚在阿不都拉乡,拥有256年的索伦营戍边史,破灭一道沧桑的记忆。”是啊,何尝不是呢!

9月19日,我们完成塔城的考察任务前往伊犁伊宁市,早晨宾馆门口早早的就来了前来送行的人们,他们当中有鄂温克族、达斡尔族,大家都一同来到塔城机场,按照当地习俗,大家要喝上一杯上马酒,当我们接过这杯预示平安的上马酒时,心里是那样的不舍,在我

们来的9天里,大家朝夕相处,交流感情,结下了深厚的友谊。他们是我们失散256年的亲人,怎么能舍得呢!256年来我们同甘共苦、保卫边疆,建设边疆,共同书写着我们光荣的历史。因为,我们是英雄的索伦营戍边人的后裔。

12:50分我们乘坐的华夏航空G54322航班平安到达伊宁机场,伊犁师范大学贺元秀教授的学生吴木提剑到机场接我们,她是一个非常可爱漂亮的哈萨克族姑娘,按照贺元秀教授的安排,吴木提剑带我们来到伊宁市宾馆入住,并安排我们吃了可口的新疆拌面,下午我们

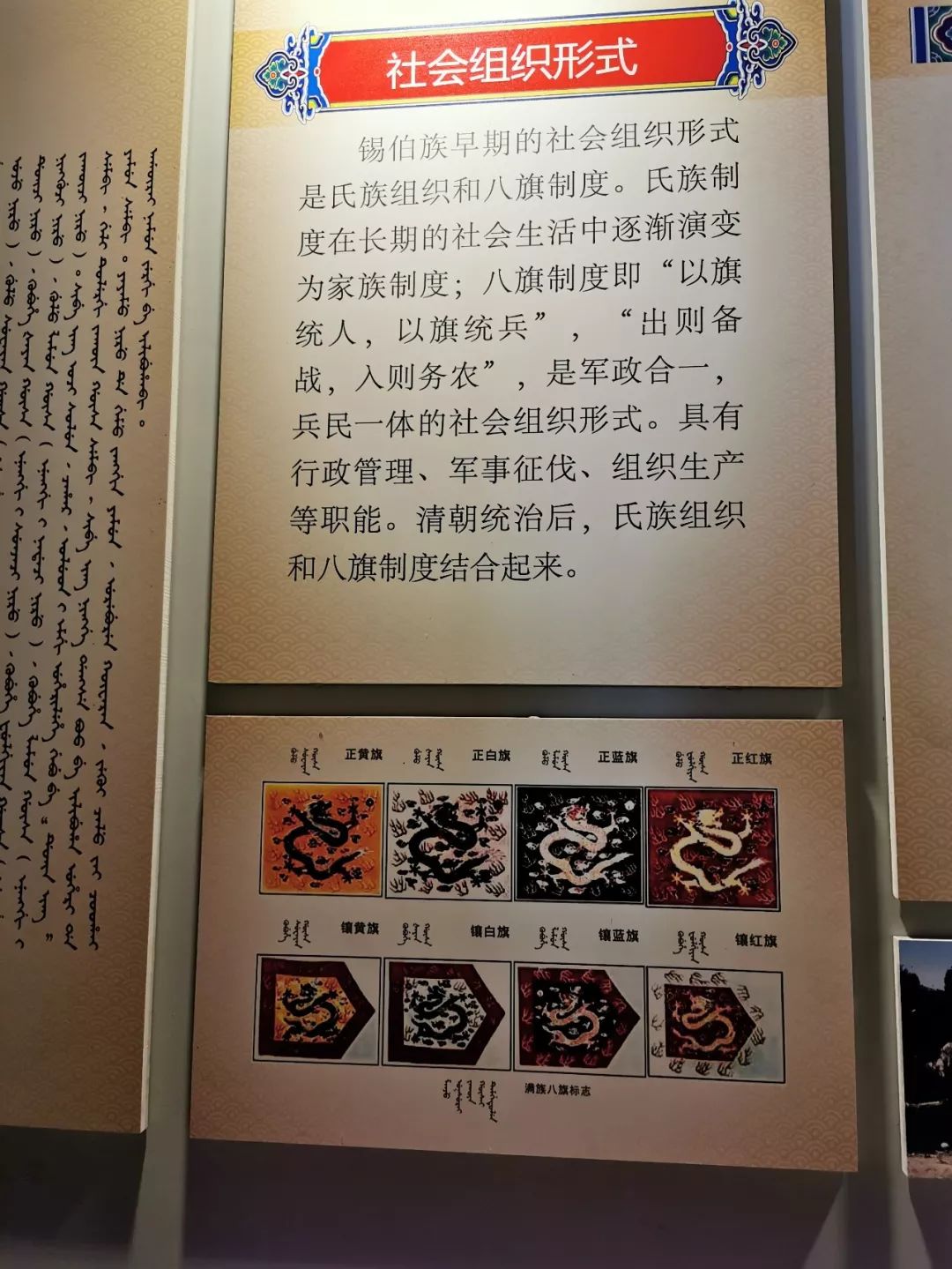

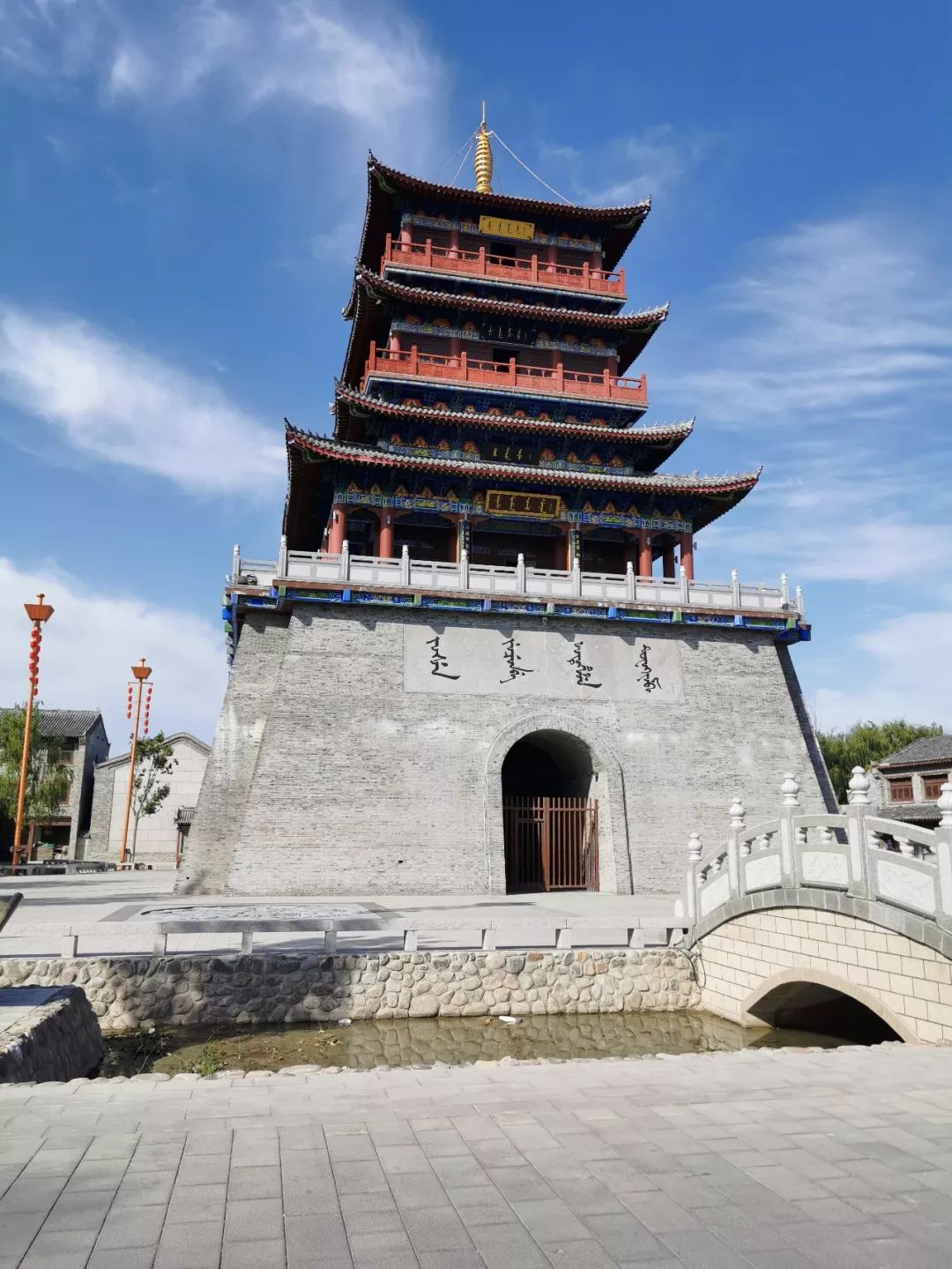

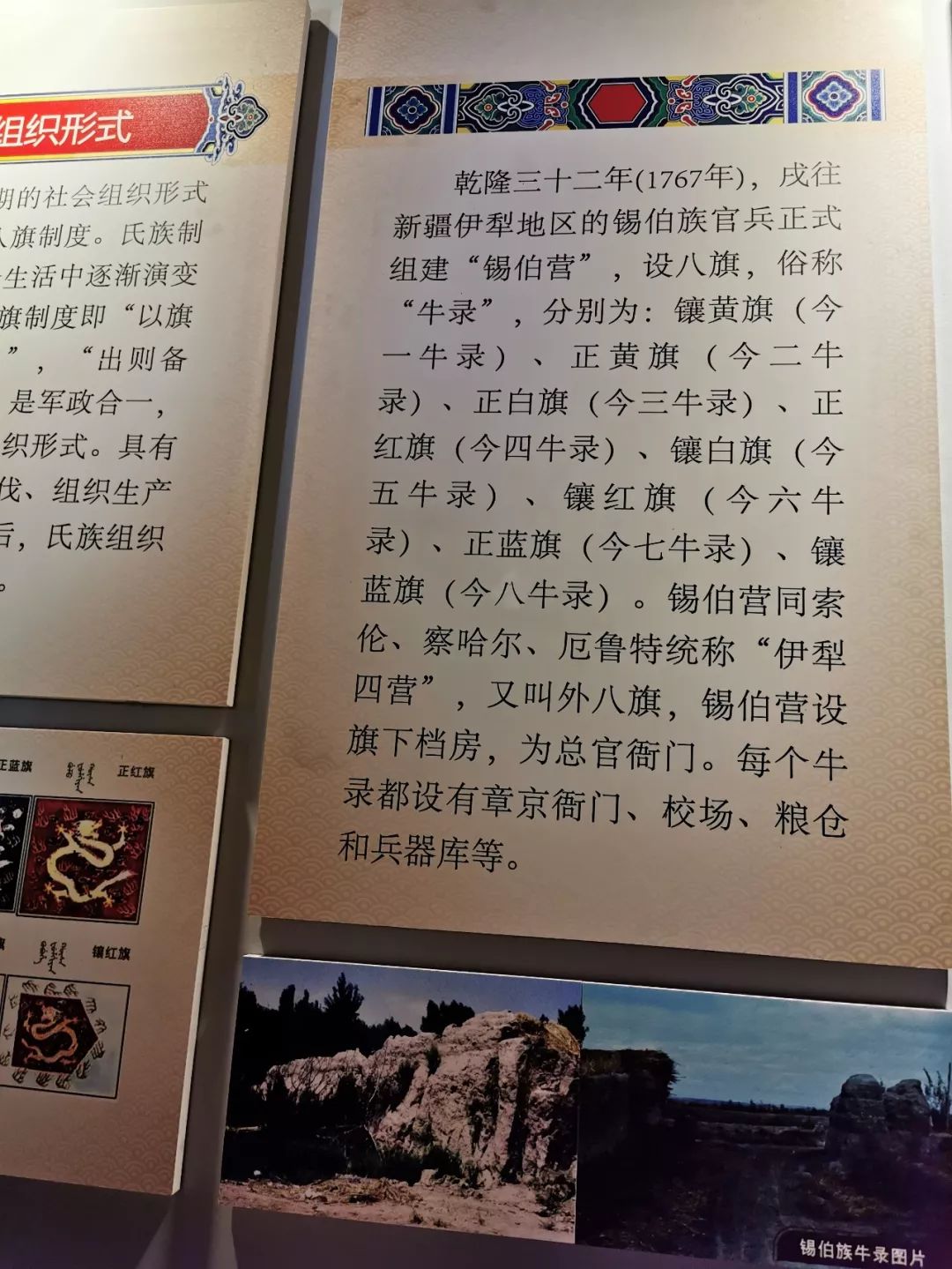

乘车来到位于伊宁市的察布查尔锡伯自治县锡伯民族博物院参观学习,察布查尔锡伯自治县,是全国唯一的锡伯族自治县,隶属于新疆伊犁。锡伯民族博物院,原名锡伯民俗风情园,是国家民族博物院第四分院,位于新疆察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录乡境内,察布查尔锡伯自治县西侧,距离县城约7公里,离伊宁市区约22公里,是以

展示新疆锡伯族的民俗风情,西迁屯垦历史为主的园区。我们在讲解员的带领下参观了西迁历史展厅、民族民俗展厅和近现代史展厅,通过参观馆内陈列的反应锡伯族历史文化的物品、文字图片、纪录片和立体沙盘,详细了解了锡伯族西迁历史、戍边屯垦历史和民俗风情。通过对锡伯民族博物院外大气磅礴的建筑风格,不难看出察布查尔锡伯自治县对锡伯族历史文化的重视和投入,让我们叹为观止。

寻找伊犁鄂温克族是我们这次考察的任务之一。在新疆财经大学工作的张金生老师的推荐和介绍下,工作在伊宁市的吴永清夫妇听说我们来访问他们,都非常高兴和激动,通知生活在伊犁尼勒克县尼

勒克镇的父亲沙亚、叔叔吴尔克从一百多里地外的公社赶到伊宁市,晚上设宴接待我们,大家都初次见面,但是并不觉得的陌生,也许这就是同一血脉吧!团里的萨日娜副书记和涂玉华理事为他们献上两首好听鄂温克语歌曲,听着听着沙亚同胞流下了感动的泪水,他说:我今年68岁,68年来我第一次听到这么好听的鄂温克族歌曲,心里太

激动啦。他还说敖铁林的鄂温克族服装真好看,敖铁林听到后,立即脱下民族服装走过去给他穿上,说送给你啦。他流着眼泪激动地穿在身上,连忙让我们给他和敖铁林拍照。吴永清说:我从小就知道自己是鄂温克族,我也要穿着鄂温克族服装照相,当他穿上鄂温克族服装照相时,看得出他作为鄂温克人的那种自豪感!

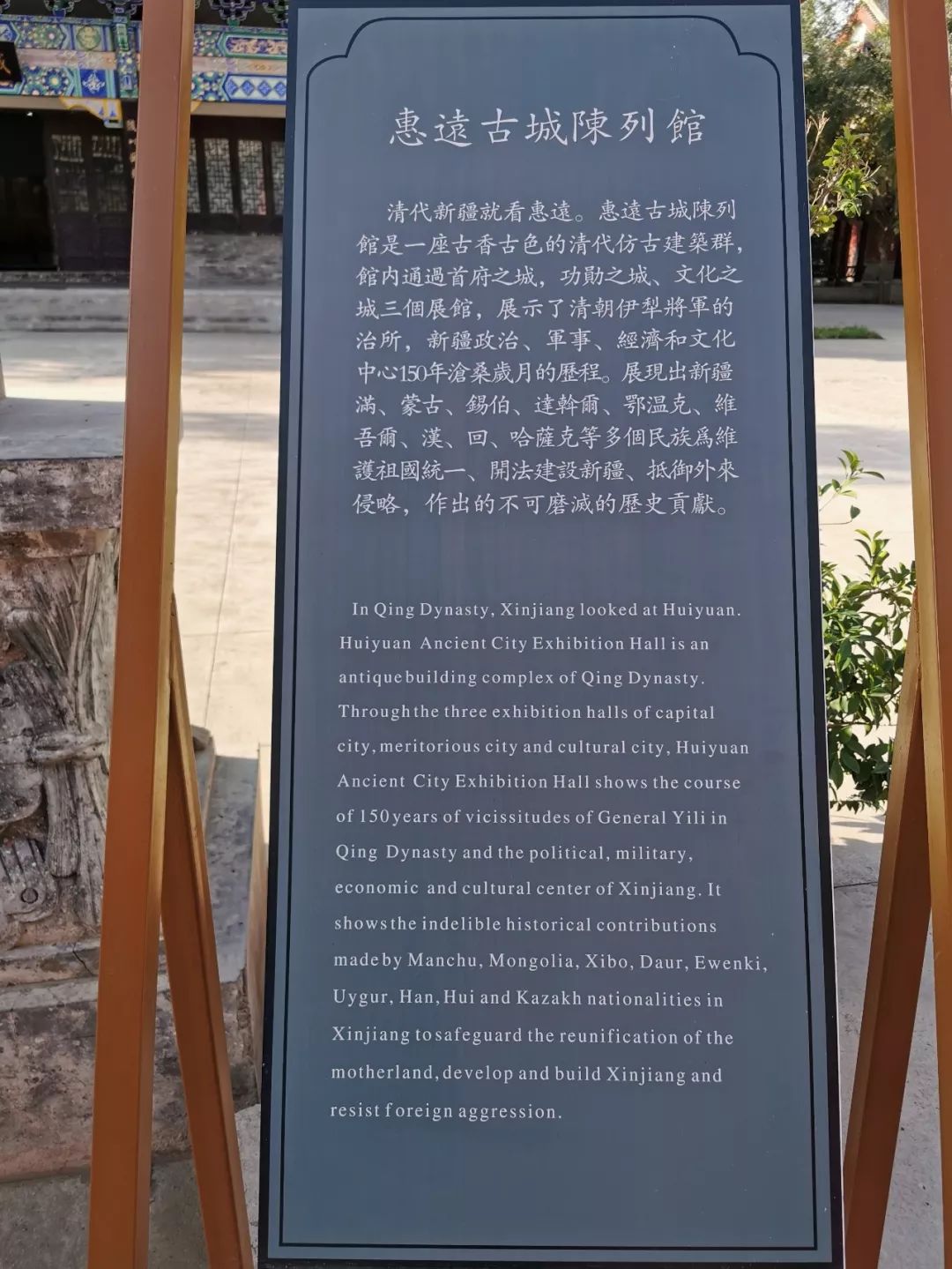

9月20日,我们参观了位于伊犁哈萨克自治州的惠远古城陈列馆、伊犁将军府。伊犁一直是新疆通往中亚的重要通道,历史上曾建有许多城镇在这里扼守边界,发展贸易。惠远古城陈列馆位于新疆伊犁地区霍城县惠远城东大街,是4A级景区,属于人文类型景区。通

过对73件文物、24个满文奏折、221枚钱币等实物和大量的图片资料全面反映当时惠远古城。走进惠远古城陈列馆首先看到了一幅用中英文记录的惠远古城陈列馆简短介绍,其内容是:清代新疆就看惠远。惠远古城陈列馆是一座古香古色的清代仿古建筑群,馆内通过首府之

城,功勋之城,文化之城三个展馆,展示了清朝伊犁将军的治所,新疆政治、军事、经济和文化中心150年沧桑岁月的历程。展现出新疆满、蒙古、锡伯、达斡尔、鄂温克、维吾尔、汉、回、哈萨克等多民族为维护祖国统一、开发建设新疆、抵御外来侵略,做出的不可磨灭

的历史贡献。看到鄂温克三个字我们都非常兴奋,并拍照留影,走进展馆随处可以看到索伦营戍边新疆的足迹,有两处展示各民族的图片中我们看到了鄂温克族。用心去感受历史,惠远古城陈列馆能够让人感受到新疆索伦营的光荣历史,感受到霍城县厚重的文化底蕴,感受到索伦营官兵以及各民族不屈不挠保家卫国的奉献精神。

伊犁将军府旧址在霍城县惠远城内。清代乾隆为了加强在伊犁地区的治理,在这里设伊犁将军,城内还保留着将军府旧址,旧址坐北朝南。院内古木参天;厅堂、台榭、曲径、回廊,依然存在。小巧玲珑的“将军亭”已修缮一新,伫立在青松绿树之间。昔日将军府门前的一对造型奇特的石狮,仍存院内,神态逼真,惹人喜爱。

通过参观这里展示的文字图片以及模拟画像我们随处可见索伦营西迁戍边和建设西北边疆中所作出的牺牲和英勇壮举。展厅中大幅呈现的历史过往,一次次的在大家脑海中沉浮轮回,大家也一次次的被索伦营官兵不屈不挠,英勇无畏的不灭灵魂所震撼。

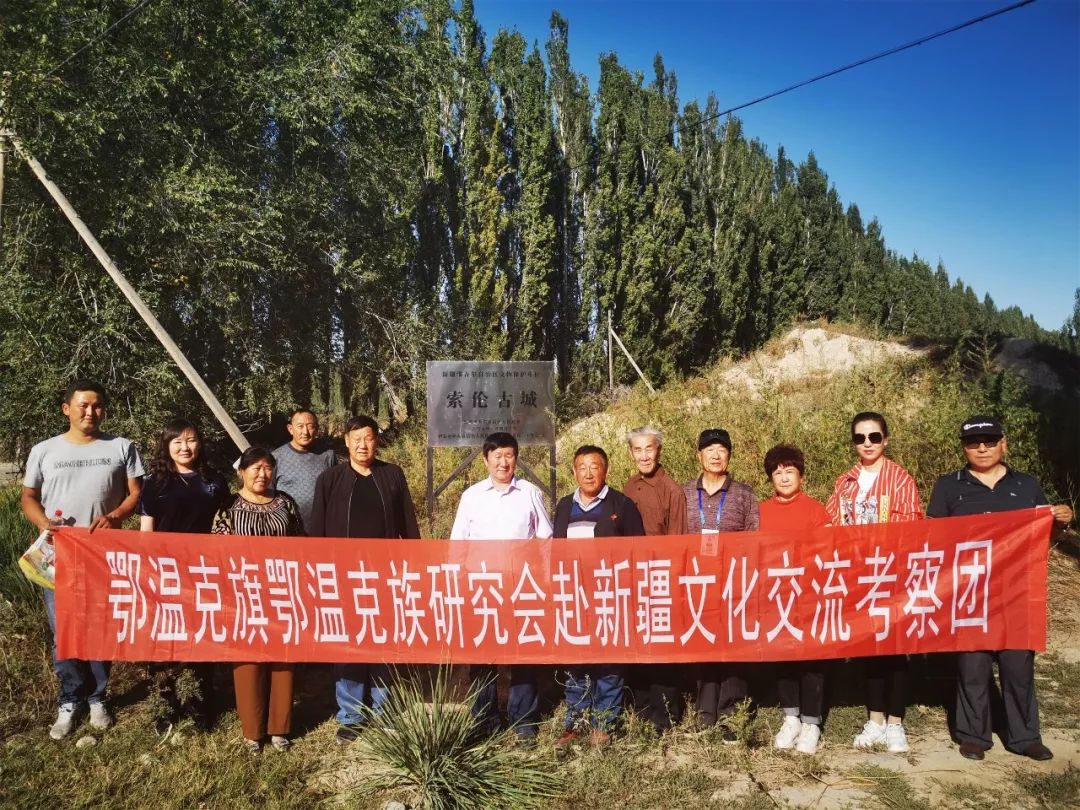

参观完惠远古城和将军府我们乘车前往索伦古城参观,当我们走到伊车嘎善又称“索伦嘎善”的乌熏街时看到了索伦餐厅,每次看到索伦二字我们心里倍感亲切,途中司机师傅接了一个电话,说有人要接我们,司机师傅带我们来到一个居民家门口,看到三位同胞向我们

这边走来,经过介绍我们知道了他们是伊犁师范大学贺教授安排的,我们相互握手问候,他们是韩新申、原伊车二中现伊车锡伯学校党支部书记,郭长林、伊犁州职业技术学校职工,郭善林、原伊犁州霍城国库加尔苏粮库站长,他们非常热情,邀请我们到农家院吃当地的特色美食,在交谈中我们了解到韩新申老师有鄂温克族血统,他从小就听人说他们是“洪阔尔”,他退休后一直坚持学习,在霍城县政协和

全国政协出版的《锡伯族百年实录》发表了《民族区域自治第一乡》、《安子英与伊车嘎善》等多篇文章。郭长林和郭善林老师一直致力于达斡尔民族文化的研究工作。都是值得我们学习的人。吃完饭我们一同前往索伦古城,途中遇到一位30多岁小伙子叫吴大海,经郭长林老师介绍他也是一位有着鄂温克族血统的小伙,我们邀请吴大海和我

们一起去索伦古城,他高兴的同意了,说先回去换衣服,这期间郭长林老师邀请我们去他家坐坐,一走进他家院子,映入眼帘的是一个高高的葡萄架,葡萄藤上接满了葡萄,有一排整洁的房屋,看上去很舒适,院子前边还有一条涓涓细流,优美的环境犹如在童话王国。郭长

林老师和他爱人一会儿给我摘下来葡萄藤下的葡萄、一会儿从院子摘来甜瓜、西瓜、还有各种水果忙前忙后,我们吃着瓜果的同时也不忘记拿出手机记录下这些美好的情景。不多时吴大海来了我们一起前往索伦古城。

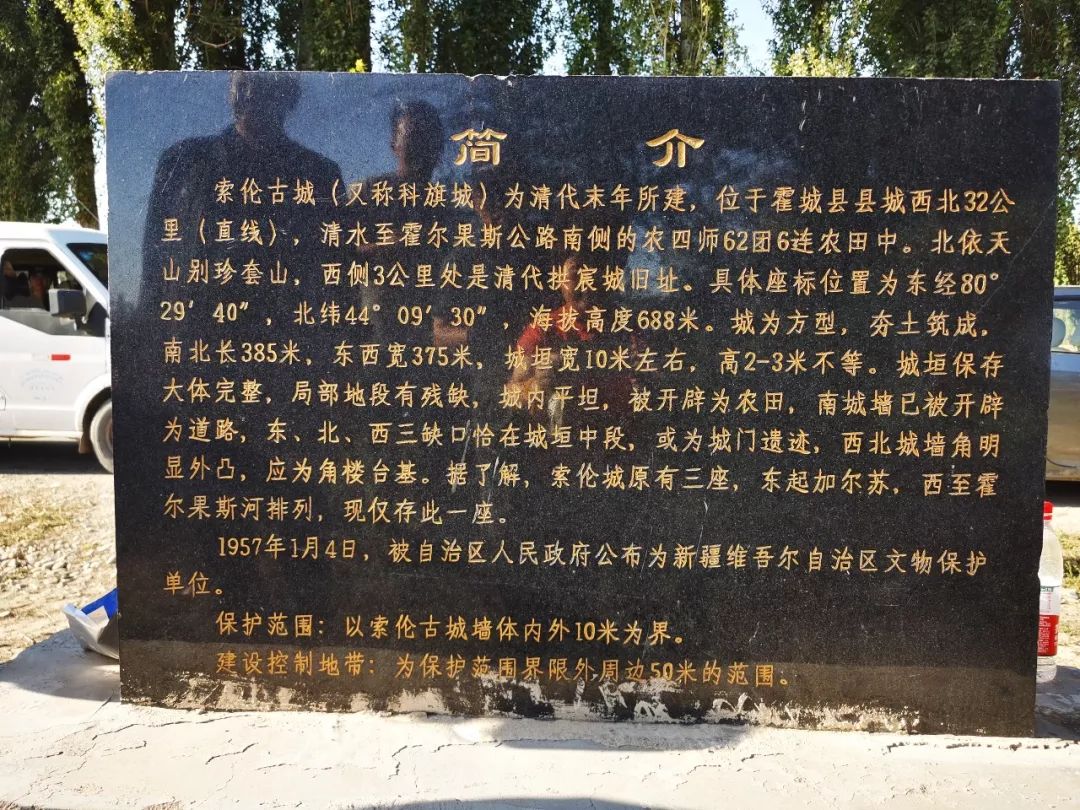

伊犁索伦古城是此次文化交流考察团重点参观的历史遗址之一。当我们到达索伦古城遗址时受到霍尔果斯市文化体育广播电视和旅游局文保顾问史建新老师的热情接待,他先给我们看了他在周边捡的

一些古城残缺的文物,看得出他对他从事的工作的热情与执着。我们

在他的带领下来到了伊犁索伦古城遗址,听他讲述关于索伦古城的过往历史,他在讲述中一直都在流泪,他说他特意戴上了墨镜,因为每次讲述都会流泪,在讲到索伦营官兵被迫到俄罗斯的那段历史时他用“悲壮”、“惨烈”、“英勇顽强”、“不屈不挠”等词汇讲述索伦

营官兵英勇抗敌、忠贞爱国,最终回到祖国怀抱的英雄事迹,让我们非常震撼,而作为戍边新疆索伦营索伦鄂温克人的后裔,我第一次来找寻索伦古城遗址,至始至终我也流着眼泪听完了史建新老师的讲解。随后我们做了祭祀活动,祭奠当年流血牺牲的索伦营将士们的英灵!这里有个小小的敖包,听郭长林老师讲,这是他们每次过来做祭祀时堆起来的石头,他们也一直努力着在这里建立一个敖包,供前来这里瞻仰的索伦营后裔们祭奠。

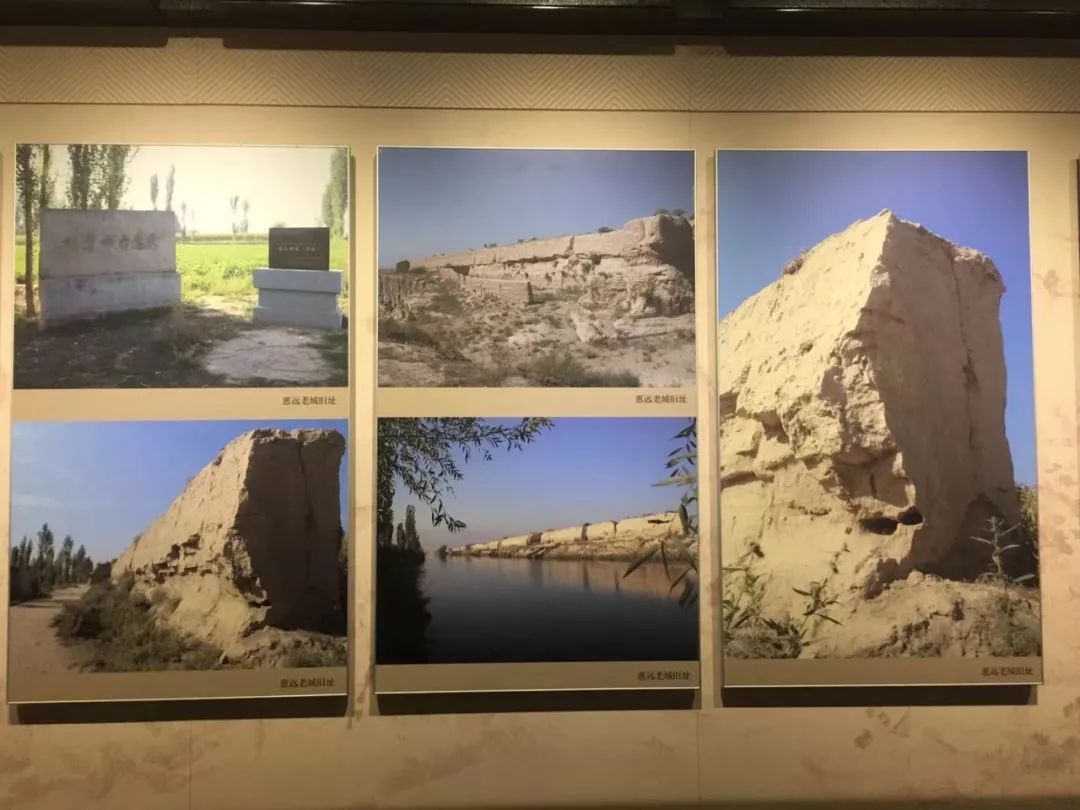

伊犁索伦古城为清代末年所建。它是索伦(鄂温克)、达斡尔族开发边疆,保卫边疆的又一个历史见证。1957年被列入新疆维吾尔族自治区文物保护单位。回顾历史,十八世纪中叶,清政府为加强西北边防于1763年,西迁索伦(鄂温克族)、达斡尔族官兵1018人组

成索伦营。经过近一年的长途跋涉,索伦营官兵终于来到伊犁河北岸,驻守霍尔果斯等地。如今,历经二百多年历史的索伦古城满目沧桑,记录着曾经英烈们的不朽功勋,也向后人们静静地诉说着索伦营骁勇善战的戍边鄂温克人传奇故事。

晚上,我们受到了伊犁师范大学贺元秀教授的接待(贺教授是在住院治疗的间隙请假出来接待我们的),他是锡伯族的领袖人物,是伊犁哈萨克自治州西迁文化首任会长,现为名誉会长,是一位令人敬佩的知名学者。他为我们安排了地道的锡伯族美食,还教我们如何吃锡伯大饼,吃锡伯大饼是很有讲究的,在吃锡伯大饼之前,一般要将其撕成小块,锡伯大饼的正反两面分别代表着天和地,天和地不可以

倒置。分辨正反两面只要看烙饼时留下的花纹,烙饼时,留下大花纹凸起的一面是天,细小花纹的一面是地,在长期的生活中,人们形成一个习惯的叫法就是大花和小花。大饼在摆放的时候必须天压地,也就是大花朝上,小花朝下。吃的时候要天包地,小花向里,然后夹上自制的花花菜或是辣椒酱,特别好吃。贺教授还给我们讲述了鄂温克族戍边新疆的历史,他说:生活在东北的索伦怎么成为祖国西北边疆

的著名的索伦营的呢?成为目前新疆的56个民族中的一员?从有关档案资料可以看出来,乾隆28年至29年(1763年-1764年),1000名索伦官兵(其中索伦<鄂温克>兵500名,携带家眷1421人,达斡尔兵500人,携带家眷1417人)连同家眷3860人西迁伊犁,组成清代西北边疆著名的索伦营,驻守在伊犁河北岸的霍尔果斯河两岸。索伦营中的鄂温克军民主要驻守在霍尔果斯河以西的“西四旗”,达斡尔官兵驻守在霍尔果斯河以东的“东四旗”。说到鄂温克人口锐减时

他说:一是遇到瘟疫,还有就是在一次战役中牺牲了240多名鄂温克官兵。关于这些贺教授也发表过论文。我们通过和贺教授他们短短几个小时的相处,交谈中我们学习到了锡伯族和鄂温克族的历史文化、饮食文化,受益匪浅,我们也给贺教授送上了鄂温克族象征吉祥的太阳花和彩虹巾,还有我们带去的书,在这里非常感谢贺教授,并把我们最美好的祝福送给他!

9月21日,我们从伊宁乘飞机回到乌鲁木齐,晚上与乌鲁木齐达斡尔联谊会进行了文化联谊活动,活动中看到了很多熟悉的面孔,也有新面孔,首先我们相互介绍了各自的成员,接下来由乌鲁木齐达斡尔联谊会会长富永生介绍了他们工作开展情况,他说他们没有工作场地,经费也是自筹资金。我们了解到他们在这样困难的情况下开展了很多工作,也是在这样的情况下他们学会被评为全区唯一一个优秀学会。为他们取得的成绩喝彩!我们也把我们开展工作的情况作了简

要介绍,我们相互交流、互相学习,为今后工作打下了基础,联谊会兰花老师也作了热情洋溢的讲话,她说非常高兴再次见面,并对我们在塔城开展的工作做了肯定。婶婶尹玉英也做了讲话,她说:首先非常感谢鄂温克族自治旗党委政府和研究会的领导以及鄂温克族同胞们,把我的侄女柳华培养得这么优秀,她所取得成绩和你们的帮助和支持是分不开的,也希望你们在新疆期间一切顺利。整个联谊活动都在欢乐的气氛中进行着,大家载歌载舞,相互祝福,期待下次再相见!

9月22日,考察团成员自由活动,参观乌鲁木齐风土人情。

9月23日,敖铁林、桂荣、志伟和我前往我婶婶尹玉英家拍摄他们的生活情况。至此我们圆满完成所有拍摄任务。为我这次考察之旅画上了圆满的句号。

结语时我们想说:在习近平总书记“不忘初心,牢记使命”主题教育论述中,一切向前走,都不能忘记走过的路,走得再远,走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去。此次鄂温克族自治旗鄂温克族研究会文化交流考察之旅秉承尊重历史,不忘历史,追寻西征戍边鄂温克人的足迹,进一步挖掘和整理、传承和发扬民族文化。增强民族自信、文化自信意识,面向更加美好的未来。

主歌:伊力森 副歌:任晓楠

更多

详情

敬请

关注