闭眼看书、5分钟读完世界名著……你能想象吗?近日,一所神奇的补习班走红整个教育界。

量子波动速读引热议 5分钟看完十万字

只见画面中,数十名孩子不断地快速翻动书本,身边都站着一位监督员。若是不经解释,这场景任谁看了都会觉得摸不着头脑……原来,他们在进行一场“量子波动速读比赛”。

据说,这是一种新式的阅读方法。机构老师介绍,这种方法利用“量子波动”和“光的波粒二象性”原理,让书与人产生量子纠缠,从而获得书本内容。使用这种方法,阅读不需用到眼睛,通过量子波动让头脑中产生动态影像,让感知器官产生多维感受,最终可以实现用1-5分钟看完10万字的书,并且能把内容完整复述出来。

更厉害的还在后面,参加过培训的学生甚至闭着眼就能和书发生“量子纠缠”,即使戴着眼罩,也一样能复述书本的内容与主题。

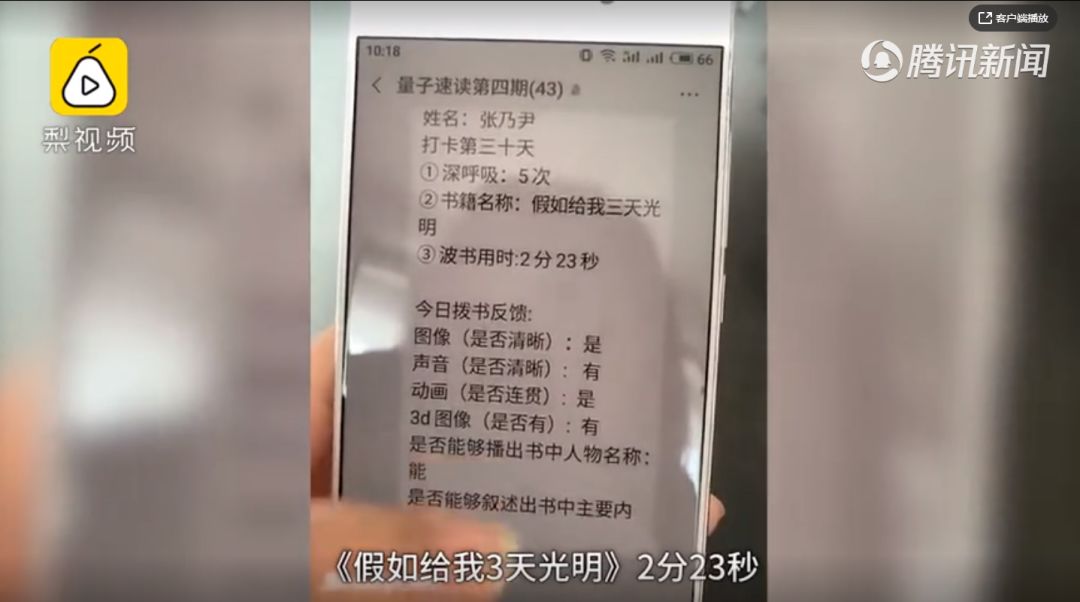

这样的补习班还建立了学习打卡群,让家长监督孩子练习,并将读书的内容反馈给老师。群聊记录中,“书籍名称”“波书用时”(指波动完一本书所用时间)“图像/声音/3D影像”等专业概念,像一系列机械参数一样,把孩子的阅读过程压缩在了条框之中,看书的孩子犹如一台待检测的读书机器。

新闻一经爆出,就引起社会的强烈反响。培训班更是受到媒体群嘲,打着科学的幌子,实则是痴人说梦。央视新闻也发文章称,量子波动速读是在收智商税,本质上和市场上炒作量子概念的其他商品一样,呼吁家长理性看待,不要上当受骗。

后来参加课程的孩子也如实透露:其实眼罩并没有戴实,下面留了一条缝可以看到书本。

从这场闹剧说开去

这场荒诞的人间喜剧,看似已经盖棺定论,不再具有讨论空间。但既然有关读书,小编还想继续和大家讨论一下这个问题。我们不妨开个脑洞:如果世界上真的有“量子波动速读”这回事,“波书”是否就是一件无可指摘的事情?

用2分23秒读完《假如给我三天光明》,是一件好事吗?作者的心血在五分钟内被抽干,读书的人从中挑选出“有用信息”,再把“无用的信息”丢弃,这真的是阅读吗?掌握了这些“干货”的孩子,就算受到了好的教育吗?

量子波动速读的走红,不仅反映了家长科学知识的缺乏,更体现了在这些家长的心中,学习等于背诵,教育等于“学到有用的东西”。不知从何时起,教育的内涵已经开始扭曲。在我们群嘲量子速读之后,更应该看到,这可能只是现代社会中急功近利者的一个缩影。

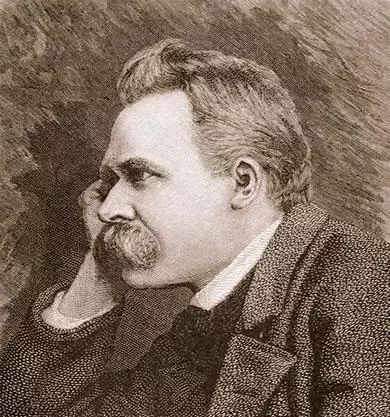

尼采与现代

现代文化的种种弊端,早已被尼采言中。尼采看到,在我们这个飞速转动的时代里,到处是令人眩晕的匆忙,这个时代厌弃一切“无用”之事,只做所谓“有用”的事,就是能够带来眼前利益的事。处在这个时代永不停歇的骚动之中,人被切割了成碎片,被当下夺去了永恒的愉悦。

基于此种追求,阅读从一种思考行为,降格成了一门技术。人们肆无忌惮地享受技术带来的利好,不去限制科学技术的边界,却把自己也变成了机器。尼采在早期的作品中,就已经开始警示同代人,现代教育为了培养社会所需要的特质,最终丢掉了人的天性,整个社会没有了高级文化。人们变得越来越匆忙,渴望在短时间内做越来越多的事情,再也没有时间过沉思的生活了。

随着尼采的思想走向成熟,他进一步对现代性提出批判:残缺的现代教育,导致生命本能的衰竭,和精神文化的贫乏,人甚至丧失了其完整性。他曾经嘲讽现代教育:

“一切高等教育的任务是什么?

——把人变成机器。

用什么方法?

——他必须学会厌倦自己。

怎样达到这个目标?

——通过义务的概念。”(《偶像的黄昏》)

此时,他对现代文化的批判,开始转变成为对于现代人存在的关切。

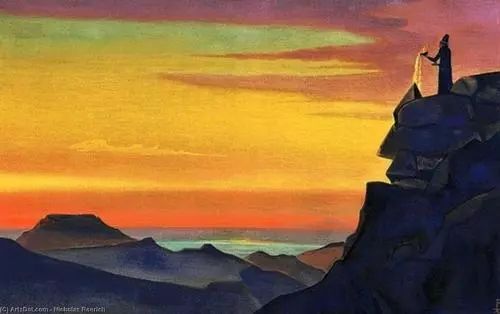

在《扎拉图斯特拉如是说》中,尼采也借扎拉图斯特拉之口,表达了对现代人生存境况的痛惜。

“唉,我怀着渴望,该向何处攀登呢!我想从所有的山巅眺望父母之邦。

可是,我在任何地方也没有找到故乡,我在人和城镇都是形同陌路,穿过所有的城门流浪。

我的心最近催我走向现代人,但我觉得现代人与我形同陌路,是一种讽刺:我被逐出了父母之邦。

于是,我只爱我孩子们的国度,它尚未被人发现,远在最遥远的大海:我命令我的风帆寻找、寻找。”[扎拉图斯特拉如是说 · 教养之邦(II,14)]

失去了人之完整性的现代社会,让企图保持天性的人感到“被逐出父母之邦”,麻木匆忙的现代人与扎拉图斯特拉形同陌路。扎拉图斯特拉于是选择下山,他窥向深渊,发现现代性的症结甚至可以追溯到两千年前,背后是一场价值的颠覆之战。

在尼采的哲思之外,他思想深化的过程也颇给人启迪,他向我们示范了如何对所在的生存境况保持敏锐的嗅觉,嗅出那些根源于价值和赋权之中的腐败来。也正因此,小事并非仅仅是小事,愿我们都能保持敏锐,保护那些闪着光的事物,让它们在这个极速运转的时代中,不至于被掩盖。

不知你对于“量子波动速读”有什么想法?欢迎在评论区和我们交流。

正文到此结束。

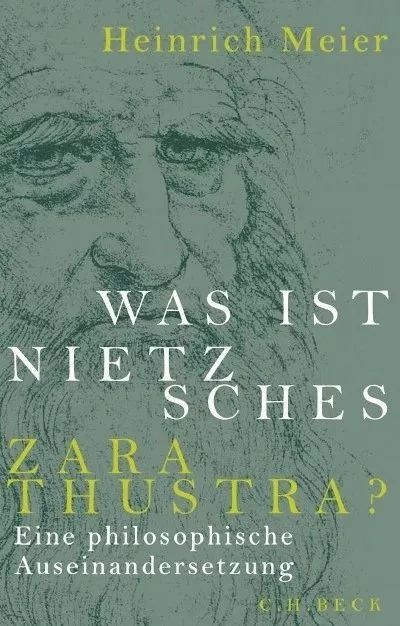

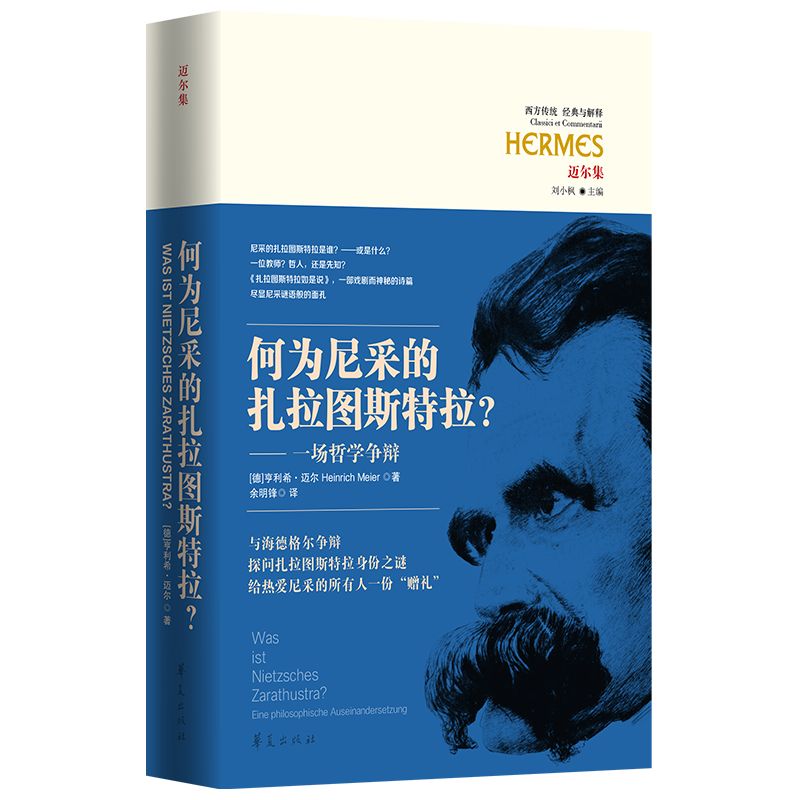

说了这么多,我们要如何读懂《何为尼采的扎拉图斯特拉》呢?

《扎拉图斯特拉如是说》是尼采思想迈向成熟的标志性著作,尼采尤为重视这本书,称它为“第五福音书”。但同时,尼采诗化的语言,和接连的隐喻,又让书的内容显得扑朔迷离,极易造成误读。我们只要看看今日社会上对于尼采标签化的普遍印象便可知,有很多人望文生义,甚至断章取义,在不觉中充当了曲解者。

尼采以后的哲学家与哲学工作者中,海德格尔、施特劳斯、德勒兹……不少人都对这本书进行解读。学者余明锋对此有一个十分贴切的比喻:尼采之奇,至少有一方面在于,不同的解释者仿佛放在他跟前的一面面镜子,照出来的竟是全然不同的尼采!而且往往连带照出的还有解释者自己的底色。

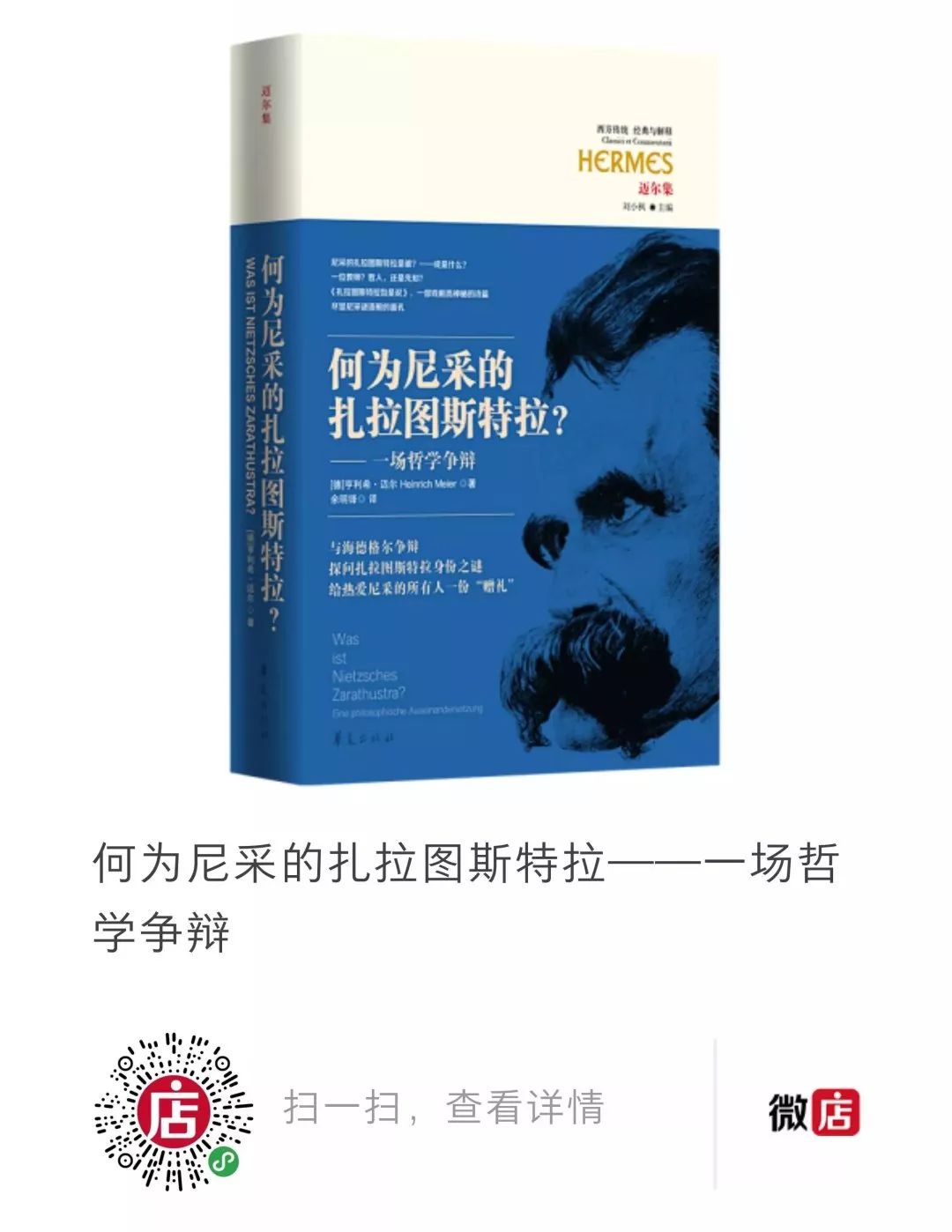

至今尼采哲学依然有诸家之言,但无论何种解读,都对解释者的文本阅读功夫提出了要求。上述三家的思想虽然精彩,尚未对《如是说》做出整体的解读。我们很高兴看到今日的学界有人在继续《如是说》的解读工作,并带来一部德语世界的新著:《何为尼采的扎拉图斯特拉?》。

作者亨利希·迈尔(Heinrich Meier)是德国政治哲学家,卡尔·弗里德里希·冯·西门子基金会主席,慕尼黑大学和芝加哥大学教授,2005年莱布尼茨奖得主。代表作《隐匿的对话》《施米特的学说》等被译成八种文字(汉译将《施米特的学说》和《施特劳斯的思想运动》一起收在《古今之争中的核心问题》),其卢梭、施米特和施特劳斯解释具有世界范围的影响力,近十年尤其专注于尼采研究。

亨利希·迈尔教授

在书中,迈尔与海德格尔展开哲学争辩,而且争辩的要点正在于“哲人与先知之争”,这是贯穿全书的主线。迈尔的解释至少在以下四点上与海德格尔有着根本区别:

(1)哲人-先知之二重性使得迈尔极为重视扎拉图斯特拉与门徒的关系(这是海德格尔的解释方式中未能细察而又确实存在于文本中的一个戏剧要点),因为恰恰这种关系会促使主人公反思自身的主导人格,也让细心的读者具体而微地看到戏剧的开展及当中显现的问题;

(2)文本呈现出来的因此不是一种从超人到永恒轮回的单线性发展,而是哲人-先知双重人格的并行发展,时而交错,时而分离,迈尔的解释于是必须略显繁琐地考证每一篇讲辞的说话对象、以及讲者的身份认同;

哲人?抑或先知?

(3)学说也不像海德格尔试图揭示的那样呈现为一个围绕存在问题的思想体系,而是要求解释者在文本语境中具体地考察超人、权力意志和永恒轮回这三者的戏剧功能,这也将大大减损三者作为学说的自足性;

(4)与文本的非单线性和学说的非体系性相关,迈尔对全书的戏剧构造有着不同的看法,他非常重视第四卷。海德格尔对这部戏剧的戏剧性分析其实只包括了前三卷,这与郎佩特等后世尼采解释者的做法一致,即只把第四卷看作附录,迈尔的分析在这一点上则是截然不同的。

与海德格尔争辩,探问扎拉图斯特拉身份之谜,给热爱尼采的所有人一份“赠礼”。亨利希·迈尔教授以十年讲授之功,写成《何为尼采的扎拉图斯特拉》一书,为揭开尼采谜语般的面孔准备了一把钥匙。

何为尼采的

扎拉图斯特拉

亨利希·迈尔 著

余明锋 译

分类丨哲学

华夏出版社

微店扫描小程序码购买

天猫链接(复制后打开淘宝)

€5n1dYKledPU€

看

经典与解释 延伸阅读

重磅新书丨亨利希·迈尔《何为尼采的扎拉图斯特拉?——一场哲学争辩》

余明锋 | 读迈尔的《何为尼采的扎拉图斯特拉》

笛卡尔、培根与玫瑰十字会:自然科学的神秘主义传统

新书上市丨《自然科学史与玫瑰》:穿越千年的黑暗,一部神秘主义思想史

有一天,我们可以再次聆听古希腊的神话史诗

点击“在看”,向更多人传递沉思的力量