简单说一下我对法国锁球锋5号Vahaamahina瓦哈马希纳恶意犯规的看法。我在转播时第一时间就看到这个动作的始末,央视评论员王琨元老师赛后提出一个很有逻辑的问题,为什么rugby这么讲究纪律,他还会这么“冷静”的犯规。限于自己的表达能力有限,只能撰长文努力解释。一孔之见,欢迎讨论。

几个背景:

1、(成)人性本“恶“,对此感兴趣的朋友可以研究一下心理学和哲学里破坏欲和攻击性,这应该是绝大部分成人都有的,有些是在孩童时代已经表现的比较明显,有些则可能隐藏、保护的较好。结合我个人的经验,冲撞、击打等“破坏行为”会有快感,可能是因为可以合理释放人性本来的“恶”。

2,15s是一项冲撞性运动collision sport(已经超出所谓全对抗full contact的范畴),所以规则才炒鸡严苛复杂,就是为了在保证安全前提下,让参与者享受冲撞的快感。我相信打过球的人都知道,在对抗的瞬间,大部分选手的心理状态是:我全力以赴。至于结果是什么(伤人或伤己),我放任它发生,不care。因为如果从开始就很care后果,这个动作很难全力以赴。当然,这个全力以赴的基础是在规则范围内,怎么符合规则,则要看你如何训练的,训练的目的就是让你有合规的对抗动作的肌肉记忆。而且,规则规定可以用于碰撞的都不是最具杀伤力身体部位和装备,比如肘、拳、穿钉鞋的脚你都不能用,允许你用的是都是对应替代品,小臂、掌、小腿和脚踝,帽子(headgear/guard)。(想象一下,如果持球人出掌去推的动作,换成出拳该多有效)。

3,但是表面合规的身体接触后,再如何使劲和对抗,因为身体夹扎裹挟在一起,很多时候只有参与者自己知道,这时候“恶”的潜意识就又会抬头,内心的小魔鬼告诉你,去伤害ta,裁判不会看见,这也是体育比赛的竞争性所带来的天然“附赠品”,play the rules利用规则(最贴切的翻译应为找到规则漏洞中对自己最有利的地方,并利用之),并非rugby独有。训练的目的之一就是让你找到规则范围内最利己的方式,控制可能造成判罚的犯规(注意,不是所有犯规都会被抓到,这也是很多犯规行为的初衷)。对很多人来说,作恶又不被抓(偷腥)的快感是无与伦比的,同理可见赌博赢钱,所以体育圈里的坏孩子会屡见不鲜。抛开其他的如正直、团结等精神价值不谈,rugby就成了一项既能最大化享受冲撞及“偷腥“的快感,又必须强化纪律约束,让自己内心的善与恶斗争到极致的运动。她充满了矛盾(正如不能向前传球,又要跑到前面去达阵一样),又给予参与者能够控制这种矛盾的非凡成就感。这就是为什么很多人说(合规地)对抗/冲撞是rugby运动的重要特点和核心,是与其他项目在表现形式方面的最大区别。

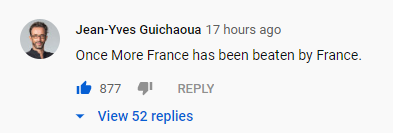

油管上法国球友幽默的评论

4,瓦哈马希纳出生在法属新喀里多尼,一个南太平洋岛屿,岛民性格特点之一就是不羁,不受束缚,规则意识较弱,有创造力同时也有很大破坏力。可参见本届杯赛在黄牌数上遥遥领先的萨摩亚人。我感觉岛国人内心是不接受某些规则的,至于接受与否的界线是什么,我也不太清楚。瓦哈马希纳的成年职业共吃到了2张红牌(包括本张)和6张黄牌(包括国家队1张),上一次的红牌也是因为击打对手。从过往数据上即可看出,瓦哈马希纳属于劣迹斑斑的那一类运动员。他依然能打这么重要比赛的主力,不得不说是他的能力确实很好,再就是法兰西人对待自由散漫的无纪律行为的容忍度很高。我感觉,瓦哈马希纳在做这个动作时,可能有些侥幸心理,可能是在潜在快感与风险性的短暂心理博弈后,果断(鲁莽)选择前者。也可能因为法国的社会文化的容忍度,以及法国橄榄球的不同认知,使他没觉得这是个什么大事,所以无需考虑风险。赛后法国主教练的一番话可以从侧面反映法国人这种对橄榄球运动的不同认知“ that's part of rugby and that's how it is”。如果是英格兰的主教练琼斯,瓦哈马希纳根本就不可能入选国家队。事后,瓦哈马希纳宣布从法国队退役,专注于俱乐部橄榄球。法国国内媒体声音不一,但并未将其置于历史罪人万劫不复的境地。

5,总结,橄榄球运动的核心其实是在与人性做斗争,这个过程中,有输有赢,虽然赢得次数遥遥领先,但偶尔还是会有脱线的时刻。但无论如何,在裁判出示红牌后,瓦哈马希纳懊悔又沉默离开的背影仍然竖立起了一名橄榄球运动员应有的尊重、守纪和服从形象。但是这个形象未免来得太迟了些……

作者:刘凯

图片和视频来自网络

长按识别二维码关注