戳上面 蓝字 关注

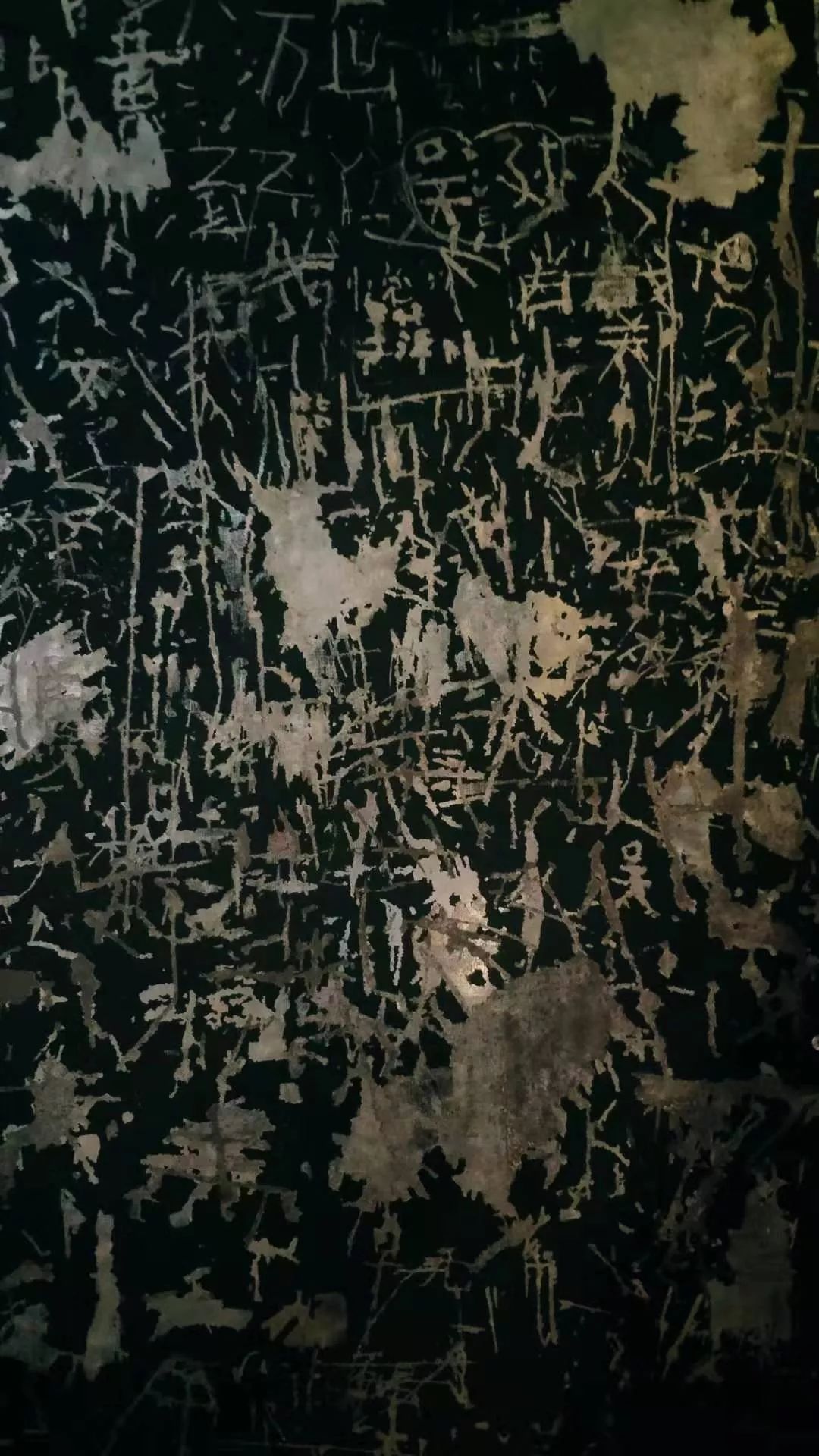

车站站牌下的刮痕“书法”,记录了等车人的焦急与无聊。像极了一块残碑

在当下谈论书法是困难的。

首先的困难在于我们要判断书法是不是艺术的问题。我们知道,现在所谓的“艺术”是一个含糊的外来概念,用它来理解或解释一幅书法作品,多多少少存在错位和简单化。因此,不妨把这个问题替换成:我们应该用哪一种艺术观来理解书法? 既然仍要单独把“书法”拎出来说事,而不是如绘画、雕塑、装置和行为一样轻而易举地纳入到“当代艺术”这个可以化解媒介隔阂的大框架体系中,想必有它不能被轻易纳入的独特性所在。或者说,当下再办所谓“当代水墨”“当代雕塑展”“当代摄影展”之类即区分媒介却冠以当代的展览会显得很累赘尴尬,但书法展还是有它值得挖掘的价值。 正在杭州展览的“书非书”国际当代书法艺术展是带着追问这个问题的抱负的。由王冬龄先生担任策展人。 王冬龄是被国际学术界、展览体系和市场公认的,对当代书法最有贡献、最能代表当下书法面貌的艺术家之一(另一位应该是邱振中先生了)。曾有策展人问他,认为自己是一位书法家还是艺术家?他毫不犹豫地回答“当然是艺术家”!

我猜,他之所以如此干脆地回答这个严肃的价值判断问题,想必之前也自问过很多次。而这个回答就是他坚决的判断和立场,并在他的作品中得以印证。

关于王冬龄的问答,我们看到了关于书写者的两种身份:书法家/艺术家。

我想,王冬龄是将“书法家”理解为以写书法或教授书法为职业,并在风格上有所创造的人。这基本上是一种职业和工种的划分,是我们惯常对书法家的定义。当然,书法家也有好坏高下之分:美院教授是书法家,书协专家是书法家,写字一惊一乍、大吼大叫的是书法家,到哪都爱题字的领导干部也会被尊称书法家,而二王、颜、柳、苏、黄、米、蔡反倒未必是“书法家”他们首先是士大夫,是文化精英,且善书。

可见,是不是书法家是一回事,是不是艺术家是另一回事。 王冬龄先生的传统书写功夫相当了得,这是大家公认的,但他却将自己看作是“艺术家”,想必认为艺术家有超越书法家的地方。虽然中国古代就有“六艺”“技进乎道”等说法,但这都不同于我们现在所谓的“艺术”概念。这里的“艺术”主要是指现代主义以来以西方为主导逐渐确立起来的艺术概念和艺术家形象,其内涵首当其冲的是求新求变:媒介上、形式上、内容上、观念上、语境上……这是一种带有进化论色彩的线性艺术观。此外还伴随着对媒介自身认知的本体论色彩,以及对当下生活的介入和批判——明显的观念艺术成分。

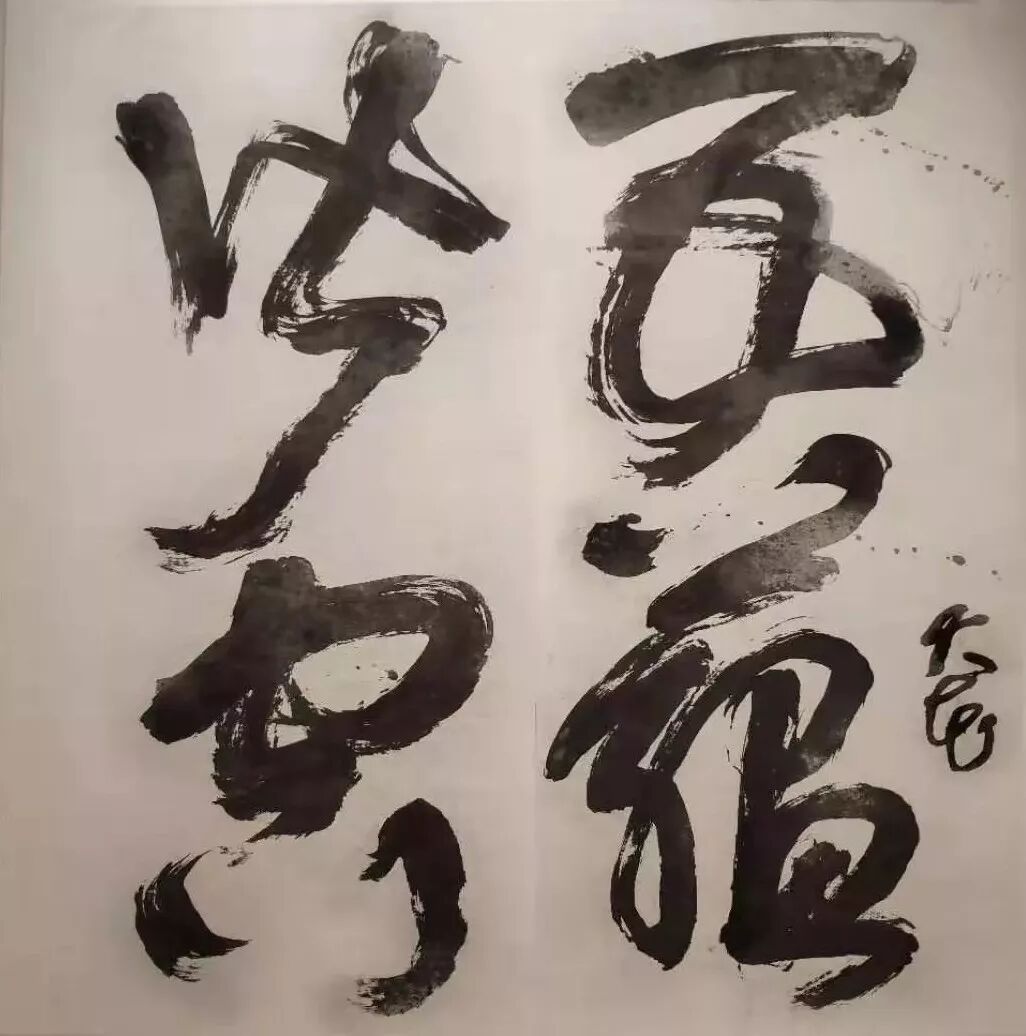

王冬龄“竹径”现场

女子背影上书写,让人联想到曼·雷的摄影

杭州苹果展厅门面的广告

王冬龄与孙女

相较于此前千百年来书法细微(大同小异)而缓慢的发展,或停留在形式风格层面的原地打转,王冬龄先生着实跨出了一大步。最明显的是在书写媒介上和书写状态上的革新:几十平米的大幅书写、在照片上写、在镜面不锈钢和透明亚克力上写,在竹子上写……其次他用电子笔在iPad上书写,在各大美术馆开幕式上现场书写,在大楼商业广告上书写,以及打破字与字之间的排列间隔,将书法抽象化。王冬龄的书法明显具有当代艺术景观化和剧场性特点,无论铺天盖地的是巨幅作品,还是林立的“竹林”(展览《竹径》),亦或层层叠叠的亚克力、屏风,都冲击了以往观看书法的感官体验,人从“品读”书法到“穿梭”于书法间。王冬龄在书法表演时十分注意舞台效果:散发、中式红衫、黑裤、红袜,有时在书童(她孙女)的着装和墨桶的选择上也非常讲究。书写时,在洁白的宣纸上或迟缓后退,或信步游走,或健步跳跃,所过之处墨线盘虬,会让人联想到武侠大片的情景——单看这个行为本身也极富魅力。

王冬龄的书法还旨在营造内容、语义上的复杂性。比如在女性裸体上的书写(情色文化和高雅文化);在透明物和反射物上书写(光的两种方向);在竹子上的书写(“汗青”典故、国画传统、农业习惯以及景区树上刻字现象)都造成了文字与图像、媒介、现实之间的互文性关系。至于他的乱书,更是很容易让人联想到西方的抽象表现主义绘画。王冬龄的书法中确实融入了很多现当代艺术观念,以及能被这种观念所解读的层次。因此作为一位艺术家,他是当之无愧的。

那么,按照这个逻辑,我们是否就可以认为作为艺术的书法就是以书写为媒介手段的当代艺术呢?

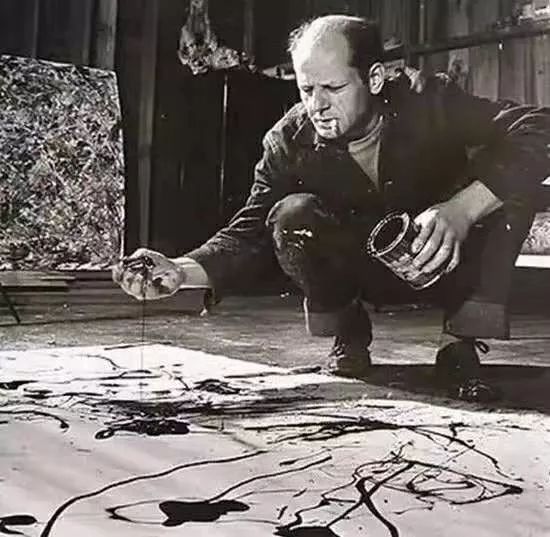

显然不能这么说。虽然这样好像很明确地给了书法一个当代化的路径,但也为当代书法挖了一个坑。凡是对当代艺术和书法艺术都有点体会和思考的人,都不会认同若波洛克把油漆换成墨水和毛笔,或者毕加索在照相机前用手电筒书写汉子就是当代书法;也自然不会同意把兰亭序放大一百倍,或怀素把字写得再抽象一点就成了当代艺术。

波洛克创作照

毕加索光涂鸦

书法是一回事,当代艺术是另一回事。 我之所以这么认为,是因为在我看来书法之为书法有着一种无法与目前当代艺术观念和形态所共享的东西。在这里,我不掺和过多历史渊源、文化传统、修养格调之类的东西,单纯谈谈书法生成机制上的特点。

首先,书法书写的汉字本身无法摆脱其形象性和作为一个字符的抽象概念性。这两种性质的纠葛捆绑关系是非常微妙复杂的。这里所说的形象性并不是指汉字是象形文字其与自然物像之间的形象相似性,而是这个字本身占有平面空间的形状,比如一个“人”字,我们写它时并不是出现了一个人的形象,只是这一撇一捺的样子。即使写得再潦草,但只要还承认在写字,就脱离不了这个形象,这也是书法的公共性所在。这种有凭有据的形象是常被拿来做比较的抽象艺术所不具备的。即使如蒙德里安、纽曼、罗斯科这样非常审慎、形式明确的抽象绘画,呈现的终究是艺术家脑海中的一种形象。

蒙德里安的冷抽象

纽曼作品

反过来看,绘画中但凡出现一丝丝具体的形象(即使并不像,但只要让人产生了一点联想)那么,这个形象立即就会指向一个现实(或许超现实,但一定有现实依据)的存在物,比如两个点让人联想到眼睛,一块红色让人联想到鲜血或火焰……诸如此类。但书法终究只能指向一个字。或许人类文明初期的甲骨文还需要借助与现实形象的对应关系来意会,但文字一旦成熟之后便与物质世界之间隔起了语言、文学的屏障,成为了独立的纯粹符号系统。因此,书法写得再工整,字体再古老,都无法真正指向现象世界。

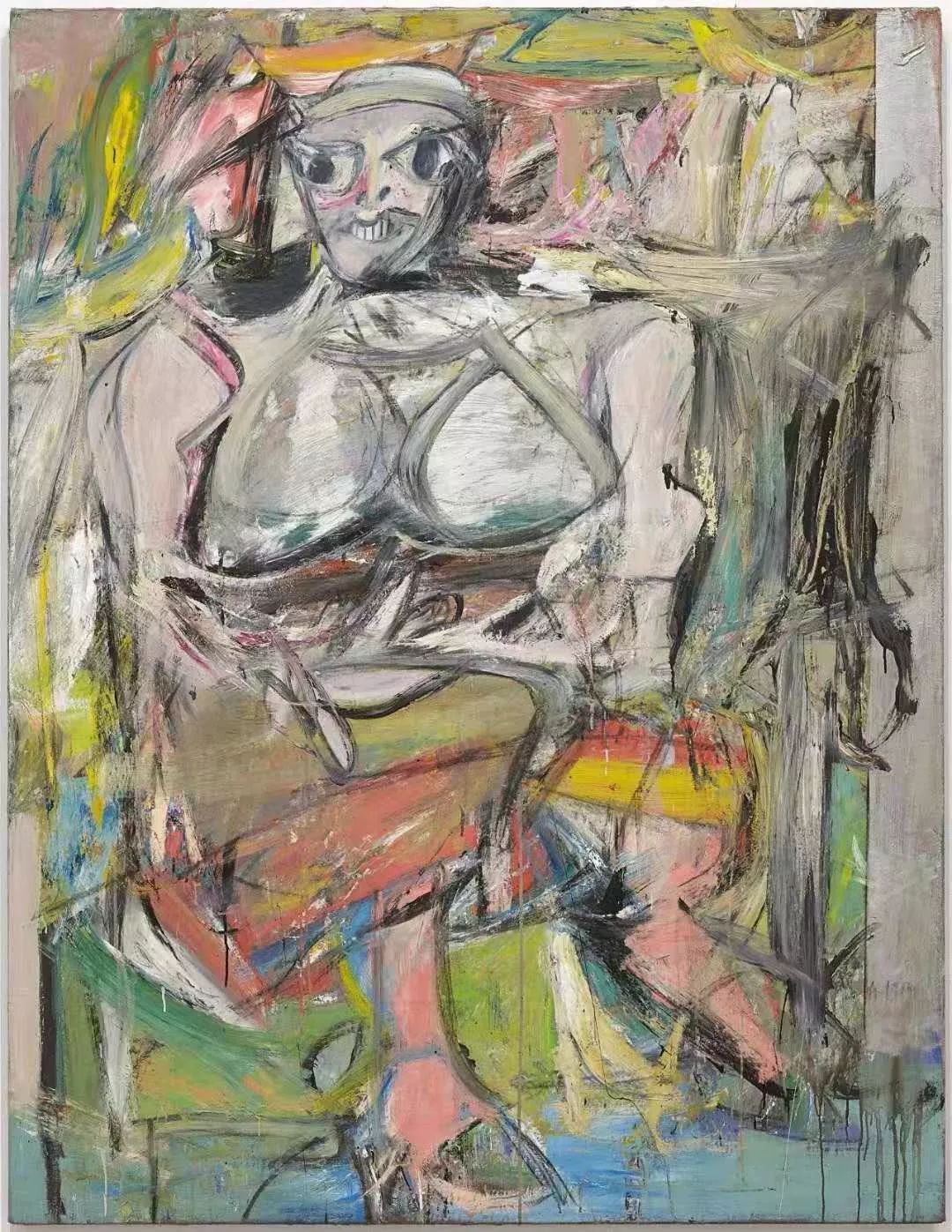

这种微妙而又辩证的关系或许是书法在欣赏上可以带来持久而饱满体验感的重要原因,我不相信有人能对着波洛克的作品产生持久的、层层递进、切实而着力的审美活动(注意,是审美而不是冥想),但几乎流传下来的经典书法作品都经受过历代、以及个人身上持续的品读。对比之下,我们发现抽象艺术缺少了一个实在的,可参照的,公共性的制约和回弹力,也因此缺少了一种牵制的张力。所以,一味拿书法与抽象艺术做比较,或分析书法的抽象性,都是把问题简单化了。 由于书法不至于被一个具体物像所牵制,从而获得了一种从容地往抽象性和形而上走的升力。塞尚晚年的圣维克多山只剩下一条依稀可见的山峦线被夹在在色块和笔触间;德库宁、奥巴赫搅和在泥泞颜料中的人影,但终究逃脱不了作为一座山和一个人的框架,以及我们对现实中的山和人的对照。书法的视觉引申只到文字符号为止,不会引起更多形而下的牵连。

塞尚晚期圣维克多山速写

奥巴赫的油画与速写,仍然有可辨识的形象

德库宁的女子肖像

书法看似那么自由洒脱,但无法摆脱文本的影响,这来自于藏在字形之下,由多个文字按照一定规律排列而产生的语义/文意,这是书法表达的“二级话语”(在日常交流中这属于一级话语),对书写主体和读者皆产生影响。当我们在写一句话时,无论是自己的感受还是临帖抑或随便写几个字,都会有与内容相关的意象和情绪涌现出来“干扰”或“促生”书写行为。这些内容不一定构成了书法表达的关键,但一定参与其中。这也生成了书法独特的阅读空间。

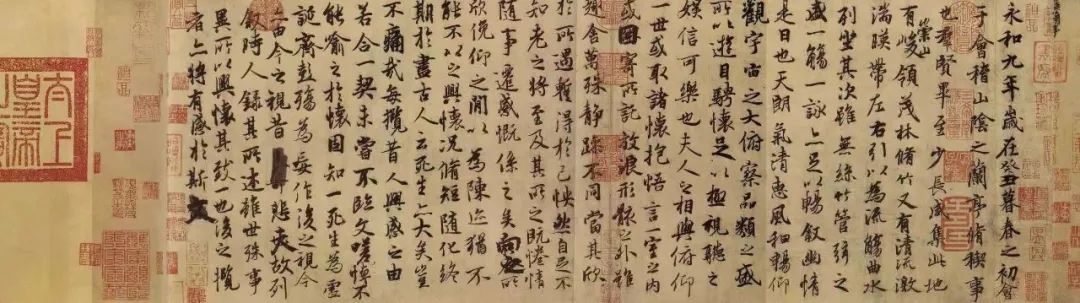

举几个人尽皆知的例子。永和九年,王羲之与众友在兰亭雅集,曲水流觞,饮酒赋诗,喝到微醺提笔,想到宇宙之无穷,人生之须臾,每代人不过如蜉蝣般于历史长河中轮回,伤神和释怀之情油然而生,借着酒劲写下了《兰亭序》,虽有涂涂改改,但全篇一气呵成,行笔气势与行文内容和谐呼应,酒醒后自己都惊讶,想重写一幅更加工整点的但终究比不上原稿的浑然天成。

《兰亭序》

前段时间因在日本展览而引起广泛讨论的《祭侄文稿》更是发乎感情。颜真卿伴随着文字把丧侄之痛重新挖掘出来,几次写到伤心处情绪崩溃,振作,再崩溃。这些心理变化都凝固在笔画的开合、快慢、粗细、枯湿浓淡之间。

《祭侄文稿》

语义引起的思绪一次次帮助作者逃逸出规范与章法,但理智和经验一次次将他拉回来。一件作品就在这样的拉锯中成立。当读者再次面对作品时,语义又如“背景音乐”,牵线搭桥,在字与意之间相互激活。这是书法的公共性所在,也是书法的私密性,两者是相互打通的,我们通过这些大家有共识的字、语法进入到作者最个人的处境和感情中,我们亦可将此看作是书法的一种“叙事性”。

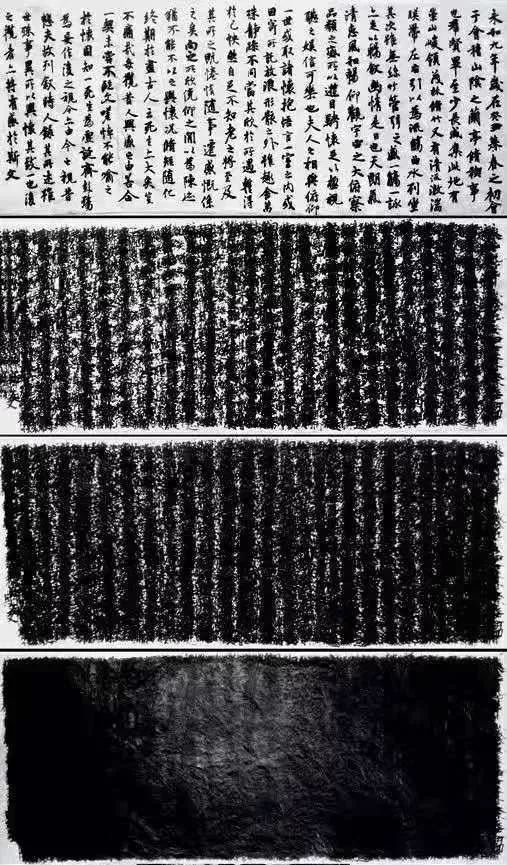

当下书法的一大窘境就在于知识结构和文化背景的迥异让我们很难进入那个文本,阻碍了进入那个阅读空间的路径。同样,作品依托的语义也不再直击内心,甚至成为了障碍。书法渐渐抽空为形似“书法”的形式而已,真的成为了抽象艺术。 书法的微妙在于,我们的目光、思绪可以同时在这几对关系中自由地游走、穿梭、进退。这是一种很和谐、舒适、亲切的体验。而这些关系的强弱、先后次序可以生产出无数的可能性。这也就是为什么那些优秀的作品经得住多次、持续的阅读,历久弥新,在不同时间、状态下产生不一样的体会。 书法还有一个独特之处——身份的自由转换。我们知道,西方艺术发展到现代主义尾声,艺术的“物性”特征越来越明显,功能性逐步消解,直至出现了纯粹作为“物”的作品(如一块画布,一个立方体,一块铁皮)。而后现代的激进艺术家包括波普艺术更是直接将现成品挪用作艺术品——签上大名,放进美术馆。实在物、实用物、艺术品之间的界限慢慢打破。

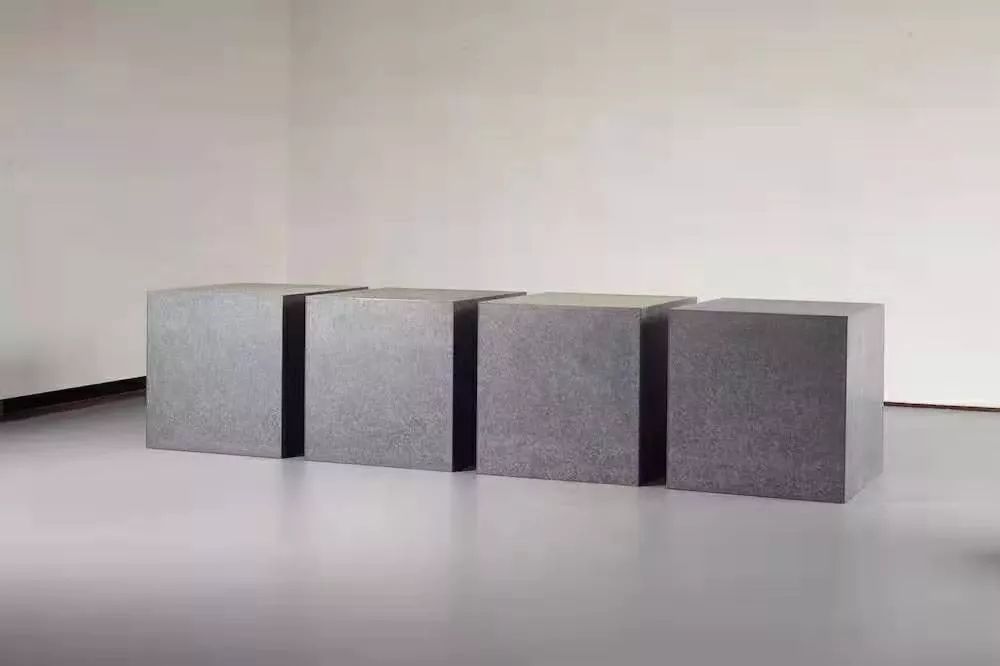

贾德的极简主义雕塑

莫斯利的极简主义雕塑,标志着现代主义晚期艺术走入“剧场化”与“物性”特征(弗雷德)

但在书法中,这一身份的转化却很早就完成了,并且这个过程是平和而自然的,并不需要依靠后者反制前者来宣称艺术的胜利,因为“实用物”和“审美对象”这两重性质是书法与生俱来的。书法一开始作为记录和表达信息(二级话语)的载体,有章法可循的文字(一级话语)是信息传递的公器,这本身就是功能性的,比如书信、碑刻等。书法是在漫长的历史发展中、个人心性培养中逐渐被艺术化的。

有一则轶事,古时一大臣给皇帝写奏折,写完之后自己颇为满意,便在正文下方添一行小字,意思是这幅字写得不错,皇上看过之后不妨当作书法作品留着。这副奏折一下子就打破了一件功能物与纯粹艺术品之间的界限。同时,这种关系是可进退的,一个不懂书法的历史学家可以把它当作珍贵史料或文本研读;懂书法的人又可以当成字帖临摹。而在现当代艺术中,我们无法再将放入美术馆的小便器、毛毯和包装盒当成一件功能物看待——它一旦被定义为一件艺术品,就必须放到艺术的框架中去解读,与这个物本身在现实中的意义斩断了。

杜尚的小便池,挪用艺术的先驱

安迪·沃霍《布洛里盒子》打破了廉价消费品与艺术之间的界限

书法在创作和观赏上还有一个有趣之处,就是时间性和观看的逻辑性。由于文字、书写习惯自带规律,导致书写过程必须从头一个字到最末一个字,从第一划写到最后一划,起承转合循序渐进。而读者不管看不看得懂,都会不自觉地先把目光移到最上方、最右方,逐字向下向左。这即是书法的体例、原则,也是书写者自身书写经验的代入。我想,对于一个没有书法经验的外国人来说,他不会以这种时间性和秩序性的目光来审视一副书法,因为对他来说这就是抽象图像,他的观看方式不会和看波洛克的抽象画相差多少。

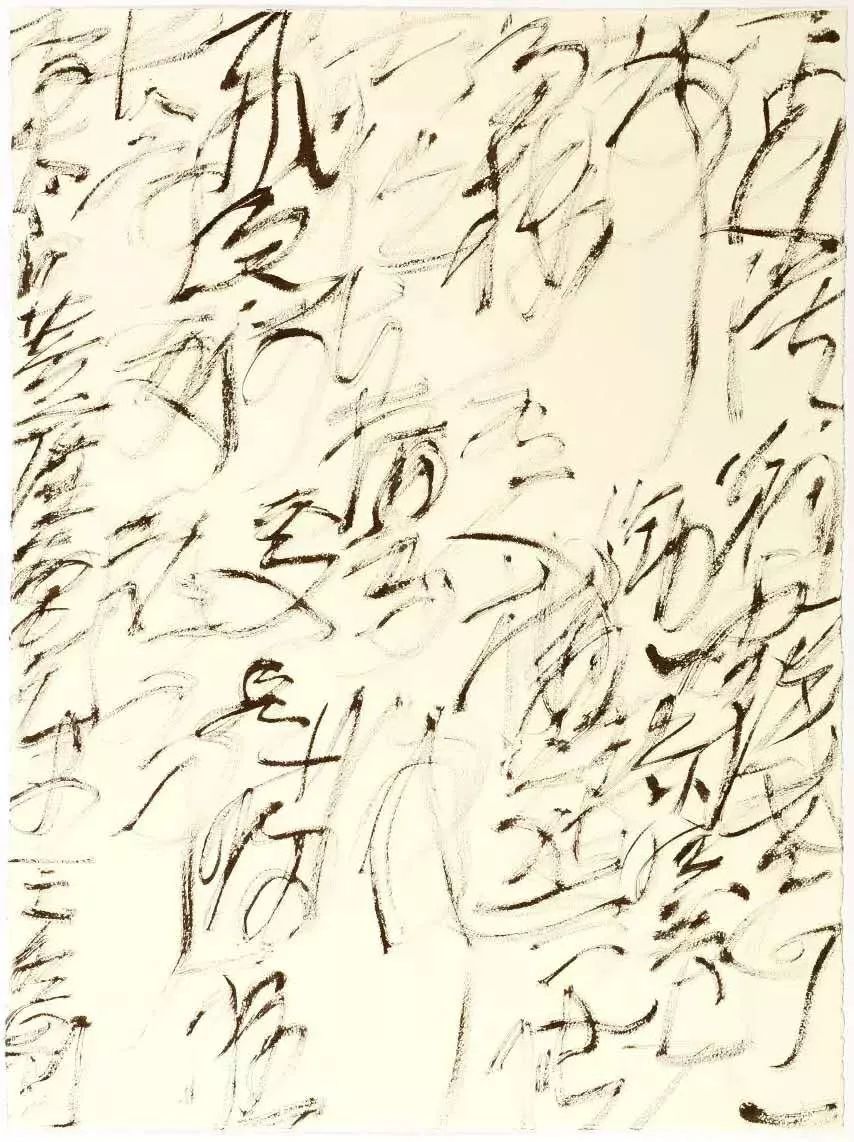

即使看上去都很难难辨认出内容,但抽象绘画和狂草书法还是有本质区别的,后者在抽象性之下仍然有一套规范和秩序。

但微妙的是,书法同时注重整体的布局和节奏,而这恰恰又是一种宏观的,平面性的把控,所以一副书法的生成和欣赏过程中这两者关系时刻纠葛在一起。尤其是当代书法(特别是巨幅书法),我们既能看到一种现代主义式的对平面形式构成的注重,同时又看到对章法、笔势、连贯感的强调。

至于书法的其他特点,如对材料的讲究、对执笔的要求,微妙的水墨趣味、文化底蕴等,这都已经披上了太厚的玄学、美学外衣,很难被清晰地讨论。而且这些特点主要停留在材料、技术、形式层面。并非书法在生成机制上的特点。 既然书法在机制、原理上有诸上特殊性。那么,简单以现当代艺术的逻辑来关照书法,甚至改造传统书法使之当代化,显然是遗憾的。我们发现,现代主义艺术的发展逻辑,以及主流当代艺术以观念、议题主导的工作方式在创造新的同时也创造过时,在创造价值的同时也降解过去的价值。于是,我们看到了一种自我反噬的现象:艺术家一边创造着神话,一边被抽空;一个成功艺术家差不多也就意味着一个淘汰艺术家;作品进入美术馆也如同进入了坟墓。这种二律背反的基因,就如同经济危机之于资本主义制度一样,是镶嵌在现当代艺术的生产机制里面的。被抽空、被淘汰、腐朽的危机如同《爱丽丝仙境奇遇》中的“红后效应”一样,逼迫着艺术家不断自我革新,想方设法找突破,有的时候会陷入一种被动的求变中,因为唯有全力奔跑才能留在原地。当内在没有突破时唯有玩概念,玩效果,搞排场,于是作品越来越景观化、点子化。另一方面,由于现当代艺术在很大程度上是由思潮、现实问题和观念驱动的,当这个现实、潮流、观念过去之后我们回过头去看一件作品,需要以文本的方式吃力地还原其彼时彼地的意义。而一但少了这个外力,作品本身的可能性就很小了。

这就解释了我们去MoMA、去蓬皮杜,或是中国新兴的各类美术馆的网红展,在那些现当代杰作面前匆匆而过,胡乱拍摄一通,或是对着展签苦思冥想。但就是没法驻足欣赏。我们有多久没有真正进入过深层的欣赏和阅读的体验了。

除去崇拜与冥想,对抽象绘画的欣赏能持续多久?

艺术要变,但又不能为变而变。艺术要保持一些永恒性,但又不能停留在肤浅的视觉层面。怎么办?这或许是书法能给予当代艺术的启示。 “书非书”展览的策展人应该是抱着这样的期待做这一系列展览的。从展览名字上我们可以读出一些意思。若将之读成“书-非书”,则可理解为展览提供了多种当代书法的案例,有属于书法惯例的,也有不属于书法的,用这两极将“何为书法”悬置起来,拉开书法概念的宽容度,为当代书法的发展“开道”。若理解成“‘书法’不是书法”,那这就是一个探究“何为书法艺术”的本体论议题,要将书法艺术从大众理解的一般性书法中剥离出来,带有一点精英化的现代主义倾向。我们还可以将之理解成“‘书法’不仅是书写”,这样一来,就意味要拓宽甚至是解构书法的既定概念,带有后现代主义反传统、反精英主义的论调——什么都可以是书法。中文的文字游戏本身就是一种语言的艺术,我们还能做更多理解。 在这个展览中。我似乎看到代表上述几种理解的案例。为了保持书法意义的开放性,用加引号的“书法”称谓。

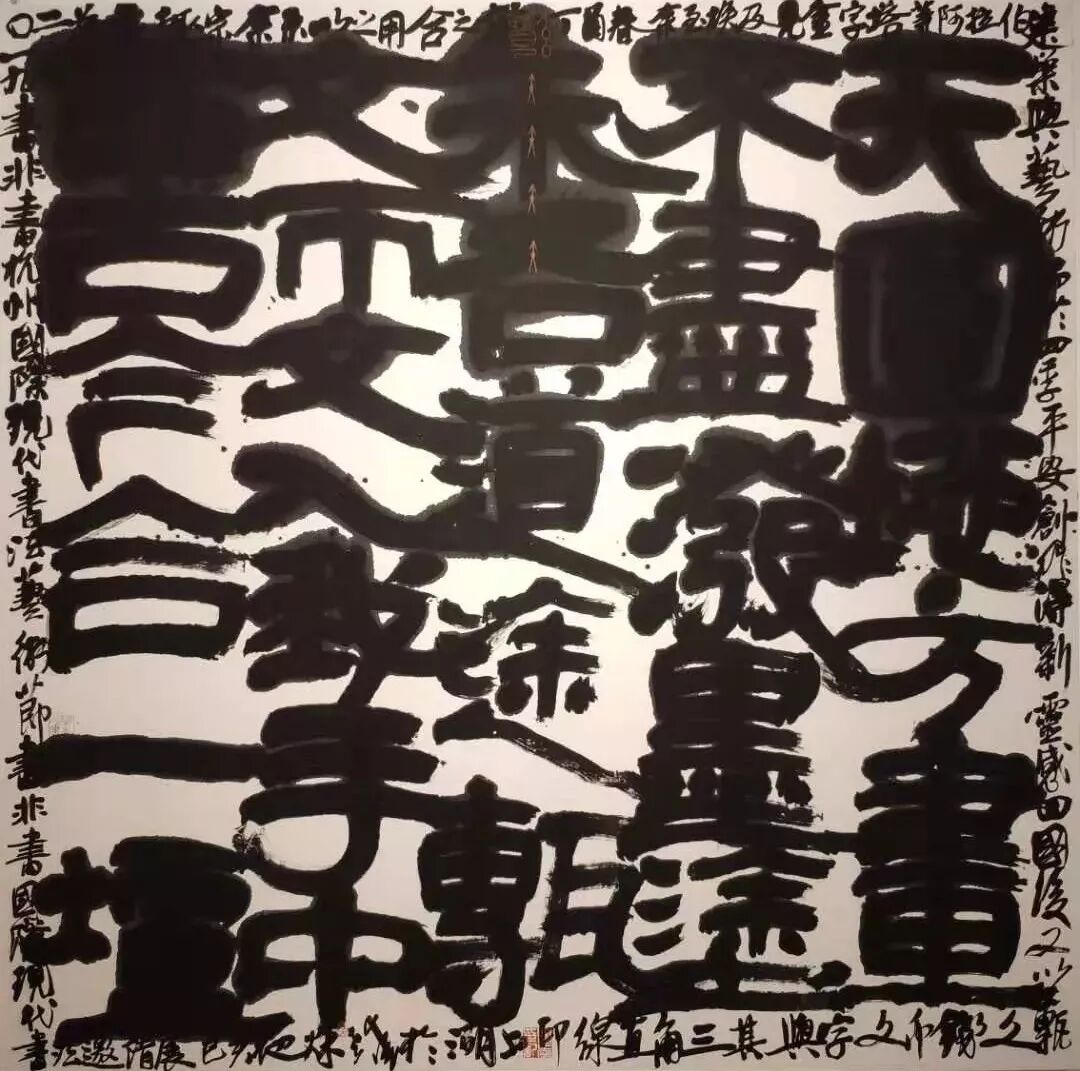

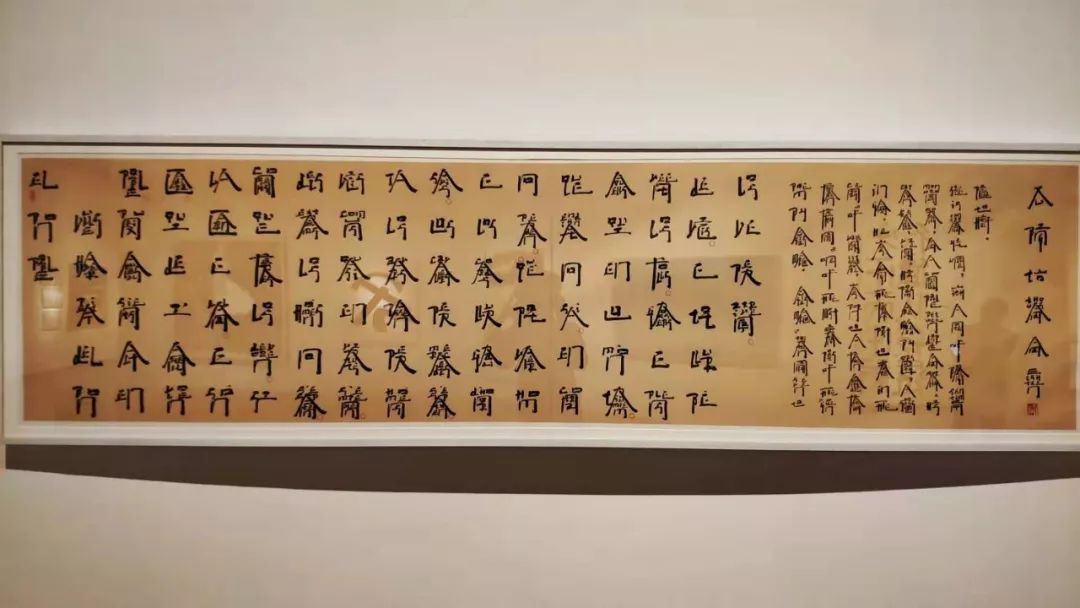

出现最多的是作为形式语言、材料探索的“书法”,这类书法主要是在书法的字体、风格、组合形态、视觉形式上做变化。

强调笔墨趣味的抽象画

吴冠中的文字画,秉持他一贯的形式美学追求

白砥的书法,侧重字体、架构和笔法的研究

抽象水墨与书法是否有界限?

张浩的极简水墨,融合书法笔势和抽象构成,明显的国际趣味

大写意水墨,加入书法作为点缀

一类是作为符号观念的“书法”,这类书法借用识别度很高的字(或假字)但要表达的并不是字面上的东西,而是文字所牵涉到的文化政治、现实、历史问题等。

“拆”字在中国有着敏感的现实意义,王大力也做过此类实践

徐冰的假文字

花俊的《冰书蕴湖——放生心经》笔者在弗朗西斯·埃利斯——一个游荡者的自我消耗(二)一文中有分析过这件作品

另一类是作为身体行动的“书法”,书写的结果并不是他们唯一的追求,他们同样关注书写行为本身,甚至将这个身体行为看作书法最重要的东西。

身体行动和表演是王冬龄书法创作的其中一个面向

日本艺术家在海滩上书写,写过之处被浪潮抹平,留下的只有行为

邱志杰《重写一千遍兰亭序》书法是个道具,重复行动才是主角

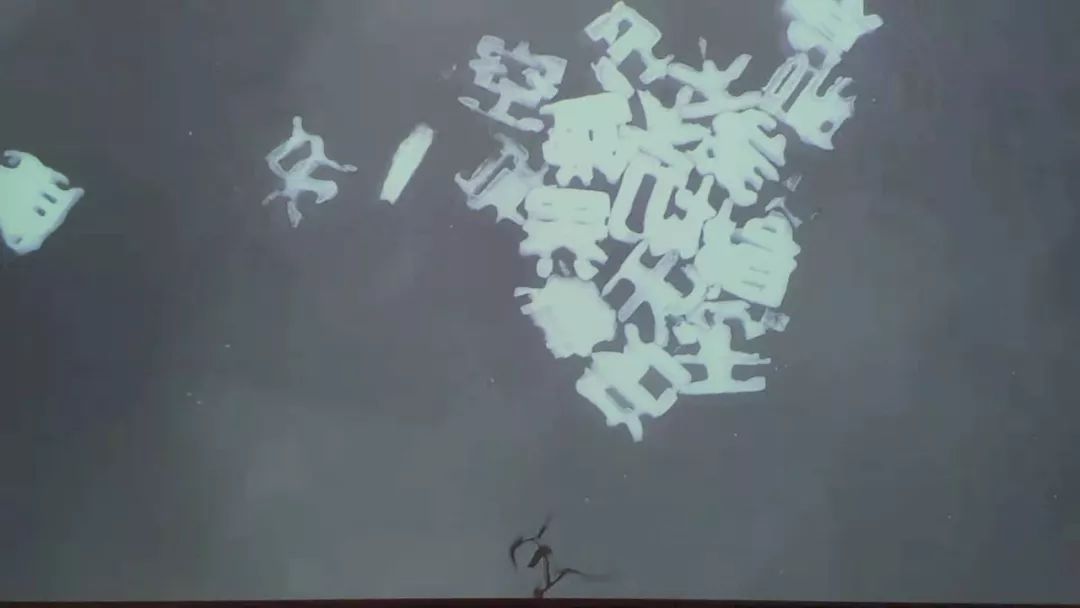

还有一类是在本体论层面追问的书法。这类书法与其说是作品,不如说是试验现场或解剖报告。他们深入到书法之为书法,书法、文字的机制性问题中。在我看来是具有试验性的课题。

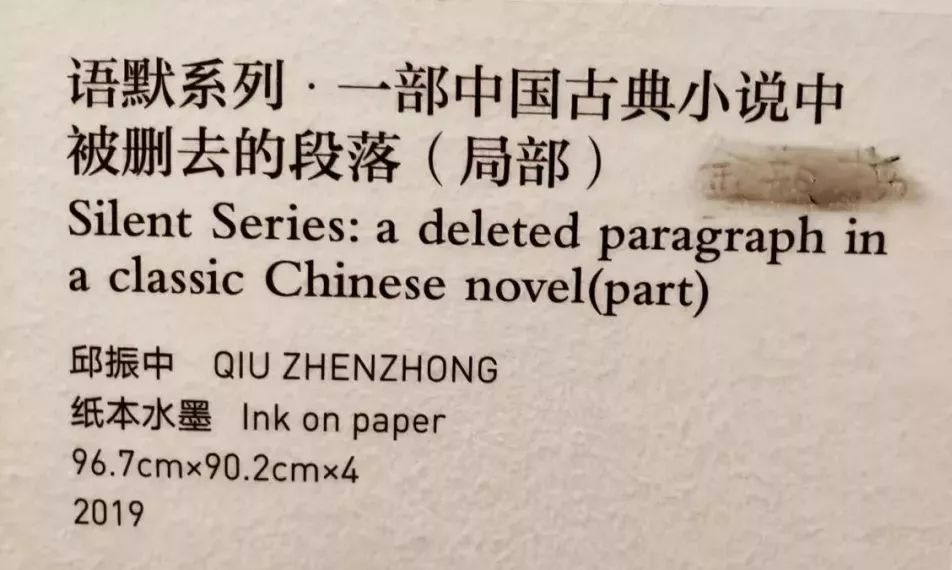

邱振中先生的书法实践,试图打破固有的书写机制,从语义和内容上找突破口,这件作品原名《被删去的〈金瓶梅〉》可展览上连名字都被改了,被人补上后再次被擦除,展签与作品构成了意外的互文,也成了一件作品

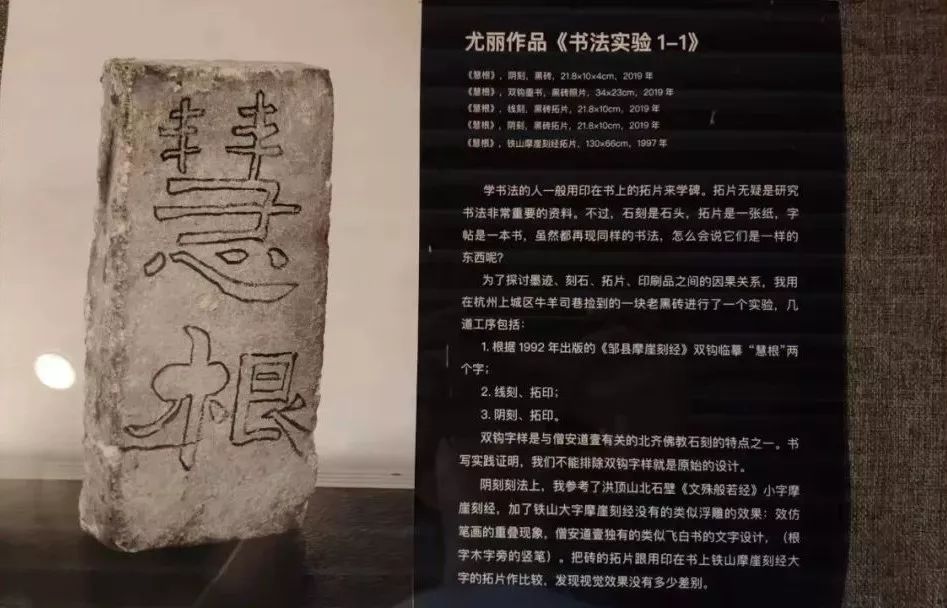

一位外国研究者的碑帖研究项目,重演了一遍碑帖、书法的生产和运作流程

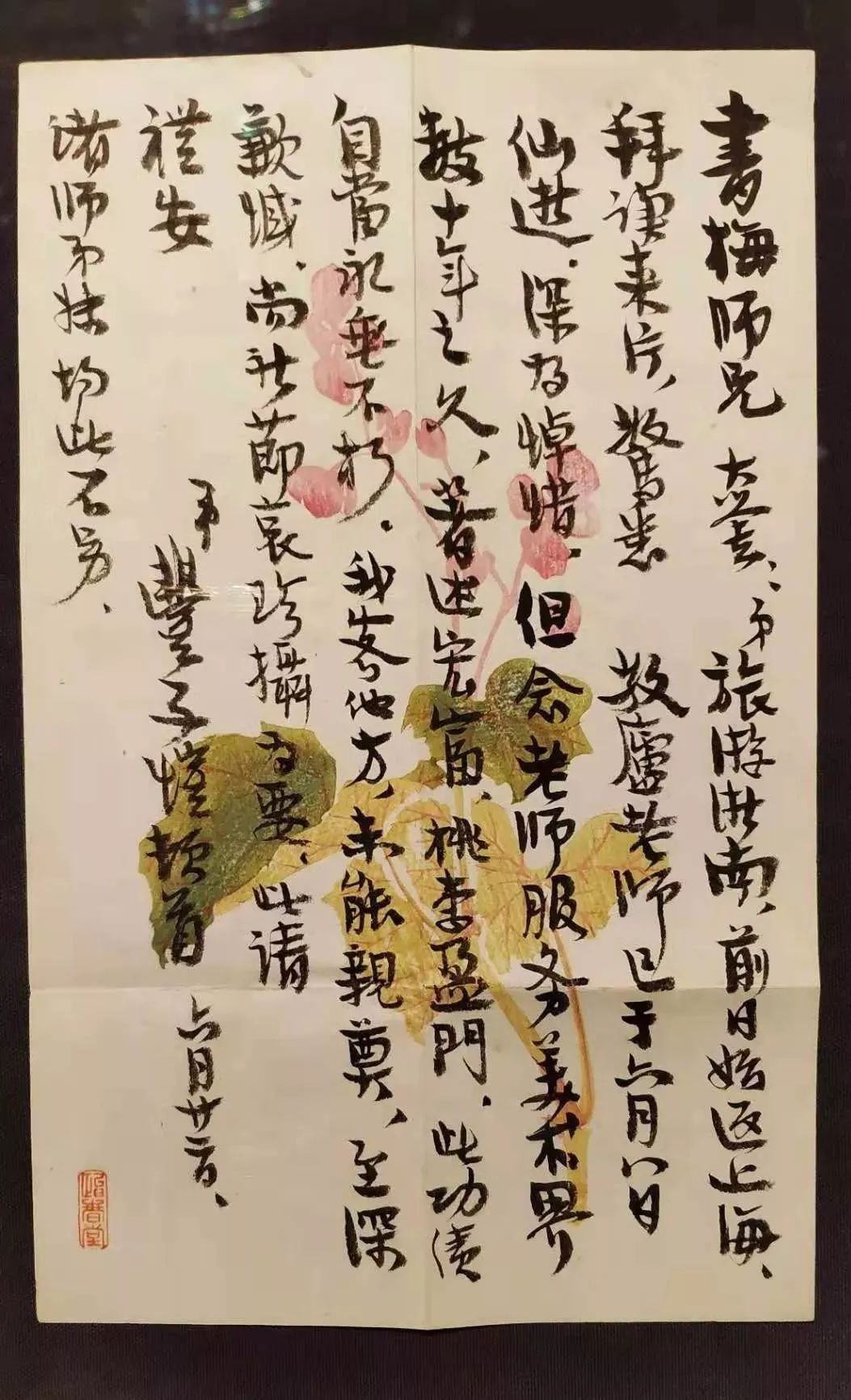

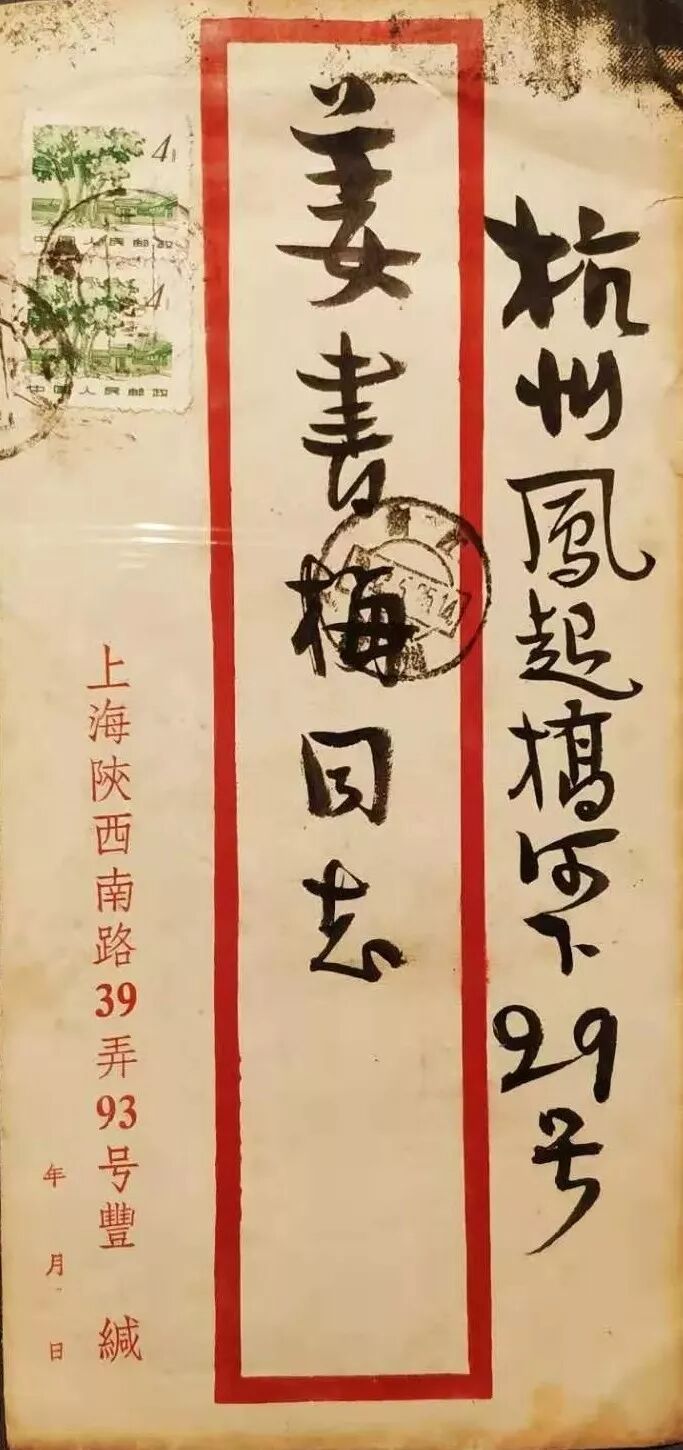

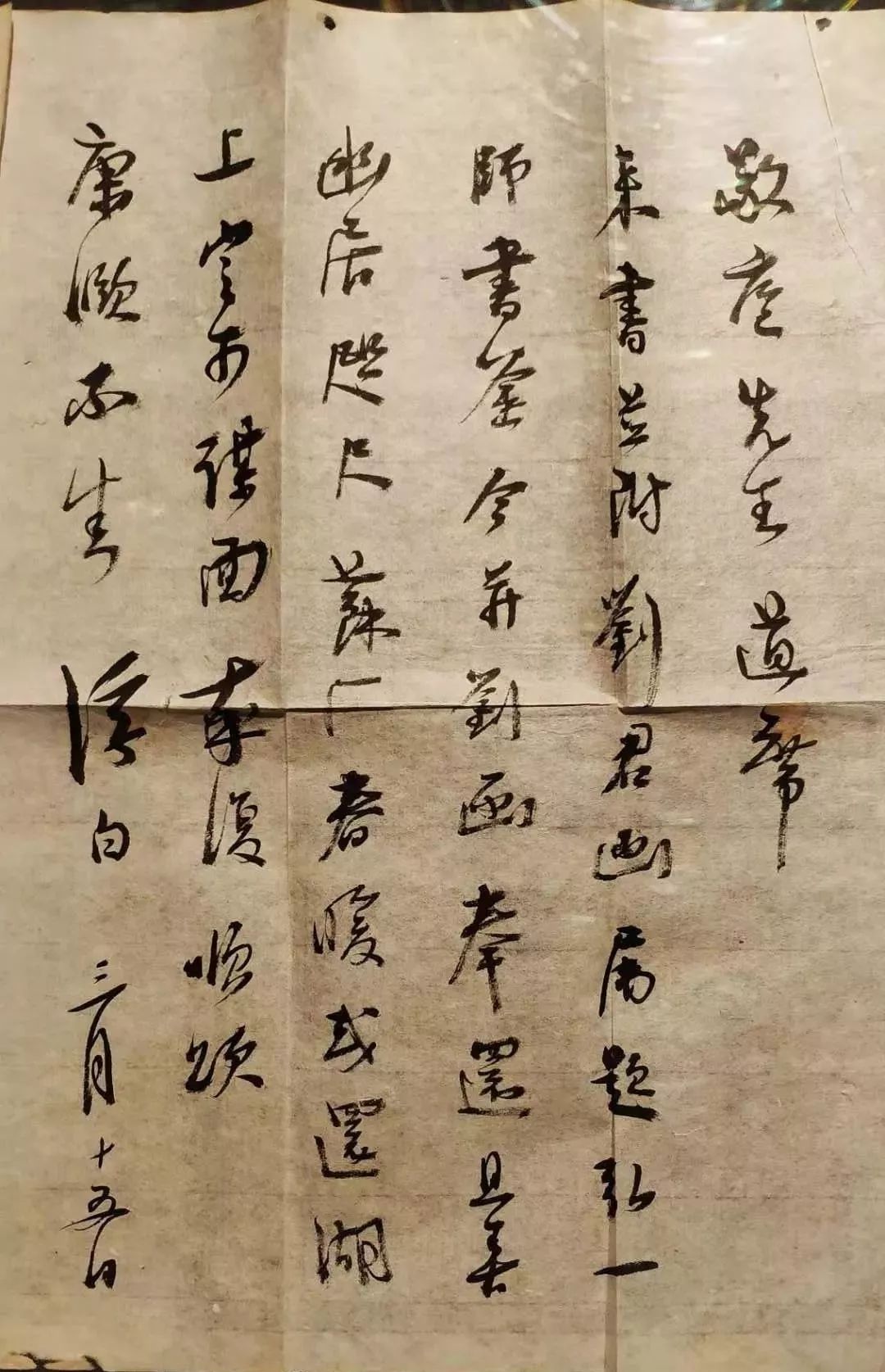

最后一类是这次展览中最传统的,作为语言载体的“书法”,多为前人的手稿、书信、题跋等。这些在当时作者看来不一定称得上正儿八经的书法作品,但被放到当下这个语境中反倒能激化出一些东西。我们从中看到了书法最朴素的状态,即为文本语言的表达增值。

民国时的书信,当时作者并没将之当成书法作品。

展览看下来我,我并没有被澄清什么是书法,但我能清楚的感受到哪些不是书法(如果书法的命名还有必要的话)。有些明显是为了充场面、扩展书法概念被生硬搬进来的。虽然作品、作者繁多,却极少看到带给人认知或是感官上刷新或震撼的作品,也并不觉得当代书法艺术的活力几何。

我们当然不再满足于“纪念***全国书法展”这类陈腐的书法体系,但是否需要通过强拉外援来扩充当代书法的阵势?书法包容性增长的同时,也是“书法”自我消解的开始。当什么都是书法的时候,就没有书法了。这么多作品看下来,我倒是感到了有些本可以自由、自信的书写在“当代书法”概念的裹挟下的忙乱,也看到了很一般的当代艺术观念和陈旧的当代艺术形式披上“书法”国粹的幌子招摇过市。

网络时代的二进制“书法”

吴山专的作品一贯在消解艺术,这次也变作消解书法,当然这或许不是他的本意

近期市场宠儿周力作品。形形色色的当代艺术“做客”书法展。有线条和文字就是书法?

据说之前有场当代书法展览在德国科隆举办,为了让老外理解这帮家伙在干什么,主办方在一些当代书法下面做了大量文本解释并放上了传统的出处,意思是他们不在瞎搞,都是有渊源的。如今我们看展览时似乎也感到了这种需求,要一些帮助我进入、理解的依据。我不知道这是当代书法正在将我们带出固有的认知疆域,进入新的观看经验中呢,还是一种危机。

车站站牌下的刮痕“书法”,留下了等车人的思绪,像极了一块残碑

展览只需要抛出问题、呈现案例,但每个观众都在寻找自己的答案。

文 / 廖 河

作品摄自“书非书”展览,部分来自网络

·END·

往期内容精选刘锋植——那个爱画骷髅和翅膀的人(附高清现场图)当我们说“抄袭”时,我们我们究竟在说什么?弗朗西斯·埃利斯——一个游荡者的自我消耗(三)弗朗西斯·埃利斯——一个游荡者的自我消耗(二)弗朗西斯·埃利斯——一个游荡者的自我消耗(一)展览回顾 | 一个游荡者的日常:王家豪 A Wanderer Lost in The Daily Scene现场回顾 | 十文 个展「无名剧场」

长按关注公众号给你更多关于艺术的思考